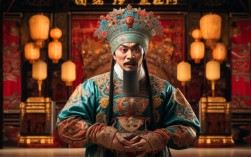

京剧《宝莲灯》中的“二堂舍子”是全剧的核心情节之一,围绕刘彦昌、王桂英夫妇与沉香之间的伦理抉择展开,将家庭矛盾、人性挣扎与道义担当浓缩于“二堂”这一方寸舞台,成为传统戏曲中表现伦理冲突的经典范式,这一情节不仅推动着“沉香劈山救母”主线的发展,更通过细腻的人物刻画和戏剧张力,深刻揭示了封建伦理下个体情感的复杂性与道德抉择的艰难性。

情节背景与起因

“二堂舍子”的故事发生在《宝莲灯》的中后段,此前,沉香(刘彦昌与王桂英之子,实为刘彦昌与前妻所生,自幼被王桂英抚养)因寻找生母三圣母,与秦府家将发生冲突,失手打杀家将,秦府仗势欺人,将沉香告至官府,要求严惩,作为地方官的刘彦昌陷入两难:若依法处置沉香,则亲生骨肉性命难保;若徇私枉法,则得罪权贵秦府,自身官位难保,更可能牵连全家,而王桂英作为沉香的养母,多年来视如己出,此刻更面临“舍子”与“护子”的生死抉择,二堂(书房与内堂之间的厅堂)成为夫妻二人商议对策的私密空间,也成为情感与伦理碰撞的“风暴眼”。

人物关系与内心挣扎

“二堂舍子”的魅力,在于对三位主要人物内心世界的深度挖掘,其情感逻辑层层递进,真实可感。

王桂英:母爱与人伦的撕裂

王桂英是情节中的情感核心,作为养母,她对沉香倾注了十余年心血,“含辛茹苦抚养大”,早已超越血缘羁绊,初闻沉香杀人,她第一反应是“我的儿闯下塌天祸”,下意识护子,甚至对刘彦昌哭诉:“你若将沉香来问斩,我与你夫妻恩情一旦休!”这种近乎本能的母爱,是人性最朴素的体现,当她冷静下来,想起沉香的身世(实为刘彦昌与前妻之子,自己虽为养母却已视如亲子),想起刘彦昌的为难(若不依法处置,秦府势力可能让他们全家遭殃),内心陷入“情”与“理”的激烈冲突,她既不愿失去“儿子”,又不愿辜负“丈夫”,更不愿让家庭因自己的一念之私而覆灭,这种撕裂感,通过她“泪如雨下”“捶胸顿足”的身段与“二黄慢板”的唱腔(如“听一言来我心头恨,恨儿行事太无知”)表现得淋漓尽致,展现了封建女性在家庭伦理中的被动与挣扎。

刘彦昌:父爱与道义的平衡

刘彦昌的身份更为复杂:他既是地方官,需维护律法尊严;既是父亲,需保护亲生骨肉;又是丈夫,需安抚妻子情绪,面对王桂英的哭求,他并非没有动摇,但作为“父母官”,他深知“王子犯法与庶民同罪”,若因私情废法,不仅会失去民心,更会纵容权贵,危害一方,他对王桂英说:“秦府势大如山岳,若不依律怎周全?”既是对妻子的劝解,也是对现实的清醒认知,他并非冷酷无情,在决定“舍子”前,他反复确认沉香的悔意(沉香跪地哭诉“母亲饶命,父亲恕罪”),甚至承诺“待为父暗中将你保”,试图在道义与亲情间寻找平衡,这种“理性中的柔软”,通过老生唱腔的苍劲与沉稳(如“我本当将沉香来斩首,怎忍心亲儿赴幽冥”)得以体现,塑造了一个有血有肉的“清官”形象,而非冰冷的律法执行者。

沉香:冲动与悔悟的成长

沉香虽是情节的“导火索”,但其形象并非扁平化的“闯祸者”,他年少气盛,因急于寻找生母三圣母(被压华山),与秦府家将冲突时失手杀人,事后才意识到“闯下大祸”,在二堂上,他跪地求饶,既是对父母的恐惧,也是对自身行为的悔悟:“孩儿年幼不懂事,一时错手把人伤。”他的“舍”,并非被动接受,而是在父母的引导下,开始理解“责任”与“代价”,这一情节也成为他成长的转折点——从冲动少年到敢于承担的“救母英雄”,其内心的转变(从恐惧到决意“认罪”)为后续“劈山救母”埋下伏笔。

情节冲突与戏剧张力

“二堂舍子”的戏剧张力,源于“三重冲突”的交织:

- 家庭内部冲突:王桂英的“护子”与刘彦昌的“依法”直接对立,夫妻二人从“情感共鸣”到“理性争执”,再到“共同抉择”,情感曲线跌宕起伏。

- 个体与社会的冲突:刘彦昌作为个体,需面对封建律法与权势压迫(秦府)的夹击,其“舍子”决定不仅是家庭选择,更是对封建社会“官民不平等”的无奈妥协。

- 情与理的冲突:母爱(情)与律法(理)、亲情(情)与道义(理)的矛盾,是封建伦理的核心命题,也是引发观众共情的“痛点”。

通过这三重冲突,情节在“紧张—缓和—再紧张”的节奏中推进:王桂英哭求时紧张,刘彦昌劝解时缓和,沉香认罪时再紧张,最终夫妻二人达成共识(沉香投案,刘彦昌暗中周旋),情节在“悲”中透出一丝“希望”,为后续剧情发展留白。

艺术特色与经典价值

作为京剧传统戏,“二堂舍子”在艺术表现上极具特色:

- 唱腔设计:王桂英的唱腔以“二黄”为主,旋律婉转悲切,突出其母爱的柔弱与挣扎;刘彦昌的唱腔以“西皮”为主,节奏沉稳有力,体现其理性与担当;沉香的唱腔则多为“娃娃调”,清亮激昂,表现其少年的悔悟与倔强,不同声腔的对比,强化了人物性格的差异。

- 表演程式:通过“跪步”“甩袖”“捶胸”等身段动作,配合眼神的变化(如王桂英的“泪眼婆娑”、刘彦昌的“眉头紧锁”),将人物内心外化为可视的舞台形象,极具感染力。

- 舞台布景:简洁的“二堂”场景(桌椅、屏风),通过“一桌二椅”的传统京剧布景,将观众的注意力聚焦于人物情感与对话,凸显“以虚写实”的美学追求。

其经典价值,在于通过家庭伦理冲突,折射出封建社会的普遍矛盾——个体在“礼法”与“人情”间的困境,以及人性中“爱”与“义”的永恒命题,即便在当代,这种“舍小家为大家”“担当与责任”的主题,依然能引发观众的共鸣。

相关问答FAQs

Q1:“二堂舍子”中,王桂英为何最终同意让沉香投案,仅仅是为了刘彦昌的官位吗?

A1:并非仅仅为了刘彦昌的官位,王桂英的同意,是多重因素作用的结果:一是对刘彦昌的理解与信任,作为妻子,她知道丈夫的“依法”并非无情,而是对整个家庭的负责;二是对沉香身世的清醒认知,沉香虽为养子,但实为刘彦昌与前妻之子,自己作为“继母”,在“大义”面前需退让;三是对封建律法的无奈妥协,秦府势力庞大,若不依律处置,可能招致灭顶之灾,更重要的是,她的“舍子”并非放弃母爱,而是在“情”与“理”的冲突中,选择了“义”——这种“母爱升华”,正是人物悲剧性与崇高感的体现。

Q2:“二堂舍子”作为传统伦理戏,对现代观众有何启示?

A2:对现代观众而言,“二堂舍子”的启示在于:一是“责任与担当”的重要性,无论是父母对子女的教育,还是个体对社会的责任,都需要在“情”与“理”间找到平衡;二是“沟通与理解”的价值,刘彦昌与王桂英通过坦诚沟通达成共识,避免了家庭矛盾的激化,这对现代家庭关系仍有借鉴意义;三是“法治与情理”的辩证关系,封建社会的“律法不公”警示我们,现代法治需兼顾“人情”,但“情”不能凌驾于“法”之上,这正是传统戏对当代社会的现实映照。