大平调是中国戏曲宝库中一个古老而独特的剧种,主要流行于河南、河北、山东、安徽等中原地区,因其唱腔高亢激越、表演气势恢宏,被誉为“中原大戏”,其历史可追溯至明末清初,由梆子腔与当地民间俗曲融合演变而来,早期多在农村庙会、草台演出,以表现历史题材和英雄故事见长,剧目多取材于《三国演义》《水浒传》等古典文学,形成了“文戏武唱、武戏文唱”的艺术特色,在大平调的丰富剧目中,《三传令》是一出极具代表性的传统武戏,以其紧凑的剧情、鲜明的人物和精彩的武打设计,成为展现大平调“大锣大鼓、大腔大调”艺术风格的经典之作。

《三传令》的剧情与人物解析

《三传令》的故事背景设定在五代十国时期,讲述后汉大将郭威(后周太祖)在征战南唐时,因军情紧急,三次传令催促先锋官出战,最终大破敌军的故事,全剧以“军令如山”为核心,通过三次传令的递进,展现郭威的沉稳威严、先锋官的忠勇果敢,以及战争的紧张氛围。

剧中主要人物性格鲜明:郭威为净角(铜锤花脸),扮相威严,唱腔浑厚,体现主帅的沉稳与杀伐决断;先锋官为武生,扮相英武,身手矫健,突出其勇猛与忠诚;此外还有传令兵(丑角)、敌军将领(架子花脸)等配角,通过插科打诨和武打互动,调剂剧情节奏,全剧结构分为“战前对峙—三次传令—破城庆功”三部分,矛盾层层递进,从最初的按兵不动到最后的冲锋陷阵,戏剧张力十足。

大平调《三传令》的艺术特色

唱腔与音乐的“大”与“平”

大平调的唱腔以“梆子腔”为基础,分为“大平板”“二八板”“流水板”“快二八”等多种板式,其“大”体现在音域宽广、旋律跌宕,多用假声和炸音,表现激昂情绪;“平”则体现在节奏稳健、叙事性强,适合表现历史事件的宏大叙事,在《三传令》中,郭威的唱段多采用“大平板”,如“帐中坐定郭元帅”一段,唱腔低沉浑厚,配合大锣、大鼓的伴奏,凸显主帅的威严;先锋官的唱段则以“流水板”为主,如“得令出帐跨战马”,节奏明快,字字铿锵,表现其斗志昂扬。

伴奏乐器以“文场”和“武场”区分:文场板胡为主奏,辅以笙、笛、唢呐;武场则以大锣、大鼓、大铙、大钹为主,尤其是“大梆子”的敲击,声音厚重如雷,被称为“梆子一响,魂都要震”,为武打场面烘托出排山倒海之势。

表演与武打的“粗犷”与“火爆”

大平调的表演风格以“粗犷豪放”著称,讲究“做派大、架子大、气势大”,尤其武戏更是其看家本领。《三传令》作为武戏,集中展现了“毯子功”“把子功”“靠架功”等戏曲绝活,先锋官的“趟马”表演,通过圆场、勒马、挥鞭等动作,结合急促的锣鼓点,展现其策马疾驰的急切;与敌军将领的“打出手”场面,通过刀枪棍棒的快速交替,配合翻、腾、扑、跌等高难度动作,营造出紧张激烈的战场氛围。

郭威的表演则注重“稳”与“威”,如三次传令时的不同神态:第一次传令时端坐帐中,眼神凌厉,声音沉稳;第二次因先锋官未至而微微动怒,拍案而起,唱腔中带出焦躁;第三次传令时斩钉截铁,配合“甩发”“髯口功”等技巧,将“军令如山”的决断感推向高潮。

服饰与道具的“夸张”与“象征”

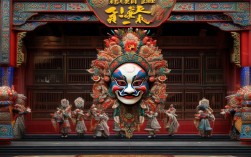

大平调的服饰道具讲究“宁大勿小,宁繁勿简”,以突出人物身份和剧情氛围。《三传令》中,郭威身着红蟒袍,头戴帅盔,脸谱以“十字门脸”为基础,勾黑、红、白三色,象征其忠勇威严;先锋官扎靠、插雉翎,手持大枪,服饰上的虎头、龙纹等图案,体现其武将身份;敌军将领则勾“白脸”,表现其奸诈凶狠。

道具方面,令旗、令箭是核心道具,三次传令通过令旗的挥舞方式(第一次平举,第二次斜指,第三次高擎)和令箭的落地声(轻、重、碎),暗示军情的紧急程度和郭威情绪的变化,这种“以物代情”的手法,是大平调表演艺术的独特之处。

大平调与《三传令》的传承现状

作为国家级非物质文化遗产,大平调的传承曾面临诸多挑战:老艺人相继离世、年轻演员断层、演出市场萎缩等,近年来,通过“非遗进校园”、传统剧目复排、数字化记录等方式,大平调逐渐焕发新生。《三传令》作为经典剧目,被河南濮阳大平调剧团、山东菏泽大平调剧团等专业院团保留至今,剧团通过“以老带新”培养青年演员,在保留传统程式的基础上,适当压缩唱腔、加快节奏,以适应现代观众的审美需求。

濮阳大平调剧团在复排《三传令》时,邀请78岁的老艺人张师傅(郭威扮演者)传授“髯口功”和“眼神戏”,青年演员通过反复练习,将郭威三次传令时的细微情绪变化准确呈现;在武打设计中融入现代舞台元素,通过灯光、音效的配合,让“打出手”场面更具视觉冲击力,这种“守正创新”的传承方式,既保留了《三传令》的“原汁原味”,又吸引了更多年轻观众走进剧场。

大平调主要声腔板式及艺术表现(表格)

| 板式名称 | 节奏特点 | 表现情感 | 代表剧目片段(含《三传令》) |

|---|---|---|---|

| 大平板 | 节奏舒缓,一字多腔 | 叙事、抒情,表现沉稳 | 郭威“帐中坐定郭元帅” |

| 二八板 | 中速稳健,强弱分明 | 焦虑、决心,矛盾冲突 | 先锋官“末将得令整戎装” |

| 流水板 | 节奏明快,字多腔少 | 急切、激昂,表现行动 | 先锋官“得令出帐跨战马” |

| 快二八 | 急促紧凑,铿锵有力 | 紧张、激烈,高潮部分 | 三军“擂鼓呐喊破敌营” |

| 哭腔(反二八) | 旋律低回,拖腔哀婉 | 悲伤、愤慨,悲剧场面 | (《三传令》中较少,多用于悲情剧目) |

《三传令》核心人物与行当解析(表格)

| 人物名称 | 行当 | 性格特征 | 典型表演动作/唱腔 |

|---|---|---|---|

| 郭威 | 铜锤花脸 | 威严沉稳,军纪严明 | “甩发”“拍案”“大平板”唱腔 |

| 先锋官 | 武生 | 忠勇果敢,雷厉风行 | “趟马”“打出手”“流水板”唱腔 |

| 传令兵 | 丑角 | 机灵活泼,诙谐幽默 | “矮子步”“插科打诨”,调节剧情节奏 |

| 敌军将领 | 架子花脸 | 奸诈凶狠,色厉内荏 | “跳毛”“翻跌”,突出反派滑稽与可憎 |

相关问答FAQs

问题1:大平调与其他梆子腔剧种(如豫剧、河北梆子)的主要区别是什么?

解答:大平调与豫剧、河北梆子同属梆子腔体系,但艺术特色差异显著,唱腔上,大平调音域更宽,多用“大本腔”(真声),风格更粗犷质朴,而豫剧唱腔细腻婉转,讲究“声情并茂”;河北梆子则高亢激越,真假声转换频繁,伴奏乐器,大平调以“大梆子”为主,声音厚重,豫剧用“二梆”(小梆子),清脆明亮;河北梆子用“板胡”为主奏,音色更尖锐,表演风格,大平调强调“大架势”,武戏尤为火爆,豫剧文武兼备,注重生活化表演,河北梆子以“高腔”和“特技”见长,流行区域,大平调集中于豫北、鲁西南,豫剧流行河南全省,河北梆子主要分布于河北、京津地区。

问题2:学习《三传令》这样的传统大平调武戏,演员需要具备哪些核心技能?

解答:学习《三传令》对演员的综合素养要求极高,需掌握以下核心技能:一是唱腔功,需熟练运用大平调的“大平板”“流水板”等板式,尤其要掌握“炸音”“假声”技巧,表现人物情绪;二是身段功,包括“毯子功”(翻、腾、扑、跌)、“把子功”(刀枪棍棒对打)、“靠架功”(扎靠表演的威武姿态),以及“趟马”“亮相”等程式化动作;三是念白功,大平调的念白以“韵白”为主,结合方言,要求字正腔圆、抑扬顿挫,尤其郭威的念白需体现主帅的威严;四是情感表达,需通过眼神、表情、动作的细微变化,展现人物从沉稳到焦躁再到决断的心理转变,避免“只打不演”的空洞表演,还需熟悉大平调的锣鼓经,做到“人鼓合一”,让表演与伴奏浑然一体。