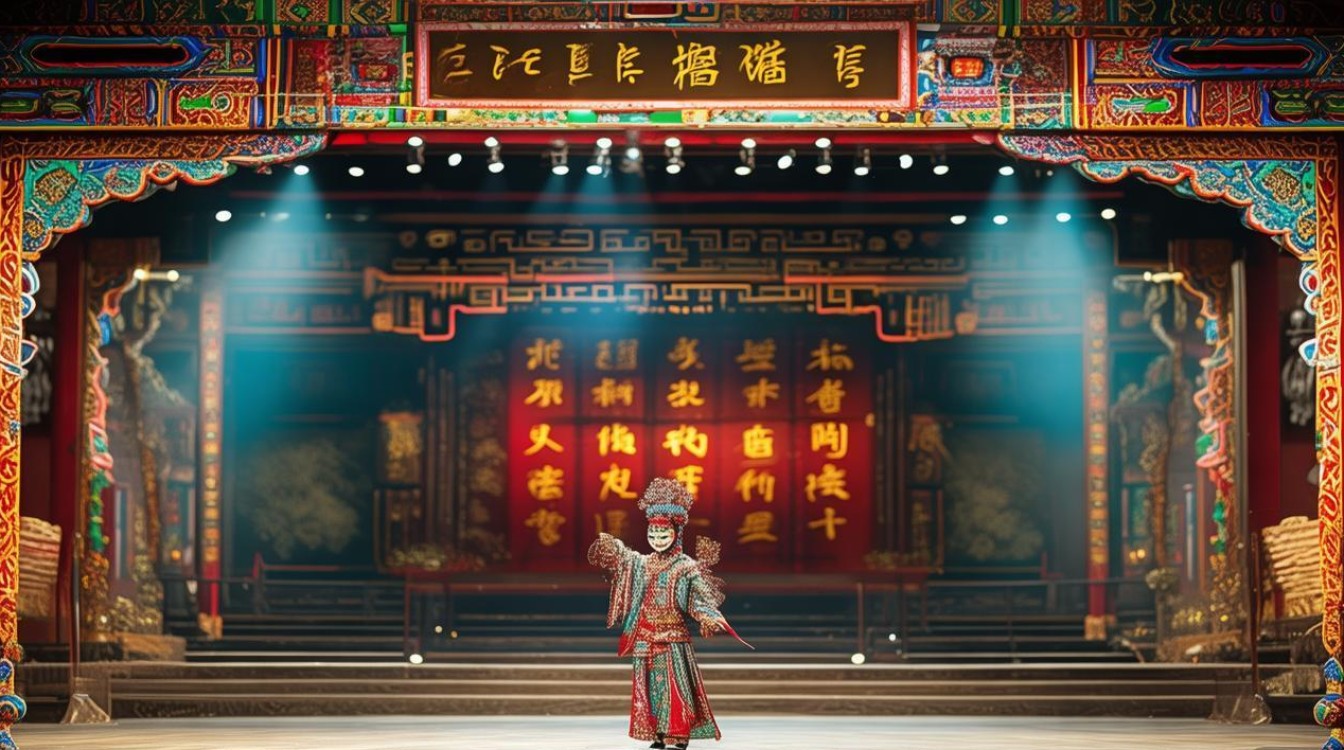

奏腔,作为中国传统戏曲声腔体系中的重要一支,尤以弋阳腔为典型代表,是元末明以来在民间土壤中孕育出的艺术瑰宝,它与昆山腔并称南戏四大声腔,以高亢激越的唱腔、通俗生动的表演和广泛的流布范围,深刻影响了中国戏曲的发展脉络,更在各地形成了独具特色的高腔剧种,如川剧高腔、湘剧高腔等,堪称中国传统戏曲“活化石”般的存在,其历史可追溯至元末明初的江西弋阳,最初由南戏艺人吸收当地方言、民歌小调发展而来,因发源地而得名,明代中后期,弋阳腔随商路、军屯等途径迅速传播,北至京师,南达闽粤,西进川湘,与各地语言、音乐、民俗融合,衍生出众多分支,成为中国流传地域最广、影响最深远的声腔之一。

历史渊源与流变

弋阳腔的兴起与元末明初的社会文化环境密不可分,当时,南戏自浙江流传至江西,弋阳地处赣东北,交通便利,商贸繁荣,民间艺术氛围浓厚,当地艺人在南戏基础上,融入弋阳方言的声调特点、赣东北山歌的旋律以及傩戏、道教的仪式音乐,创造出一种“其节以鼓,其调喧”的新声腔,这种声腔因无需管弦伴奏,仅用锣鼓击节,一人主唱、众人帮和,形式灵活,易于传播,迅速在民间流行起来。

明代成化、弘治年间,弋阳腔进入鼎盛期,据《南词叙录》记载,“今唱家称弋阳腔,则出于江西,两京、湖南、闽、广用之”,万历年间,弋阳腔更成为宫廷演出的重要声腔,内廷设“弋阳腔梨园”,连番承应,清代以后,弋阳腔逐渐分化出“老弋阳”和“新一班”等流派,并在各地形成地域性变体:在四川,与当地语音结合演变为川剧高腔;在湖南,形成湘剧高腔、辰河高腔;在安徽,成为青阳腔、徽剧的重要声腔;在广东,融入粤剧“梆簧”体系……这些地方剧种虽在唱腔、念白上各具特色,但均保留了弋阳腔“帮腔”“锣鼓伴奏”等核心特征,共同构成了庞大的“高腔声腔家族”。

艺术特色与表演形式

弋阳腔的艺术魅力在于其独特的音乐形态和表演风格,堪称“俗中见雅、粗中有细”的典范。

“一唱众和”的帮腔体系

帮腔是弋阳腔最具标志性的特征,通常由后台演员或乐队齐声帮唱,与前台主唱形成互动,帮腔的形式灵活多样:可在句尾帮唱尾句,强化情感;可在句中插入“啊呀”“嗬嘿”等虚词,渲染气氛;还可复述主唱内容,起到解释叙事的作用,例如传统剧目《目连救母》中,刘氏堕入地狱时的唱段,后台帮腔以凄厉的“苦呀——”呼应,将悲愤绝望的情绪推向高潮,这种“前台唱、后台和”的形式,既增强了戏剧的感染力,又拉近了与观众的距离,体现了民间戏曲“与民同乐”的特质。

“锣鼓助节”的伴奏方式

与昆曲“管弦伴奏”不同,弋阳腔仅以锣鼓(包括锣、鼓、钹、板等)为伴奏乐器,无弦乐、管乐参与,锣鼓不仅控制节奏的快慢、强弱,还能通过不同的鼓点模拟风声、雨声、马蹄声等自然声响,烘托环境氛围,三国传》“长坂坡”一折,急促的“急急风”鼓点配合赵云的武打动作,将千钧一发的紧张感表现得淋漓尽致,这种“以鼓为魂”的伴奏,使唱腔更显刚劲有力,适合表现历史战争、英雄豪杰等题材。

方言俗语与“滚调”结合

弋阳腔的念白与唱腔均使用当地方言,如江西弋阳方言、四川方言等,语言通俗直白,贴近民众生活,在音乐上,它突破了传统曲牌联套的严格限制,创造性地加入“滚调”——即在曲牌中插入接近口语的唱词或念白,使叙事更加流畅,珍珠记》“扫松”一折,张广才用“滚调”诉说家境贫寒,唱词如“家贫如洗米无炊,灶冷无烟断火时”,既保留了曲牌的旋律框架,又融入了生活化的语言,让观众更易理解剧情。

“唱念做打”的综合表演

弋阳腔的表演涵盖唱、念、做、打,尤以武戏和做工戏见长,演员需具备扎实的唱功、身段和武打技巧,如《水浒传》“武松打虎”中,演员通过翻、扑、跌、打等动作,结合高亢的唱腔,将武松的勇猛刻画得栩栩如生,弋阳腔还融入了民间杂技、魔术等元素,如“变脸”“吐火”等特技,在川剧高腔中尤为突出,增强了观赏性。

为更直观展现弋阳腔的艺术特点,以下将其与昆曲进行对比:

| 对比项 | 弋阳腔(高腔系统) | 昆曲 |

|---|---|---|

| 伴奏乐器 | 锣鼓(无管弦乐) | 笛、笙、三弦、琵琶等管弦乐 |

| 唱腔风格 | 高亢粗犷,气势磅礴 | 婉转细腻,清丽柔美 |

| 语言特点 | 方言俗语,通俗易懂 | 中州韵,雅致规范 |

| 流行阶层 | 民间、市井、乡村 | 文人士大夫、宫廷 |

| 代表剧目 | 《目连救母》《珍珠记》 | 《牡丹亭》《长生殿》 |

代表剧目与经典唱段

弋阳腔的剧目多取材于历史演义、民间传说和宗教故事,内容丰富,题材广泛,传统剧目可分为“正本戏”和“折子戏”两类:

- 正本戏:多为连台本戏,如《目连传》(全本50余出)、《三国传》《水浒传》等,每本可演数日,情节曲折,人物众多。《目连救母》是弋阳腔的“戏祖”,讲述了目莲为救堕入地狱的母亲,历经磨难、最终超度的故事,滑油山”“奈何桥”等折子戏融入了特技表演,极具观赏性。

- 折子戏:从正本戏中精选出的经典片段,如《拜月亭》《荆钗记》《白蛇传》等,这些剧目情节集中,唱做并重,成为演员展示功力的“看家戏”,白蛇传》“水漫金山”一折,白素贞的唱腔激昂奔放,帮腔如浪涛般汹涌,配合武打动作,将“人妖大战”的激烈场面表现得扣人心弦。

地方高腔剧目的代表性作品同样丰富:川剧高腔《情探》以“活捉王魁”为核心,帮腔如泣如诉,塑造了敫桂英的悲情形象;湘剧高腔《拜月记》细腻抒情,通过“闺拜”等折子戏展现了古代女子的情感世界;赣剧弋阳腔《珍珠记》则融合了江西民间音乐,唱腔委婉动听,被誉为“弋阳腔的活化石”。

传承现状与保护措施

20世纪以来,随着现代娱乐方式的兴起和城市化进程的加快,弋阳腔等传统戏曲面临观众流失、传承人断档、市场萎缩等严峻挑战,为保护这一珍贵遗产,国家和社会各界采取了多项措施:

- 非遗保护:2006年,弋阳腔被列入第一批国家级非物质文化遗产名录,江西弋阳、四川成都等地建立了弋阳腔(高腔)保护中心,开展传承人认定、剧目录制等工作。

- 传承人才培养:通过“非遗进校园”“师带徒”等方式培养青年演员,江西省艺术职业学院开设弋阳腔表演专业,邀请老艺人授课;四川川剧院设立高腔传习班,让年轻演员系统学习高腔唱腔和表演。

- 创新改编:在保留传统精髓的基础上,创排新剧目,如弋阳腔剧团复排的《牡丹亭》(弋阳腔版),将昆曲经典与弋阳腔的高亢唱腔结合,吸引年轻观众;川剧高腔《金子》则改编自曹禺《原野》,融入现代舞台元素,成为“老戏新演”的成功范例。

- 数字化传播:利用互联网平台扩大影响力,通过短视频平台发布弋阳腔唱段教学、演出片段,举办线上戏曲直播,让更多人了解和喜爱这一古老声腔。

相关问答FAQs

问:弋阳腔的“帮腔”与戏曲中的“合唱”有何不同?

答:帮腔与合唱虽均为集体演唱,但有本质区别:帮腔是戏曲表演的有机组成部分,由后台演员或乐队在特定时机(如句尾、情绪转折点)插入,与主唱形成“主辅关系”,具有叙事、抒情、烘托气氛的功能,且通常无固定旋律,多为即兴发挥;而合唱是独立的音乐形式,有固定声部、旋律和和声,注重整体的和谐与美感,不依附于戏剧表演,帮腔更强调与观众的互动,而合唱更注重艺术本身的完整性。

问:为什么说弋阳腔是“中国戏曲的活化石”?

答:弋阳腔被誉为“活化石”,主要因其保留了早期戏曲的原始特征:其一,它延续了宋元杂剧“一人主唱、众人帮和”的演唱模式,比昆曲的“分角色同台演唱”更接近戏曲的雏形;其二,伴奏仅用打击乐,未受后世管弦乐影响,保留了戏曲“以乐伴戏”的早期形态;其三,剧目多取材于宗教故事(如《目连救母》)和历史演义,反映了戏曲与宗教、民俗的紧密联系;其四,语言通俗,表演质朴,体现了戏曲“源于民间、归于民间”的本质,这些特征使其成为研究中国戏曲起源与流变的重要实证。