迷胡戏,又称“迷糊戏”“曲子戏”,是流行于陕西关中地区及邻近甘肃、山西部分区域的地方戏曲剧种,因唱腔迷离婉转、表演细腻生动而深受当地群众喜爱,作为陕西民间文化的重要载体,迷胡戏融合了民间歌舞、说唱艺术和方言俚语,至今已有数百年历史,被列入国家级非物质文化遗产名录,堪称“关中平原的艺术活化石”。

迷胡戏的历史可追溯至明清时期,其雏形源于民间的“小曲”“清唱”,吸收了元杂剧、明清传奇的养分,在清代中叶逐渐形成完整的戏曲形式,早期的迷胡戏以“地摊戏”“坐场戏”为主,多在庙会、节庆、农闲时演出,演员多为农民或手工业者,演出内容贴近生活,语言通俗易懂,清末民初,迷胡戏迎来发展高峰,班社林立,名角辈出,如“华迷社”“周至曲子社”等班社活跃于乡村市井,剧目也从民间小戏扩展到历史故事、伦理道德等题材,新中国成立后,迷胡戏得到系统性整理,传统剧目被改编,新编剧目不断涌现,艺术形式更加成熟,西安、宝鸡、咸阳等地相继成立专业剧团,推动其从乡村舞台走向城市剧场。

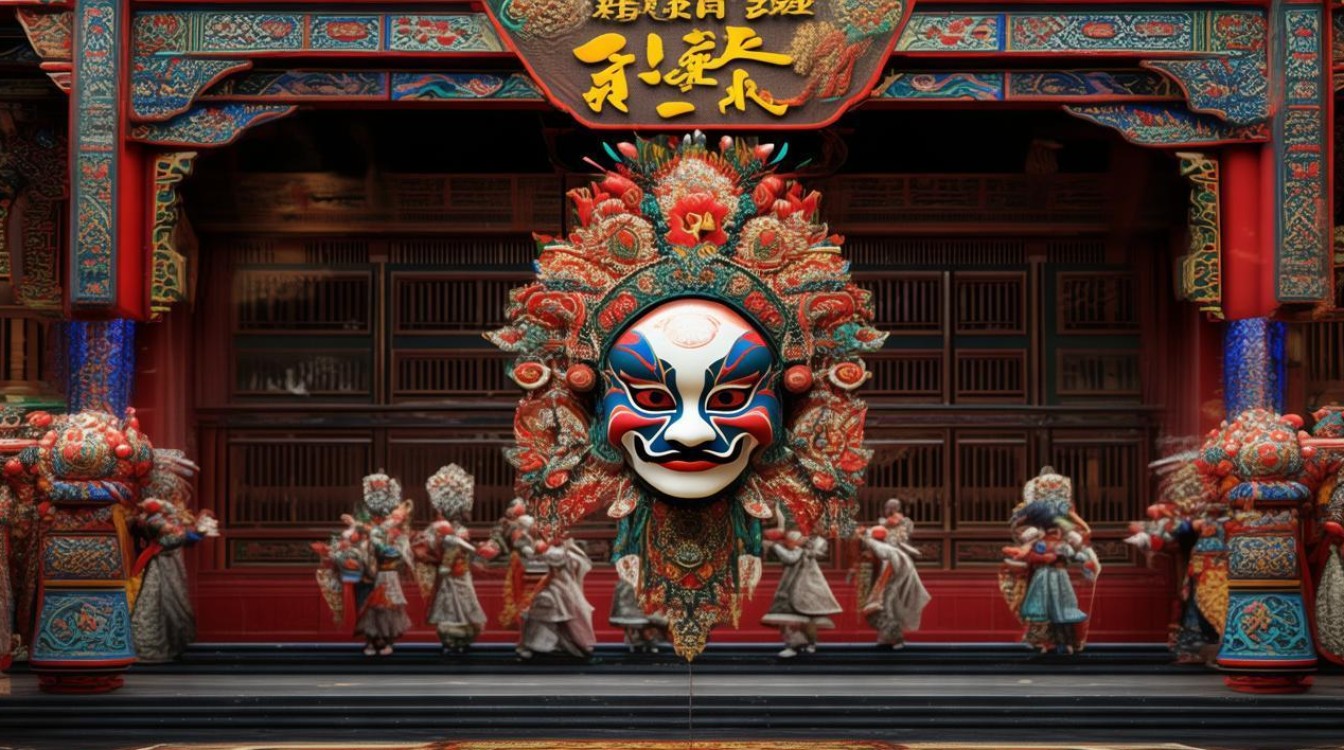

迷胡戏的艺术特色鲜明,集中体现在唱腔、表演、音乐和语言四个方面,唱腔以“迷胡腔”为核心,分为“欢音”和“苦音”两种流派:欢音高亢明快,多表现喜悦、欢腾的情绪;苦音低回婉转,常用于抒发悲苦、哀伤的情感,板式丰富多样,有【慢板】【二六板】【流水板】【垫板】【滚板】等,节奏灵活多变,演唱时真假声结合,拖腔悠扬,极具感染力,表演上,迷胡戏注重“以情带戏,以技服人”,生旦净丑各行当均有程式化动作,如小生的“扇子功”、旦角的“水袖功”、丑角的“矮子步”等,既传承了戏曲传统,又融入了民间舞蹈的活泼元素,音乐伴奏以“文武场”为主,文场以板胡为主奏乐器,辅以笛子、三弦、琵琶,武场则用板鼓、堂鼓、锣、钹等打击乐,旋律质朴热烈,与唱腔相得益彰,语言方面,迷胡戏采用关中方言,词汇生动,语气鲜活,如“咋”“啥”“美得太”等方言词汇的运用,让人物形象更加亲切真实。

迷胡戏的剧目题材广泛,既有反映民间生活的“小戏”,也有展现历史风云的“本戏”,大致可分为三类:一是民间生活小戏,以《张连卖布》《安安送米》《小姑贤》为代表,通过家长里短、爱情纠葛,展现普通人的喜怒哀乐,语言幽默,情节风趣;二是历史故事戏,如《烙碗记》《花亭相会》《破宁国》,以帝王将相、才子佳人为题材,情节曲折,唱腔激昂;三是神话传说戏,如《劈山救母》《白蛇传》,融合了民间想象与宗教色彩,表演奇幻绚丽,这些剧目多取材于历史演义、话本小说和民间故事,经过艺人的代代加工,形成了“寓教于乐”的艺术传统,既传递了忠孝节义等伦理观念,也反映了百姓对美好生活的向往。

以下为迷胡戏部分经典剧目一览:

| 剧目名称 | 题材类型 | 经典情节 | 流传情况 |

|---|---|---|---|

| 《张连卖布》 | 民间生活小戏 | 张连赌博败家,妻子规劝终醒悟 | 久演不衰,常用于教学演出 |

| 《安安送米》 | 伦理剧 | 安安给尼姑母亲送米,展现母子情深 | 传统骨子戏,传承百年 |

| 《花亭相会》 | 爱情剧 | 高文举与王玉莲历经磨难终团圆 | 唱腔优美,被誉为“迷胡戏之魂” |

| 《烙碗记》 | 公案剧 | 刘子明被害,儿子伸冤报仇 | 情节曲折,表演张力强 |

| 《拾黄金》 | 喜剧 | 穷汉拾金不昧,终得善报 | 语言诙谐,深受观众喜爱 |

迷胡戏的传承与发展离不开“斗戏”这一独特民俗。“斗戏”并非单纯的比赛,而是民间戏曲交流、技艺切磋的盛会,多在春节、庙会等期间举行,早年,相邻村庄的戏班会搭台对唱,比拼唱腔、剧目、表演技巧,观众则用喝彩、投票决定胜负,如清末长安县与周至县的戏班在太白山庙会斗戏,连续三天三夜,从《三滴血》比到《火焰驹》,催生了《三女告状》等新剧目,推动了表演形式的革新,这种“以戏会友、以技争胜”的传统,不仅激发了艺人的创作热情,也让迷胡戏在竞争中不断吸收其他剧种的长处,丰富了艺术内涵。“斗戏”已演变为戏曲展演、非遗传承活动,如陕西省迷胡戏大赛、关中戏曲文化节等,既保留了竞技的趣味,又促进了剧种的活态传承。

迷胡戏承载着关中地区的历史记忆和文化基因,其质朴的唱腔、鲜活的人物、接地气的题材,使其成为百姓喜闻乐见的精神食粮,随着现代娱乐方式的冲击,迷胡戏也面临观众老龄化、传承人不足等问题,近年来,政府通过建立传习所、进校园、数字化保护等措施,让这门古老艺术焕发新生,年轻一代的传承人加入创新元素,如将现代故事改编成迷胡戏,融合流行音乐伴奏,吸引更多年轻观众,相信在社会各界的共同努力下,迷胡戏这朵“关中戏曲之花”将继续绽放光彩,在新时代传递着民间的智慧与温情。

FAQs

-

迷胡戏与秦腔的主要区别是什么?

迷胡戏与秦腔同属陕西地方戏曲,但艺术风格差异显著:秦腔唱腔高亢激越,表演粗犷豪放,多表现历史大戏和英雄人物,被称为“大戏”;迷胡戏唱腔婉转细腻,表演贴近生活,以民间小戏和伦理剧见长,风格更“接地气”,秦腔以“欢音”“苦音”区分情绪,而迷胡戏的“欢音”“苦音”更侧重旋律的柔美与悲怆,伴奏乐器也以板胡为主,不同于秦腔的硬木梆子为主奏。

-

“斗戏”对迷胡戏的发展有哪些具体影响?

“斗戏”是迷胡戏发展的重要推力:它促进了技艺交流,不同戏班在比拼中相互借鉴唱腔、表演技巧,推动了艺术形式的完善;催生了新剧目,为应对斗戏竞争,艺人需创作情节更曲折、唱腔更动人的剧目,如《三女告状》就是在斗戏中诞生的;扩大了观众基础,斗戏期间万人空巷,让更多百姓接触迷胡戏,增强了剧种的传播力和影响力。