新中国成立后,戏曲艺术在传统与现代的碰撞中开启了全新篇章,从1949年“百花齐放、推陈出新”方针的确立,到新时代“非遗保护”与“文化自信”的推动,戏曲艺术始终与国家发展同频共振,形成了涵盖数百个剧种、数万部作品的“新中国戏曲大全”,成为中华优秀传统文化的重要载体。

新中国戏曲的发展离不开政策的引导与时代的滋养,1951年,政务院发布《关于戏曲改革工作的指示》,提出“改戏、改人、改制”,剔除传统戏曲中的封建糟粕,保留艺术精华,推动《白毛女》《红灯记》等新编历史剧和现代戏涌现,改革开放后,戏曲艺术在“抢救、保护、传承”中复苏,《杨门女将》《穆桂英挂帅》等经典复排,京剧《曹操与杨修》、昆曲《牡丹亭》等新编剧目探索传统与现代的融合,进入新时代,“戏曲进校园”“非遗戏曲剧种保护工程”等政策落地,让古老艺术在年轻群体中焕发新生。

新中国戏曲大全的丰富性,首先体现在多元剧种的共生共荣,从京剧的“国粹”地位到地方戏的百花齐放,每个剧种都承载着独特的地域文化与审美追求,以下是主要剧种及其代表作品与特色概览:

| 剧种 | 流行地区 | 代表作品 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|

| 京剧 | 全国 | 《白毛女》《红灯记》 | 唱以西皮、二黄为主,念白韵白结合,表演程式化,生旦净丑行当分明 |

| 越剧 | 浙江、上海 | 《梁山伯与祝英台》《五女拜寿》 | 唱腔婉转柔美,以女子越剧为主,表演细腻,多才子佳人题材 |

| 豫剧 | 河南 | 《朝阳沟》《花木兰》 | 唱腔高亢激昂,梆子腔特色鲜明,表演质朴豪放,贴近民间生活 |

| 黄梅戏 | 安徽、湖北 | 《天仙配》《女驸马》 | 唱腔明快流畅,乡土气息浓郁,表演生活化,被誉为“中国的乡村音乐” |

| 川剧 | 四川 | 《白蛇传》《变脸》 | 集高腔、胡琴、昆腔、灯戏、弹戏五种声腔,以“变脸”“吐火”绝活著称 |

| 昆曲 | 江苏 | 《牡丹亭》《桃花扇》 | 唱腔细腻婉转,被誉为“百戏之祖”,表演典雅精致,文学性极强 |

| 粤剧 | 广东、港澳及海外 | 《帝女花》《紫钗记》 | 唱腔融合梆子、二黄,用粤语演唱,表演华丽,武戏身段刚劲有力 |

| 秦腔 | 陕西 | 《三滴血》《火焰驹》 | 唱腔粗犷豪放,以枣木梆子伴奏,表演极具张力,是西北戏曲的代表 |

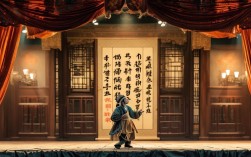

在艺术创新上,新中国戏曲不断突破传统边界,舞台技术从“一桌二椅”的写意,发展为融合灯光、音响、多媒体的现代化呈现;题材从帝王将相、才子佳人,拓展到革命历史、现实生活,如京剧《华子良》、豫剧《焦裕禄》等作品,以戏曲艺术诠释时代精神;音乐创作中,交响乐伴奏、流行元素融入成为新趋势,越剧《新龙门客栈》对传统唱腔的改编便引发年轻观众热议。

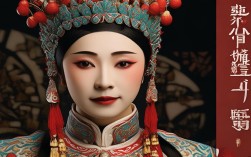

社会影响层面,戏曲艺术始终是连接传统与现代的纽带,基层戏曲演出深入乡村社区,成为凝聚乡情的文化纽带;国际舞台上,梅兰芳、程砚秋等艺术家的海外巡演,让世界领略中国戏曲的魅力;短视频平台上“戏曲变装”“戏曲唱段翻唱”等内容走红,老艺术家与年轻创作者的跨界合作,让戏曲以更鲜活的方式走进大众生活。

新中国戏曲大全不仅是艺术作品的集合,更是文化自信的生动写照,在传承中创新,在创新中延续,戏曲艺术正以多元姿态书写着新时代的华彩篇章。

FAQs

问题1:新中国戏曲发展过程中面临过哪些主要挑战?如何应对?

解答:挑战主要体现在三方面:一是传统与现代的审美冲突,部分传统程式化表演难以被当代观众接受;二是人才断层,老艺术家逐渐退出舞台,青年从业者培养不足;三是市场萎缩,娱乐方式多元化导致戏曲观众流失,应对措施包括:政策层面设立非遗保护专项基金,扶持濒危剧种;艺术层面推动“新编历史剧”“现代戏”创作,用现代语言诠释传统;传播层面借助短视频、直播等新媒体扩大影响力,如“上戏416女团”用流行唱腔演绎戏曲片段,吸引百万粉丝。

问题2:如何让年轻一代更了解和喜爱戏曲艺术?

解答:一是创新传播形式,将戏曲元素融入流行文化,如游戏《原神》中融入戏曲角色设计、综艺《中国戏曲大会》以知识竞赛普及戏曲知识;二是降低欣赏门槛,推出“戏曲微短剧”“线上戏曲课堂”,用5-10分钟讲述经典故事,搭配字幕和剧情解读;三是增强互动体验,举办“戏曲工作坊”,让年轻人体验戏曲化妆、身段学习,或开发戏曲主题沉浸式展览,如“只此青绿”戏曲化改编展,让观众在参与中感受戏曲魅力。