上海作为中国戏曲文化的重要发源地与传播重镇,始终在传统艺术的现代化转型中扮演着先锋角色,近年来,随着3D技术的成熟与普及,“上海3D戏曲电影”逐渐成为连接传统戏曲与当代观众的新纽带,它不仅是对经典剧目的技术性复刻,更是对戏曲美学在数字时代的创造性重构,这一探索既承载着上海作为“文化码头”的历史积淀,也彰显了其作为“文化源头”的创新活力,为传统戏曲的传承与发展开辟了全新路径。

海派底蕴与科技赋能:3D戏曲电影的上海基因

上海的戏曲文化向来以“兼容并蓄、锐意创新”著称,从明清时期的昆曲、京剧雅集,到近代沪剧、越剧的本土化崛起,上海始终是多元戏曲形态的汇聚地与试验场,20世纪以来,上海电影工业的发展又为戏曲影像化奠定了坚实基础,从早期的戏曲纪录片到彩色戏曲片,如《梁山伯与祝英台》《白毛女》等,均以电影语言拓展了戏曲的传播边界,进入21世纪,3D技术的兴起为戏曲电影带来了革命性可能——它不仅能还原戏曲舞台的立体空间感,更能通过镜头调度与特效处理,强化戏曲表演的细节张力,让观众在沉浸式体验中重新感知传统艺术的魅力。

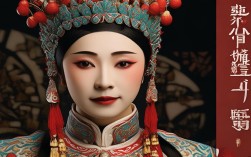

上海在3D戏曲电影领域的探索,离不开其独特的“产学研”生态,依托上海电影制片厂、上海戏曲艺术中心、上海大学上海电影学院等机构,上海形成了“创作-拍摄-宣发-研究”的完整产业链,上海越剧院与上海电影集团联合出品的3D越剧电影《西厢记》,便通过4K 3D摄影技术,精准捕捉了演员的眼神流转、水袖翻飞等细微动作,同时利用数字场景还原了“佛殿联姻”“长亭送别”等经典场面的意境之美,实现了“舞台写意”与“镜头写实”的有机融合,这种“传统为体、科技为用”的创作思路,正是上海3D戏曲电影的核心特质。

技术重构美学:3D如何重塑戏曲叙事与视觉体验

传统戏曲舞台讲究“三五步行遍天下,六七人百万雄兵”的写意美学,而3D电影则擅长通过立体影像构建真实空间,二者的结合并非简单的技术叠加,而是对戏曲语言的一次深度解构与重构。

在视觉呈现上,3D技术突破了戏曲舞台的平面限制,强化了场景的纵深感与层次感,以3D京剧电影《贞观盛事》为例,影片中的“魏征进谏”场景,通过3D镜头将宫殿的雕梁画栋、朝臣的队列层次立体化呈现,观众仿佛置身于大唐宫殿,感受到“君臣相得”的庄严氛围;而“公主和亲”一幕中,沙漠、驼队等背景元素的3D处理,则增强了剧情的苍凉感与宿命感,使舞台上的“一桌二椅”延伸为更具叙事张力的视觉符号,3D技术还能凸显戏曲表演的细节魅力——如昆曲《牡丹亭》中杜丽娘“游园惊梦”的水袖轻扬、眼神顾盼,在3D镜头下被放大至“纤毫毕现”,让观众更直观地体会到“以形写神”的表演精髓。

在叙事节奏上,3D电影的多镜头语言打破了戏曲舞台的“线性叙事”模式,传统戏曲受限于舞台时空,情节推进多靠演员唱念做打完成;而3D戏曲电影可通过特写、慢镜头、场景切换等手法,强化情感冲突与心理描写,3D沪剧电影《雷雨》中,周朴园与鲁侍萍“相认”一场,影片通过3D特写捕捉了演员面部肌肉的细微颤抖,并结合闪回镜头插入年轻时的片段,使“过往恩怨”的立体感远超舞台呈现,这种“时空折叠”的叙事方式,让年轻观众更易理解人物内心的复杂性。

代表作品与创作实践:从经典复刻到创新表达

近年来,上海推出的3D戏曲电影作品涵盖了京剧、越剧、沪剧、昆曲等多个剧种,既有对传统经典的数字化修复,也有对现代戏的创新改编,形成了多元化的创作格局。

表:上海主要3D戏曲电影作品及特点

| 作品名称 | 剧种 | 出品机构 | 技术亮点 | 文化价值 |

|----------------|--------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

| 《西厢记》 | 越剧 | 上海越剧院/上海电影集团 | 4K 3D拍摄+数字场景还原 | 推动越剧经典年轻化,海外传播超50国 |

| 《贞观盛事》 | 京剧 | 上海京剧院/上影集团 | 舞台美学与电影语言融合 | 弘扬“谏诤文化”,获中国电影华表奖 |

| 《盘夫索夫》 | 越剧 | 上海越剧院 | 3D特写强化“水袖功”“眼神戏” | 复刻越剧“金彩香”流派表演精髓 |

| 《雷雨》 | 沪剧 | 上海沪剧院 | 黑白3D技术还原民国氛围 | 推动地方戏城市化表达,吸引年轻观众 |

| 《司马迁》 | 京剧 | 上海京剧院 | 3D镜头呈现“宫刑”心理挣扎 | 深化历史人物塑造,拓展京剧题材边界 |

这些作品中,既有对传统舞台的忠实再现,如《盘夫索夫》严格遵循越剧“尹派”表演程式,通过3D技术让流派艺术更具感染力;也有大胆的创新尝试,如《司马迁》突破京剧“才子佳人”的传统题材,以3D电影手法展现历史人物的内心煎熬,实现了“老戏新演”,上海还积极探索“戏曲+科技”的跨界融合,如与上海交通大学合作的“戏曲动作捕捉数据库”,通过3D扫描记录老艺术家的表演细节,为年轻演员提供数字化教学范本。

文化价值与社会影响:传统戏曲的“破圈”与“出海”

上海3D戏曲电影的核心价值,在于它以科技为媒介,让传统戏曲突破了“剧场围墙”,实现了从“小众欣赏”到“大众传播”的跨越,对内,它吸引了更多年轻观众——数据显示,《西厢记》3D电影的观众中,35岁以下占比达45%,其中不少是首次接触戏曲的“Z世代”;通过短视频平台剪辑的“3D戏曲名段”片段,累计播放量超亿次,使“水袖功”“台步”等成为网络热点,对外,上海3D戏曲电影成为文化交流的“名片”,如《贞观盛事》在戛纳国际电影节展映时,外国观众对3D技术下的京剧脸谱、服饰、身段表现出浓厚兴趣,被誉为“东方美学的数字化表达”。

3D戏曲电影也为戏曲产业带来了新的经济增长点,与传统戏曲演出依赖剧场票房不同,3D电影可通过院线、流媒体、海外发行等多渠道变现,形成“舞台演出-电影拍摄-衍生开发”的产业链。《西厢记》3D电影上线后,带动了上海越剧院同名舞台演出的上座率提升30%,相关文创产品(如3D电影角色手办、数字藏品)销售额突破千万元,实现了“文化价值”与“经济价值”的双赢。

挑战与未来展望:在守正创新中寻求平衡

尽管上海3D戏曲电影已取得显著成果,但仍面临诸多挑战:技术成本高昂(一部3D戏曲电影制作成本通常是传统戏曲电影的3-5倍)、创作人才匮乏(兼具戏曲素养与电影技术的复合型人才稀缺)、市场接受度待提升(部分老观众认为3D技术破坏了戏曲的“写意美学”),上海需在“守正”与“创新”之间找到平衡点:要坚守戏曲的“本体之美”,避免过度依赖特效而弱化唱念做打的核心魅力;要持续探索技术赋能的新可能,如VR/AR与3D电影的结合,让观众从“被动观看”变为“沉浸式参与”。

上海可依托国际文化大都市的优势,推动3D戏曲电影的“标准化”与“国际化”建设——建立戏曲电影3D拍摄技术规范,参与国际电影技术标准制定,同时加强与国际电影节、流媒体平台的合作,让上海3D戏曲电影成为传播中国传统文化的重要载体。

相关问答FAQs

Q1:3D技术是否会改变戏曲的本质?

A1:3D技术本质上是一种“表现工具”,而非戏曲本质的替代品,戏曲的核心在于“唱念做打”的表演艺术与“虚实相生”的美学精神,3D技术通过强化视觉呈现与情感表达,反而能让观众更清晰地感知这些本质元素,3D特写能凸显演员的眼神与表情,帮助观众理解人物内心;立体场景能辅助舞台意境的营造,而非取代“以鞭代马”的写意手法,关键在于创作者需把握“技术服务于艺术”的原则,避免技术滥用导致戏曲本体的异化。

Q2:上海3D戏曲电影如何吸引年轻观众?

A2:上海3D戏曲电影主要通过“内容创新”与“传播渠道”双管齐下吸引年轻观众:在内容上,选取年轻人熟悉的经典IP(如《白蛇传》《西厢记》),或融入现代叙事元素(如《雷雨》的心理刻画);在形式上,结合短视频、直播等新媒体平台,推出“3D戏曲名段”剪辑、幕后花絮等内容,降低观看门槛;在互动上,开发“戏曲+游戏”“戏曲+元宇宙”等衍生体验,如通过VR设备让观众“登上舞台”与演员互动,增强参与感,校园推广也是重要途径,上海多所高校开设“3D戏曲电影鉴赏”课程,培养年轻观众的审美兴趣。