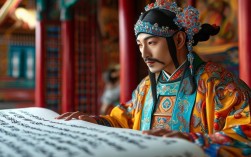

走进中国戏曲大班教案的设计需以幼儿的认知特点为核心,通过趣味化、互动化的活动引导幼儿初步感受戏曲艺术的魅力,培养对传统文化的兴趣,本教案注重“感知—体验—创造”的递进式学习过程,让幼儿在观察、模仿、游戏中了解戏曲的基本元素,感受其独特的美学价值。

活动目标

- 认知目标:初步了解中国戏曲的四大行当(生、旦、净、丑)及其基本特征,认识脸谱颜色的简单含义(如红色代表忠诚、白色代表奸诈)。

- 技能目标:尝试模仿戏曲中的经典动作(如兰花指、亮相、台步),能跟随音乐进行简单的戏曲表演。

- 情感目标:感受戏曲的韵律美和造型美,萌发对传统文化的喜爱之情,愿意主动参与戏曲相关活动。

活动准备

-

物质准备:

- 戏曲选段视频(如《说唱脸谱》《西游记》戏曲片段、经典生旦净丑表演视频);

- 脸谱图片及空白脸谱面具(红、黑、白、蓝等颜色)、水粉颜料、画笔;

- 戏曲服饰道具(简易水袖、马鞭、折扇、胡须);

- 戏曲音乐伴奏(如《苏三起解》《夜深沉》片段)。

-

经验准备:

- 幼儿在日常生活中听过或见过戏曲相关内容(如动画片中的戏曲元素、长辈观看戏曲的场景);

- 玩过“角色扮演”游戏,具备一定的模仿能力。

活动过程

(一)情境导入:猜一猜,“戏曲小客人”来了(5分钟)

教师播放一段简短的戏曲音乐(如京剧《铡美案》中的“包龙图打坐在开封府”前奏),提问:“小朋友们,这段音乐听起来和我们平时听的歌曲有什么不一样?”(引导幼儿说出“声音拖得长长的”“有敲锣打鼓的声音”等),随后,教师戴上简易胡须,模仿戏曲中的老生亮相动作,用戏曲腔调说:“呀呀呀,小朋友们好,老夫今日特来拜访!”激发幼儿对戏曲的兴趣,引出活动主题“走进中国戏曲”。

(二)感知探索:认识戏曲的“大朋友”(15分钟)

-

认识四大行当:播放四大行当的典型视频片段(老生《空城计》、青衣《贵妃醉酒》、花脸《霸王别姬》、丑角《秋江》),引导幼儿观察不同角色的装扮、动作和声音特点。

- 生(男性角色):提问“这个爷爷的胡子长长的,走路慢慢的,他是谁?”(生是男性角色,分为老生、小生,动作稳重);

- 旦(女性角色):对比青衣(穿长袍,动作优雅)和花旦(穿短袄,活泼可爱),让幼儿模仿“水袖”动作;

- 净(花脸角色):重点观察脸谱,“这个叔叔的脸上有颜色,线条很粗,像不像大老虎?”(净的脸谱色彩鲜艳,代表性格鲜明,如红色忠勇、黑色正直、白色奸诈);

- 丑(滑稽角色):播放丑角表演片段,引导幼儿发现“丑角鼻子上有块白,动作滑稽,会逗大家笑”。

-

脸谱颜色含义表:通过表格帮助幼儿直观理解颜色与性格的关系,鼓励幼儿联系生活经验(如“红色让人想到太阳,很温暖,所以代表好人”)。

| 颜色 | 代表性格 | 经典角色 | 幼儿理解关键词 |

|---|---|---|---|

| 红色 | 忠诚勇敢 | 关羽 | 好人、太阳、厉害 |

| 黑色 | 正直无私 | 包公 | 大法官、黑脸、公平 |

| 白色 | 奸诈狡猾 | 曹操 | 坏人、鬼脸、骗人 |

| 蓝色 | 刚猛暴躁 | 窦尔敦 | 大力士、生气、强壮 |

(三)体验创造:我是“小戏迷”(15分钟)

-

动作模仿秀:教师分解示范戏曲经典动作,幼儿跟随模仿:

- 兰花指:拇指贴住掌心,食指伸直如兰花(旦角常用);

- 亮相:一只脚向前点地,双手向两侧打开,眼神坚定(生、净角常用);

- 台步:脚尖先着地,膝盖微弯,慢慢走(如老生“踱步”)。

播放戏曲音乐,幼儿自由选择角色(生旦净丑),佩戴相应道具(如旦角拿水袖,花脸拿脸谱面具),跟随音乐进行动作组合表演。

-

脸谱设计师:提供空白脸谱面具和颜料,幼儿根据自己对颜色含义的理解,为脸谱涂色(如“我想画一个红色的好人脸谱”“我要给坏蛋涂白色”),鼓励幼儿大胆配色,并简单介绍自己的设计:“这是我的脸谱,他是蓝色的,力气很大!”

(四)分享结束:我们的“小戏台”(5分钟)

幼儿佩戴自制脸谱和道具,在“小戏台”(教室前方)展示自己的表演,教师用手机记录精彩瞬间,教师归纳:“戏曲是我们中国的宝贝,里面有会唱歌的、会跳舞的,还有五颜六色的脸谱,小朋友们今天变成了厉害的小戏迷,回家可以表演给爸爸妈妈看哦!”

活动延伸

- 区域活动:在表演区投放戏曲服饰、道具和音乐,鼓励幼儿自主创编戏曲故事;在美工区提供脸谱模板、亮片等材料,引导幼儿制作立体脸谱;在阅读区投放戏曲绘本(如《京剧猫·武松打虎》)。

- 家园共育:建议家长带幼儿观看儿童戏曲演出(如本地剧团的“戏曲进校园”活动),或一起观看戏曲动画片(如《大闹天宫》戏曲版),深化幼儿对戏曲的感知。

相关问答FAQs

Q1:大班幼儿对戏曲的理解能力有限,如何避免活动过于抽象?

A1:遵循“直观感知—游戏体验—生活联系”的原则,通过多感官刺激帮助幼儿理解,用视频、图片、实物(脸谱面具、水袖)替代单纯讲解;设计“模仿秀”“涂色游戏”等互动环节,让幼儿在动手、动身体中主动建构认知;联系幼儿熟悉的事物(如“红色脸谱像太阳,代表好人”),将抽象的“性格象征”转化为具体可感的生活经验,避免灌输专业术语,用“爷爷角色”“漂亮姐姐角色”等幼儿能理解的语言代替“生旦净丑”,降低学习难度。

Q2:如何在戏曲活动中渗透五大领域的教育目标?

A2:戏曲活动天然具备跨领域融合的教育价值:

- 健康领域:通过模仿戏曲动作(如台步、亮相),锻炼幼儿的肢体协调性、平衡感和肌肉控制能力;

- 语言领域:引导幼儿描述戏曲角色的特点(如“这个叔叔的脸是红色的,很勇敢”),提升语言表达与概括能力;

- 社会领域:在小组表演中培养合作意识,如分工布置“小戏台”、互相佩戴道具;

- 科学领域:探索脸谱颜色的混合(如“红色+白色=粉色,可以画温柔的角色”),感知色彩变化;

- 艺术领域:通过涂脸谱、听音乐、做动作,直接感受戏曲的美术美、音乐美和动作美,提升审美素养。

在“体验创造”环节,幼儿涂脸谱(艺术、科学)时,需要讨论分工(社会),描述自己的设计(语言),同时锻炼手部精细动作(健康),实现多领域目标的自然渗透。