戏曲《桃花庵》取材于明代唐寅(唐伯虎)的生平传说,经历代戏曲艺人演绎,成为展现文人风骨与生命哲思的经典剧目,全剧以“桃花庵”为精神符号,通过才子唐寅看破功名、归隐田园、醉卧花间的故事,勾勒出明代文人群体在世俗价值与个体生命之间的精神抉择,既有对功名利禄的冷嘲热讽,亦有对自由真性的深情礼赞,在唱念做打的戏曲程式中,传递出跨越时空的文化共鸣。

剧情与人物:狂狷文人的生命镜像

《桃花庵》剧情围绕唐寅的人生转折展开:明代科场案后,唐寅被斥为“吏”,终身不得仕进,遂绝意功名,于苏州桃花坞筑“桃花庵”隐居,他以卖画为生,常与友人、歌妓诗酒唱和,自称“桃花庵主”,一日,富商重金求购其画,唐寅佯装疯癫,以“酒债寻常行处有,人生七十古来稀”之句拒之;偶遇落魄书生,闻其因功名潦倒,更以“世人笑我太疯癫,我笑他人看不穿”自嘲,彰显出对世俗标准的彻底反叛。

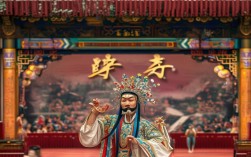

剧中唐寅的形象并非单一“狂士”,而是多重矛盾的统一体:他既有“江南第一风流才子”的洒脱,亦有“科场受挫”的隐痛;既有“不愿折腰事权贵”的孤傲,亦有“怜才惜贫”的赤诚,其核心性格可概括为“真”——对情感的真诚(与歌妓秋香的红尘知己情)、对艺术的真诚(画作不媚俗流)、对生命的真诚(拒绝被功名异化),这种“真”正是明代文人“个性解放”思潮的缩影,与汤显祖“情至说”遥相呼应,使角色超越时代,成为文人精神困境的永恒象征。

艺术特色:程式中的诗性与哲思

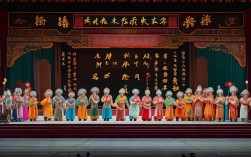

戏曲《桃花庵》的艺术魅力,在于将传统戏曲程式与文人诗意深度融合,形成“以形写神”的审美境界。

唱腔:声情并茂的生命咏叹

全剧以“皮黄腔”为主,板式变化精准对应人物情绪,开篇“叹世”唱段,用【二黄导板】起腔“昨日黄土陇头送白骨,今宵红灯帐底卧鸳鸯”,高低腔转换间,道尽世事无常的苍凉;【原板】“不向侯门躬屈膝,只愿花间自在眠”则以平稳节奏,展现超脱世俗的坚定,最经典的是“醉桃花”唱段,【西皮流水】“桃花坞里桃花庵,桃花庵里桃花仙……酒醒只在花前坐,酒醉还来花下眠”,旋律明快如行云流水,配合“醉步”“水袖甩动”等身段,将唐寅“醉眼看世界”的狂狷与通透具象化,唱词与声腔共同构建出“诗化人生”的意境。

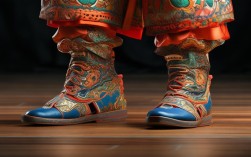

表演:程式化动作的写意表达

戏曲表演的“虚拟性”与“程式化”在剧中被发挥到极致,唐寅“赏花”时,以虚拟的“指桃花”“嗅花香”动作,配合眼神的迷离与身段的轻转,无需真实布景,便让“桃花满坞”的意境跃然台上;“卖画”情节中,通过“展画”“卷画”“掷笔”等程式化动作,展现其画作“似与不似之间”的文人画特质,更暗喻其“不媚俗、不迎合”的人格,而“疯拒富商”一场,演员以“甩袖”“顿足”“白翻眼”等夸张表情与身段,将“疯癫”作为对抗世俗的武器,既符合戏曲“美丑相生”的审美原则,又深化了角色“外疯内醒”的复杂性。

舞台意象:桃花的象征与意境营造

“桃花”是全剧的核心意象,舞台设计以“粉白桃瓣”“虬曲桃枝”为视觉符号,贯穿始终,开幕时,漫天桃花雨飘落,暗示唐寅“桃花仙”的身份;中段“秋日独酌”,枯枝残叶与孤灯形成对比,隐喻其内心的寂寥;春又归”,桃花再绽,唐寅醉卧花下,以“花落花开自有时”的唱词收束,形成“生死枯荣皆自然”的哲思,这种意象的循环往复,既符合戏曲“虚实相生”的美学原则,更将个体生命融入自然节律,传递出“超然物外”的生命智慧。

主题与文化:对世俗价值的超越与重构

《桃花庵》的主题远不止于“才子佳人”的逸事,而是通过对唐寅生命态度的书写,完成对传统价值观的反思与重构。

其一,批判功名异化,肯定个体价值,剧中唐寅拒绝“学而优则仕”的正途,并非消极避世,而是对科举制度压抑人性的反抗,他道:“功名富贵若长在,汉水亦应西北流”,以反问否定世俗标准的永恒性,强调“生命的自由舒展”比“外在的功名”更具价值,这种思想与明代李贽“童心说”一脉相承,是对“存天理灭人欲”程朱理学的隐性挑战。

其二,建构“桃花式”生命哲学。“桃花庵”不仅是物理空间,更是精神家园——这里没有官场的倾轧,只有诗酒的真诚;没有世俗的评判,只有生命的本真,唐寅的“疯癫”实则是清醒:他看透“世人追逐名利,不过南柯一梦”,故选择“花间眠、酒中仙”的生活,这种“在尘世中出世”的智慧,既不同于陶渊明的“归隐田园”,亦有别于佛家的“出世避世”,而是以积极的态度拥抱生活,在平凡中实现精神的超越,展现出明代文人“独善其身”的人格理想。

相关问答FAQs

Q1:《桃花庵》中唐寅的形象与历史上的唐伯虎有何异同?

A1:戏曲中的唐寅与历史人物唐伯虎既有联系又有差异,历史上,唐寅确实因科场案被贬,归隐卖画,性格狂放不羁,这些基本事实在剧中得到保留,但戏曲为强化戏剧冲突,对其“风流才子”的一面进行了艺术加工:如虚构“与秋香红知己情”(历史上秋香传说与唐寅无关),并将其“科场失意”后的愤懑升华为对整个世俗价值的批判,使角色更具象征意义,历史中的唐寅有复杂的现实困境,戏曲则将其提炼为“文人精神困境”的符号,实现了“历史真实”与“艺术真实”的统一。

Q2:《桃花庵》中的“桃花”意象有何深层文化内涵?

A2:“桃花”在中国传统文化中本含“美好”“爱情”“隐逸”等多重寓意,剧中“桃花”被赋予更深刻的哲思:其一,象征自由不羁的生命状态,如“桃花仙”的设定,暗合唐寅不愿被世俗束缚的个性;其二,隐喻生命的短暂与美好,桃花“开时烂漫、落时匆匆”,如同人生,故唐寅“醉卧花下”实则是珍惜当下、超越生死的体现;其三,代表文人的精神家园,桃花庵远离尘嚣,是唐寅守护“真性情”的空间,与“官场”的污浊形成对比,成为文人精神理想的物化象征。