新版豫剧《泪洒相思地》作为对传统经典的当代重构,既保留了原作“悲情叙事”的内核,又在音乐、舞美、人物塑造等维度注入了新时代的审美表达,让这部承载着百年豫剧记忆的剧目焕发出新的生命力,该剧以宋代为背景,讲述了官宦千金素娘与书生赵景深因一见钟情而结缘,却因门第差异、权势逼迫而历经磨难,最终阴阳两隔的爱情悲剧,其跌宕起伏的情节与荡气回肠的唱腔,始终让观众在“泪”与“痛”中感受人性的复杂与命运的无常。

剧情梗概:从“一见钟情”到“生死相隔”的悲情闭环

新版《泪洒相思地》在剧情编排上沿袭了传统“才子佳人”的框架,却通过更细腻的叙事逻辑强化了悲剧的必然性,第一幕“初遇定情”中,素娘在元宵夜游园时与赵景深偶遇,以诗为媒,互生情愫,二人以“相思玉佩”为定情信物,奠定了爱情的纯粹与美好,这种美好在第二幕“棒打鸳鸯”中被迅速打破——素娘之父身为朝中重臣,坚决反对女儿与寒门书生结合,以“家门荣耀”为由强行拆散二人,甚至将赵景深诬陷入狱,第三幕“狱中诀别”是全剧的情感高潮,素娘不顾安危探监,与赵景深对唱《十不该》,字字泣血,句句含悲,将封建礼教下个体的无力与绝望推向极致,赵景深含恨而终,素娘殉情跳崖,二人以生命完成对爱情的坚守,留下“相思地”上永恒的叹息。

人物塑造:在“传统”与“现代”间寻找平衡

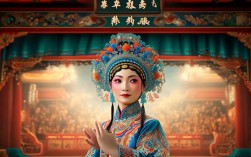

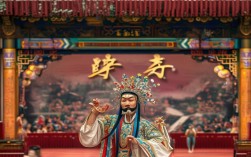

新版《泪洒相思地》对人物形象的塑造突破了传统“脸谱化”倾向,赋予角色更丰富的心理层次,素娘不再是单纯的“封建礼教牺牲品”,而是兼具刚烈与柔情的立体女性:她既有“为爱敢恨”的勇敢(如私定终身、探狱抗父),也有“身不由己”的脆弱(如面对家族压力时的挣扎),演员通过细腻的眼神、身段与唱腔,将这位闺秀从“情窦初开”到“心死成灰”的转变演绎得层次分明,男主角赵景深则弱化了传统书生的“迂腐”,强化了“文人风骨”与“深情担当”,他在狱中唱段《血泪书》中,既有对命运不公的控诉,也有对素娘的愧疚与守护,让“痴情”二字更具重量,而反派角色素娘之父,也不再是“扁平的恶人”,而是被“门第观念”“家族责任”裹挟的封建家长,其复杂动机的揭示,让悲剧的根源更具社会批判性。

音乐舞美:传统声腔与现代科技的碰撞

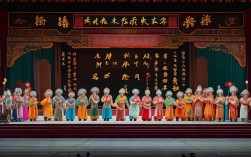

音乐与舞美是新版《泪洒相思地》最亮眼的艺术创新,在音乐创作上,该剧以豫剧传统声腔为基础,融合了交响乐、电子音乐等现代元素,既保留了豫剧“高亢激越、悲凉苍劲”的本体特色,又通过和声配器的丰富增强了音乐的叙事张力,素娘跳崖时的唱段《相思成灰》,在豫剧“豫东调”的哭腔基础上,加入弦乐群铺底,辅以古筝轮指,营造出“天地同悲”的意境;而赵景深狱中独白时,则用低沉的大提琴与板胡对话,外化其内心的压抑与挣扎,舞美方面,团队摒弃了传统“一桌二椅”的简约模式,采用多媒体投影与实景装置结合:舞台背景通过动态影像呈现“汴京夜景”“狱中铁窗”“悬崖孤松”等场景,让时空转换更流畅;而“相思玉佩”“血书白绫”等关键道具则通过灯光聚焦强化视觉冲击,尤其在“殉情”一幕,红绸与投影的交织,将“血泪洒满相思地”的意象具象化,让观众沉浸式感受悲剧氛围。

主题内涵:跨越时代的悲悯与反思

新版《泪洒相思地》并未停留在“爱情悲剧”的表层叙事,而是通过个体命运折射出对封建礼教、人性异化的深刻批判,剧中反复出现的“相思地”不仅是物理空间,更是被压抑情感的象征——它见证了爱情的美好,也吞噬了生命的鲜活,剧中对“门第”“责任”“自由”的探讨,也与现代观众的价值观形成呼应:当素娘喊出“女儿心,不为门户活”时,她所追求的不仅是爱情,更是个体价值的觉醒;而赵景深“宁为玉碎不为瓦全”的选择,则彰显了文人的精神风骨,这种对“人性解放”的呼唤,让这部古老剧目在当代语境下依然具有强烈的现实意义。

相关问答FAQs

Q1:新版豫剧《泪洒相思地》在音乐上有哪些创新?是否会影响豫剧的本体特色?

A1:新版在音乐上的创新主要体现在“融合性”上:保留了豫剧核心板式(如【二八板】【慢板】)和特色乐器(板胡、唢呐),确保“豫剧味”不丢失;适度融入交响乐配器(如弦乐、铜管)和电子音效,用于烘托宏大场景或人物内心波澜,在“元宵夜遇”中,用唢呐模拟市井喧闹,弦乐表现浪漫氛围,既符合传统审美,又增强了现代感,这种“守正创新”的做法,既不会削弱豫剧本体特色,又能吸引年轻观众,让传统声腔在新时代焕发活力。

Q2:剧中素娘这一角色有哪些新的解读?如何体现女性意识的觉醒?

A2:新版对素娘的解读突破了“传统烈女”的刻板印象,更强调其“主体性”,她不再是被动接受命运的“牺牲品”,而是主动争取爱情的“觉醒者”:从“私定终身”挑战父母之命,到“探狱抗父”彰显个人意志,再到最终“以死殉情”完成对爱情的坚守与对压迫的反抗,每一个选择都体现了“我命由我不由天”的女性意识,尤其在唱词设计上,新增了“女儿家,也有凌云志”“不为浮华遮望眼”等段落,直接表达对性别桎梏的反抗,让素娘的形象从“被观看的悲剧符号”转变为“具有现代精神的女性先驱”,引发当代女性观众的共鸣。