2016年春节戏曲晚会作为央视戏曲频道打造的品牌节目,于当年除夕夜(2月7日)黄金时段播出,以“戏韵猴春”为主题,汇聚全国各大戏曲剧种名家新秀,通过传统与现代融合、经典与创新交织的形式,为观众呈现了一场兼具文化底蕴与节日氛围的戏曲盛宴,晚会以“传承经典、致敬时代”为核心,既保留了戏曲艺术的精髓,又通过舞台科技与跨界元素焕发新生,成为当年春节期间的文化亮点之一。

晚会概况与主题定位

2016年春节戏曲晚会延续“戏曲+节日”的创作思路,紧扣猴年生肖文化,以“戏韵猴春”串联全篇,寓意戏曲艺术如灵猴般充满活力与生机,晚会时长约150分钟,由央视戏曲频道导演组精心策划,主场设在央视一号演播厅,同时融入多地实景拍摄,如京剧大师梅兰芳故居、苏州昆曲传习所等,形成“演播厅实景+外景文化地标”的双空间叙事结构,主题设计上,既强调“辞旧迎新”的节日氛围,也突出“戏曲活态传承”的时代命题,通过经典剧目回顾、新编剧目展演、名家名段荟萃等板块,让观众在欢声笑语中感受戏曲文化的魅力。

节目亮点:经典与新编的交响

晚会的节目编排兼顾传统与创新,涵盖京剧、昆曲、越剧、黄梅戏、豫剧、川剧、粤剧等20余个戏曲剧种,既有家喻户晓的经典选段,也有为猴年量身定制的新创剧目,形成“老戏新唱、新戏有根”的鲜明特色。

经典剧目的时代演绎是晚会的重要看点,京剧《智取威虎山》选段由于魁智、李胜素、袁慧琴等名家联袂呈现,在保留革命现代戏激昂风格的同时,融入现代舞美技术,LED屏呈现林海雪原的壮阔场景,武戏部分通过多机位特写展现翻腾跳跃的精彩瞬间,让年轻观众感受到“样板戏”的艺术张力,昆曲《牡丹亭·游园》则由史敏单档主演,以“一桌二椅”的传统舞台为基础,通过灯光渐变营造“姹紫嫣红开遍”的意境,水袖与身段的细腻处理,再现了昆曲“百戏之祖”的雅致之美。

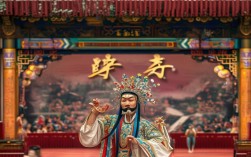

新编剧目的创新表达彰显晚会活力,为呼应猴年主题,新编京剧《美猴王》将传统猴戏与现代表演手法结合,李阳在扮相上借鉴了京剧“美猴王”宗师盖叫天的神韵,唱腔中融入摇滚元素的高音区设计,配合全息投影的“筋斗云”场景,打造出“上天入地”的奇幻视觉效果,地方戏新编同样亮眼:川剧《白蛇传·水漫金山》以“变脸”绝技演绎法海与白素贞的斗法,舞台通过水雾特效与升降台设计,营造出“金山寺”在水中的朦胧感;粤剧《帝女花·香夭》则由何萍、彭庆华等青年演员演绎,在保留南派唱腔婉转特色的同时,加入现代交响乐伴奏,增强了悲剧情感的冲击力。

跨界融合的尝试打破剧种壁垒,晚会特别设置“戏曲与流行”环节,歌手萨顶顶与越剧演员陈飞合作《唱支山歌给党听》,将越剧的“尺调腔”与流行音乐的电子节奏结合,形成独特的“戏歌混搭”;京剧演员王珮瑜与相声演员郭德纲搭档《戏曲相声小段》,通过幽默互动普及京剧“生旦净丑”行当知识,让严肃的戏曲知识变得轻松有趣,这些跨界尝试不仅拓宽了戏曲的受众群体,也为传统艺术注入了新的时代活力。

演员阵容:名家新秀共谱梨园春

晚会汇聚了老中青三代戏曲演员,既有德艺双馨的艺术家坐镇,也有青年新锐崭露头角,形成“传帮带”的梯队格局。

老一辈艺术家的压轴演出彰显传承力量,京剧大师梅葆玖先生虽已年过八旬,仍登台演唱京剧《贵妃醉酒》选段,一颦一笑间尽显“梅派”神韵,舞台背景播放其父梅兰芳先生的历史影像,形成“父子隔空对唱”的感人瞬间;豫剧常派传人小香玉带来《花木兰·刘大哥讲话理太偏》,高亢明亮的唱腔中饱含对传统豫剧的坚守,引发观众对“非遗传承”的思考。

中青年名家是晚会的中流砥柱,京剧张派名家王蓉蓉演唱《状元媒》选段,嗓音甜润、扮相端庄,展现了“张派”艺术的雍容大气;越剧“金彩凤”何赛飞与《梁祝》主演陈国军、董柯娣重聚,演绎“十八相送”的经典片段,细腻的情感处理让无数观众动容;川剧“变脸大师”彭登怀在《川剧绝活荟萃》环节,一口气完成15次变脸,配合吐火、藏刀等绝技,将晚会气氛推向高潮。

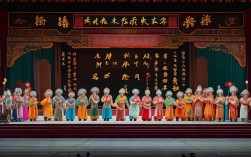

青年演员的集体亮相则传递出戏曲的希望,95后京剧演员李博演唱《红灯记》选段,扮相英武、唱腔铿锵,展现出青年一代对革命现代戏的理解;昆曲“昆曲五壮士”之一的单雯在《牡丹亭·惊梦》中,以水袖翻飞表现杜丽娘的春愁,其“闺门旦”表演已具大师风范,来自中国戏曲学院附中的“小梅花”们表演的《戏曲联唱》,以天真烂漫的演绎展现戏曲后备人才的风采,让观众对戏曲的未来充满期待。

舞台与科技:传统美学的现代呈现

2016年春节戏曲晚会在舞台设计上大胆创新,将传统戏曲的“写意美学”与现代科技结合,打造出“移步换景”的视觉体验。

舞台装置以“虚实相生”为核心,主舞台采用360度环形LED屏,背景可根据剧目内容实时切换:京剧《锁麟囊》中,屏幕呈现“春秋亭”的雨景,雨滴特效与演员的唱腔节奏同步;黄梅戏《天仙配》则通过投影打造“鹊桥”的星空效果,让“牛郎织女”的爱情传说更具浪漫色彩,舞台两侧的“活动戏台”设计,模拟传统戏园子的“三面观”格局,让观众仿佛置身于茶园戏院,感受原汁原味的戏曲观演氛围。

科技手段的运用增强了艺术表现力,全息投影技术在《美猴王》《白蛇传》等剧目中广泛应用,让虚拟角色与演员同台互动;AR(增强现实)技术则在开场环节使用,当主持人撒出“金箍棒”道具时,屏幕上立即出现无数金箍棒翻飞的特效,寓意“戏曲之火代代相传”,无线麦克风与隐藏式音响的结合,解决了传统戏曲扩音“失真”的问题,让观众能清晰捕捉到演员的“气口”与“韵味”。

服装与化妆既遵循传统又融入创新,为呈现“猴年”特色,李阳在《美猴王》中的戏服采用“亮片绣”工艺,在灯光下闪烁金光,与传统猴戏的“毛猴”扮相形成区别;青年演员在《青春版牡丹亭》中的服装则借鉴了明代服饰的“袄裙”制式,面料选用轻薄真丝,色彩淡雅,符合昆曲“清丽婉约”的风格,这些细节处理,既尊重了戏曲艺术的程式化特征,又通过现代工艺提升了视觉美感。

文化价值:戏曲传承的春节仪式

作为春节期间的文化品牌,2016年春节戏曲晚会的意义远超一场普通的演出,它通过大众传媒平台,将原本局限于剧场、戏迷圈层的戏曲艺术,推向数以亿计的电视观众,让“看戏”成为新的“春节仪式”,晚会中,无论是老艺术家对传统的坚守,还是青年演员的创新尝试,都传递出“戏曲不死、薪火相传”的信念。

晚会通过“戏曲+文旅”的外景拍摄,将梅兰芳故居、苏州昆曲传习所等文化地标呈现在观众面前,让观众在欣赏戏曲的同时,了解其背后的历史渊源与文化土壤,这种“艺术+文化”的传播模式,不仅提升了戏曲的知名度,也推动了“戏曲旅游”的发展,为传统文化的活态传承探索了新路径。

相关问答FAQs

Q1:2016年春节戏曲晚会在舞台呈现上有哪些创新尝试?

A1:2016年春节戏曲晚会在舞台创新上主要体现在三个方面:一是科技与传统的融合,首次大规模运用全息投影、AR增强现实等技术,如《美猴王》中的“筋斗云”特效、《白蛇传》的“水漫金山”场景,让虚拟与实景结合;二是舞台装置的突破,采用360度环形LED屏与活动戏台设计,实现“移步换景”的视觉效果,同时模拟传统戏园子的观演氛围;三是服装化妆的细节优化,如《美猴王》的亮片绣戏服、《青春版牡丹亭》的轻薄真丝面料,在遵循传统程式的基础上融入现代工艺,提升视觉美感,这些创新既保留了戏曲的“写意神韵”,又增强了艺术表现力,让传统艺术更易被年轻观众接受。

Q2:晚会为何特别注重不同剧种的平衡展示?

A2:晚会注重不同剧种的平衡展示,主要基于两方面考虑:一是体现戏曲文化的多样性,中国戏曲有360多个剧种,每个剧种都有独特的声腔、表演和地域特色,如京剧的“国剧”地位、昆曲的“百戏之祖”、越剧的“才子佳人”范式,通过多剧种展示,能让观众全面了解戏曲艺术的丰富内涵;二是满足不同观众的审美需求,春节期间的观众覆盖老中青三代,中老年观众偏爱传统剧种(如京剧、豫剧),年轻观众对地方戏、新编剧目更感兴趣,平衡剧种编排既能吸引资深戏迷,也能培养年轻观众对戏曲的兴趣,推动戏曲文化的“破圈”传播,这种平衡也呼应了“各美其美、美美与共”的文化传承理念,彰显中华优秀传统文化的包容性与生命力。