河南豫剧《杨三姐告状》是豫剧传统剧目中的经典公案戏,改编自清末民初河北省滦县的真实案件,后经河南戏曲艺人本土化改编,成为豫剧舞台上久演不衰的代表作,该剧以杨三姐(杨三娥)为姐姐伸冤为主线,通过跌宕起伏的情节、鲜明的人物塑造和浓郁的豫剧特色,展现了封建社会底层民众反抗不公、追求正义的艰难历程,也折射出豫剧艺术贴近生活、直抒胸臆的审美特质。

故事背景与情节脉络

故事发生在清末民初的河北滦县(后经豫剧改编融入河南民间元素),富户高占英娶妻杨二姐,婚后杨二姐遭高占英及其母、嫂合谋杀害,并伪称病亡,杨三姐(杨三娥)闻讯赶赴婆家,发现姐姐死状可疑,坚持要求验尸,在高家贿赂官府、百般阻挠下,杨三姐不畏强权,从县衙告起,逐级上告至天津高等检察厅,历经三年艰辛,最终将真凶绳之以法,为姐姐讨回公道。

全剧以“告状”为核心冲突,分为“探姐”“验尸”“告状”“公堂”等关键场次,杨三姐从最初的天真少女,到面对官场腐败时的愤怒与坚韧,再到公堂上据理力争的勇敢,人物弧光清晰,尤其是“告状”一场,杨三姐手持状纸,面对层层推诿的官员,以河南方言唱出“俺姐姐死得不明不白,俺这小女子就要告个明白”,唱腔高亢激越,将平民百姓的悲愤与抗争精神展现得淋漓尽致。

人物形象与艺术特色

《杨三姐告状》的成功离不开鲜活的人物塑造,杨三姐作为核心人物,其形象兼具乡土气息与反抗精神:她不识字却懂是非,不富裕却敢对抗权贵,身上凝聚着河南女性勤劳、泼辣、坚韧的特质,豫剧表演中,演员通过“蹉步”“甩辫”等身段动作,表现杨三姐奔波告状的艰辛;以“哭坟”“怒斥”等念白,传递她对姐姐的思念和对凶愤恨。

反派角色高占英及其家族则刻画了封建地主阶级的贪婪与残暴,官府的腐败无能则成为推动剧情的重要矛盾,剧中穿插的河南民间小调、方言俚语,以及豫剧特有的“豫东调”“豫西调”唱腔融合,使唱段既有戏剧张力,又充满生活气息,例如杨三姐在公堂上的核心唱段,以“慢板”铺垫悲愤,以“快板”展现急促,最后以“垛板”铿锵有力地陈述冤情,形成强烈的情感冲击。

| 主要人物 | 身份 | 性格特点 | 关键情节 |

|---|---|---|---|

| 杨三姐 | 杨二妹之妹 | 坚韧、勇敢、嫉恶如仇 | 探姐、验尸、告状、公堂对峙 |

| 高占英 | 富户之子 | 残暴、贪婪、虚伪 | 谋杀杨二姐、贿赂官府 |

| 高母 | 高占英之母 | 蛮横、护短 | 合谋杀害杨二姐、阻挠验尸 |

| 县官 | 地方官员 | 贪赃枉法、敷衍塞责 | 偏袒高家、草草结案 |

社会价值与传承影响

作为传统公案戏,《杨三姐告状》不仅具有戏剧观赏性,更承载着深刻的社会批判意义,它揭露了封建社会的司法黑暗,歌颂了底层民众不畏强权的斗争精神,同时反映了“青天”思想在民间的影响——杨三姐最终依靠上级清官昭雪冤案,既是对百姓朴素正义观的呼应,也暗含对制度改良的期盼。

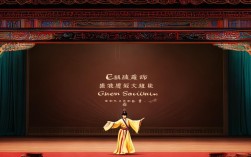

在当代,豫剧《杨三姐告状》仍是河南各大院团的保留剧目,著名豫剧演员唐喜成、牛淑贤等都曾塑造过经典的杨三姐形象,该剧还被改编成电影、电视剧,通过多种媒介传播,让更多人了解豫剧艺术的魅力,其“小人物告大状”的故事内核,至今仍引发观众对公平正义的共鸣。

相关问答FAQs

Q1:《杨三姐告状》是否完全基于真实历史事件?

A1:该剧改编自1919年河北省滦县“高占英杀妻案”,原型中杨三姐(真名杨三娥)确实为姐姐告状并最终胜诉,但豫剧版本在改编中融入了河南民间语言、习俗和戏曲元素,如将部分情节本土化、强化唱腔的豫剧特色,使故事更符合河南观众的审美习惯,属于“历史真实”与“艺术加工”的结合。

Q2:豫剧《杨三姐告状》与其他剧种(如评剧)的版本有何区别?

A2:评剧《杨三姐告状》更侧重对杨三姐悲情命运的渲染,唱腔婉转细腻;而豫剧版本则突出了“高亢激越”的剧种特色,杨三姐的唱段更具爆发力,表演上融入了河南梆子的“硬功”身段(如蹉步、翻身),整体风格更粗犷豪放,人物性格更显泼辣刚烈,体现了豫剧“以情带声、声情并茂”的艺术特点。