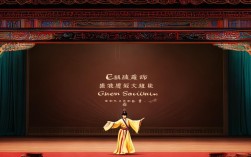

京剧《遇皇后·打龙袍》是传统包公戏中的经典双出,常连缀演出,讲述了包拯为落难的李妃伸冤、促成母子相认的故事,情节跌宕起伏,人物鲜明生动,集中展现了京剧艺术的唱念做打与伦理内涵。

剧情始于《遇皇后》,北宋年间,李妃遭刘后陷害,被贬冷宫后流落民间,在赵州桥寒窑栖身,时年包拯陈州放粮归来,途经赵州桥,风雪中偶遇一位贫妇哭诉冤情,李妃以当年“狸猫换太子”往事相告,包拯见其言辞恳切,且提及宫中旧事(如珍珠衫、半幅銮驾)细节准确,心生疑窦,经反复盘问,包拯确认眼前老妇正是当今天子生母李后,悲愤交加,当即以大礼参拜,誓言为其昭雪雪冤。

《打龙袍》紧接其后,元宵节仁宗皇帝在东京元宵观灯,包拯借机献上“打龙袍”之计,他先命陈琳宣读李妃血书,仁宗得知生母尚在,震惊愧疚,包拯顺势以“不孝”为由,请仁宗脱下龙袍,以打龙袍象征责己,警示其不可忘却生母养育之恩,最终仁宗认母,李妃重登后位,刘后伏法,故事以大团圆结局收场。

剧中人物塑造极具特色,各自行当特点鲜明:

| 人物 | 行当 | 扮相与表演亮点 | 核心唱段/念白 |

|--------|------------|------------------------------------|-----------------------------------|

| 李后 | 老旦 | 素衣荆钗,步履蹒跚,声腔悲凉苍劲 | “清光泻地”二黄慢板,哭诉冤情 |

| 包拯 | 铜锤花脸 | 黑脸月牙,蟒袍玉带,气势威严 | “包龙图打坐在开封府”西皮导板 |

| 陈琳 | 老生/丑角 | 太监装扮,念白诙谐中透着忠心 | “千岁爷”韵白,穿插宫中秘事 |

| 仁宗 | 老生/小生 | 龙袍加身,表情从疑惑到愧疚 | “母子们相会在龙凤阁”西皮原板 |

该剧艺术特色鲜明,唱腔设计贴合人物心境:李后唱段以“二黄”为主,旋律低回婉转,如“家住在汴梁城珍珠衫巷”一句,将老妇的凄苦与皇后的威仪融于声腔;包拯唱腔则用“西皮”,高亢激越,展现刚正性格,身段表演上,李后的“跪步”“甩袖”尽显落魄,包拯的“髯口功”“台步”凸显威仪,尤其是“打龙袍”一折,通过虚拟的“打袍”动作,将“打龙袍如打不孝子”的深意具象化,体现京剧“以形写神”的美学。

文化内涵上,《遇皇后·打龙袍》既是对“忠孝节义”的传统伦理颂扬,也暗含对封建宫廷黑暗的批判,李妃的坚韧、包拯的忠直、仁宗的悔悟,构成民间理想化的“正义图景”,而“打龙袍”的象征手法,更彰显京剧“寓教于乐”的智慧。

FAQs

Q:《打龙袍》中“打龙袍”的真实含义是什么?

A:“打龙袍”并非真打龙袍,而是包拯的巧谏,龙袍象征皇权,包拯以“打龙袍”暗指责备仁宗不孝(“打龙袍如打不孝子”),既维护皇威,又促成母子相认,是京剧“春秋笔法”的典型体现。

Q:李后这一角色为何经久不衰?

A:李后集“受害者”与“母亲”双重身份,其经历引发观众对“善恶有报”“孝道为本”的共鸣;老旦行当通过唱腔(如“二黄慢板”的悲情)与身段(如“跪步”的坚韧)塑造的立体形象,展现了京剧艺术对人物内心的深刻挖掘,故而生命力持久。