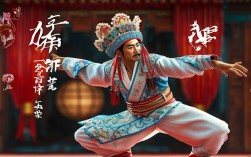

彩调剧作为广西地方戏曲的重要剧种,广泛流行于桂北、桂中、桂南等地区,其舞蹈艺术深深植根于广西民间土壤,既保留了浓郁的乡土气息,又经过长期舞台实践形成了独特的戏曲舞蹈语汇,从田间地头的劳动模仿到舞台上的虚拟叙事,彩调剧舞蹈以其“生活化、程式化、情感化”的特征,成为塑造人物、推动剧情、渲染氛围的核心元素,生动展现了广西各族人民的生活智慧与审美情趣。

彩调剧舞蹈的丰富性首先体现在其类型与动作的多样性上,根据表现内容与功能,可分为生活舞蹈、虚拟舞蹈和技巧舞蹈三大类,生活舞蹈源于日常劳动与民俗活动,最具代表性的是“采茶步”与“犁田步”。“采茶步”由采茶女的劳动动作提炼而来,演员双手模仿采摘茶叶,脚步以小步碎步为主,身体微微前倾,配合手腕的绕动与眼神的专注,生动再现了茶山劳作的轻盈与喜悦;“犁田步”则由农夫耕作演变而来,演员需弯腰屈膝,双手做扶犁姿势,脚步沉稳有力,时而左顾右盼模仿驱赶牛群,展现了农耕生活的质朴与辛劳,这类舞蹈动作直接取材生活,未经过多修饰,却因真实感引发观众共鸣。

虚拟舞蹈是戏曲“虚拟性”在舞蹈中的集中体现,通过程式化动作模拟特定场景与物体,最典型的“划船步”,演员上身前倾,双手握桨做划动状,脚步以“圆场步”配合,时而急促(表现逆水行舟),时而舒缓(表现顺流而下),配合船桨的起伏与眼神的眺望,无需真实船只便能让观众感受到江水的流动与行舟的意境;“骑马步”则以“提踵”“勒缰”为核心,演员双腿分开微蹲,双手做拉缰绳动作,配合碎步前进或转身,通过马鞭的挥舞与马蹄声的模拟,将骑马的紧张、欢快等情绪传递给观众,这类舞蹈突破了舞台空间的限制,以“以虚代实”的智慧展现了戏曲艺术的独特魅力。

技巧舞蹈则侧重于演员基本功的展示,用于表现激烈冲突或特殊情绪,如“跳凳”,演员需从矮凳上跳下后立即翻身上凳,动作连贯利落,常用于表现角色惊慌、逃窜或打斗的场景;“翻跟头”是丑角常用的技巧,或前翻、后翻,或连续小翻,配合滑稽的表情与诙谐的唱词,既展现了演员的扎实功底,又增添了喜剧效果,这类舞蹈虽强调技巧,却始终服务于剧情,不会因炫技而脱离人物情感。

道具的运用是彩调剧舞蹈的点睛之笔,扇子、手帕、彩带等常见道具通过不同组合与动作设计,极大地丰富了舞蹈的表现力,扇子是彩调剧舞蹈的核心道具,有“单扇花”“双扇花”“抛扇”“转扇”等多种用法:旦角持扇常做“遮羞扇”“半遮面”,配合碎步与轻摇,展现少女的娇羞;丑角则用扇做“敲头”“扇脸”等滑稽动作,强化喜剧效果,手帕多与旦角舞蹈结合,“抛手帕”需将手帕高高抛起又稳稳接住,考验演员的手腕控制力;“绕手帕”则以手腕为轴心让手帕旋转,配合“圆场步”,形成流动的美感,彩带则在节日场面中使用,演员手持彩带做“八字花”“卷花”,配合跳跃与旋转,渲染出热烈欢庆的氛围,这些道具不仅是舞蹈的辅助工具,更是情感的延伸,通过“人物合一”的表演,让观众直观感受到角色的喜怒哀乐。

彩调剧舞蹈的艺术特色,集中体现为“生活化基础上的程式化提炼”,其动作源于生活,却高于生活:如“纺纱步”模仿妇女纺线,手腕绕动与脚步配合,既保留了纺线的真实感,又通过节奏的快慢与幅度的变化,强化了角色的勤劳或焦虑;“矮步”是丑角的标志性步法,演员蹲身行走,膝盖弯曲,步幅小而频率快,既模仿了劳动人民的劳作姿态,又通过夸张的变形增添了喜剧色彩,彩调剧舞蹈强调“情动于中而形于外”,如表现喜悦时,演员脚步轻快,手臂舒展,眼神明亮;表现悲伤时,则动作缓慢,身体微颤,眼神低垂,真正做到“以舞传情”,其即兴性特点也十分突出,演员可根据剧情需要与观众反应,在程式化动作基础上加入即兴发挥,如丑角在唱词间隙加入滑稽舞蹈,使表演更具现场感染力。

随着时代发展,彩调剧舞蹈在传承中不断创新,老艺人通过“口传心授”培养年轻演员,保留了“矮步”“扇子花”等传统精髓;现代编导将街舞、民族舞等元素融入其中,如在新编彩调剧《新刘三姐》中,加入爵士舞的律动与民族舞的旋转,使传统舞蹈更具时代感。“彩调进校园”“非遗进社区”等活动让更多人接触和学习彩调舞蹈,数字化技术的应用也通过3D动作捕捉等方式记录经典舞蹈,为传承提供了新途径。

相关问答FAQs

Q1:彩调剧舞蹈与其他地方戏曲舞蹈(如京剧、越剧)的主要区别是什么?

A:彩调剧舞蹈更贴近民间生活,动作质朴自然,如“矮步”“采茶步”直接源于劳动,生活气息浓厚;而京剧舞蹈更强调程式化与规范性,如“圆场步”要求步幅均匀、身形挺拔,更具“写意”特征;越剧舞蹈则以柔美婉约著称,如“水袖功”强调袖的流动与身段的协调,风格偏雅致,彩调剧舞蹈即兴性较强,丑角可灵活发挥,而京剧、越剧的舞蹈动作则相对固定,更注重“一招一式”的规范。

Q2:学习彩调剧舞蹈需要掌握哪些基本功?

A:首先需掌握戏曲身段基本功,如“云手”“踢腿”“圆场”“涮腰”等,这些是所有戏曲舞蹈的基础;其次要熟悉彩调剧特色步法,如“矮步”“采茶步”“犁田步”,需通过反复练习掌握其节奏与发力方式;道具使用技巧至关重要,如扇子的“抛扇”“转扇”、手帕的“抛帕”“绕帕”,需做到手、眼、身、法、步的协调;最后要培养即兴表演能力,能根据剧情与人物情感灵活调整动作,实现“形神兼备”。