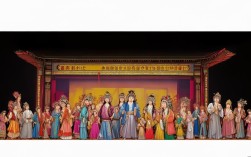

河南豫剧《诸葛亮招亲》是取材于民间传说与三国故事改编的经典剧目,以轻松诙谐的笔触演绎了诸葛亮青年时期的爱情传奇,既保留了历史人物的智慧特质,又融入了地方戏曲的烟火气,成为豫剧舞台上久演不衰的“才子佳人”戏代表。

该剧将故事背景设定在诸葛亮隐居隆中期间,荆州名士黄承彦爱才心切,有意将女儿黄月英许配给诸葛亮,黄月英虽相貌平平,却饱读诗书、精通机关术,堪称“女中诸葛”,黄承彦以“考验才学”为由设计招亲:让诸葛亮解开家中“木牛流马”模型、对答“八阵图”口诀,并亲自出题考较,诸葛亮初时对黄月英的才智不以为意,却在交锋中逐渐被其学识折服,最终以“愿以才德为聘,结为连理”定下终身,剧情中,“游园考才”“月下赠计”等桥段充满喜剧张力,黄月英以“智”破“题”,诸葛亮以“诚”动心,既展现了“郎才女貌”的传统审美,更突出了“才德相配”的价值观。

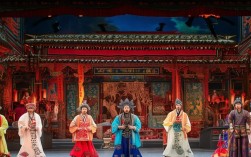

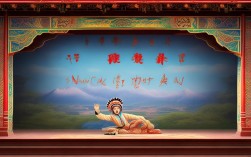

在人物塑造上,豫剧赋予了诸葛亮“书生型小生”的灵动气质:唱腔上以豫东调的明快为主,辅以小嗓的细腻,表现其从“清高自负”到“心悦诚服”的转变,如“书房静坐思天下”一段,既有青年才俊的踌躇满志,又有对姻缘的懵懂期待;黄月英则塑造为“闺门旦”中的“智侠”形象,唱腔融合豫西调的醇厚,身段中加入刺绣、算筹等生活化动作,凸显其“外朴内慧”的特质,尤其是“巧答八阵”时,眼神犀利、板眼铿锵,将女子的聪慧与自信展现得淋漓尽致;黄承彦作为“老生”角色,唱腔苍劲,以“爱才、惜才”为纽带推动剧情,成为才子佳人相配的“催化剂”。

豫剧《诸葛亮招亲》的艺术特色还体现在对民间元素的巧妙融合,剧中穿插了河南民间小调,如黄月英出场时的“采花调”,旋律轻快活泼,贴合少女怀春的心境;表演中融入了“踩跷”“甩袖”等豫剧传统程式,同时将“木牛流马”“八卦阵”等历史符号转化为可视化的舞台道具,通过机关转动、光影变幻等手法,营造出亦真亦幻的古代科技氛围,剧中的语言风格通俗易懂,既有“三顾茅庐”的典故雅韵,又有“你考我,我也考你”的市井幽默,让观众在笑声中感受传统文化的魅力。

作为河南地方戏的代表,《诸葛亮招亲》不仅讲述了一段才子佳人的爱情故事,更传递了“以才为基、以德为魂”的价值观,诸葛亮从“独善其身”到“兼济天下”的成长,黄月英“不以外貌论英雄”的独立人格,以及剧中对“智慧”“诚信”的推崇,都体现了中原文化“崇文尚德”的精神内核,该剧仍是豫剧剧团常演的经典,通过一代代演员的演绎,让诸葛亮的故事在戏曲舞台上焕发出新的生机。

相关问答FAQs

Q1:豫剧《诸葛亮招亲》与正史中诸葛亮的婚姻有何不同?

A1:正史中,诸葛亮娶黄承彦之女黄月英为妻,仅记载“黄氏丑,而有才”,但未提招亲细节,豫剧在此基础上进行艺术加工,虚构了“考才”“赠计”等情节,将“才德相配”的爱情故事戏剧化,增加了喜剧冲突和民间趣味,弱化了“相貌”因素,强化了“智慧”与“志同道合”的婚姻观,属于民间文艺对历史人物的再创作。

Q2:黄月英在剧中是如何展现“才女”形象的?

A2:黄月英的“才女”形象通过多重方式展现:一是学识深厚,能对答诸葛亮提出的“八阵图”“天文地理”等难题;二是技艺超群,精通机关术,能拆解“木牛流马”模型;三是智慧过人,以“以退为进”的方式回应招亲考验,既展现才学又不失闺秀风范,剧中通过唱词(如“熟读兵书晓阵法”)、身段(演示机关道具)以及与诸葛亮的智斗对话,立体呈现了她的“内秀”特质。