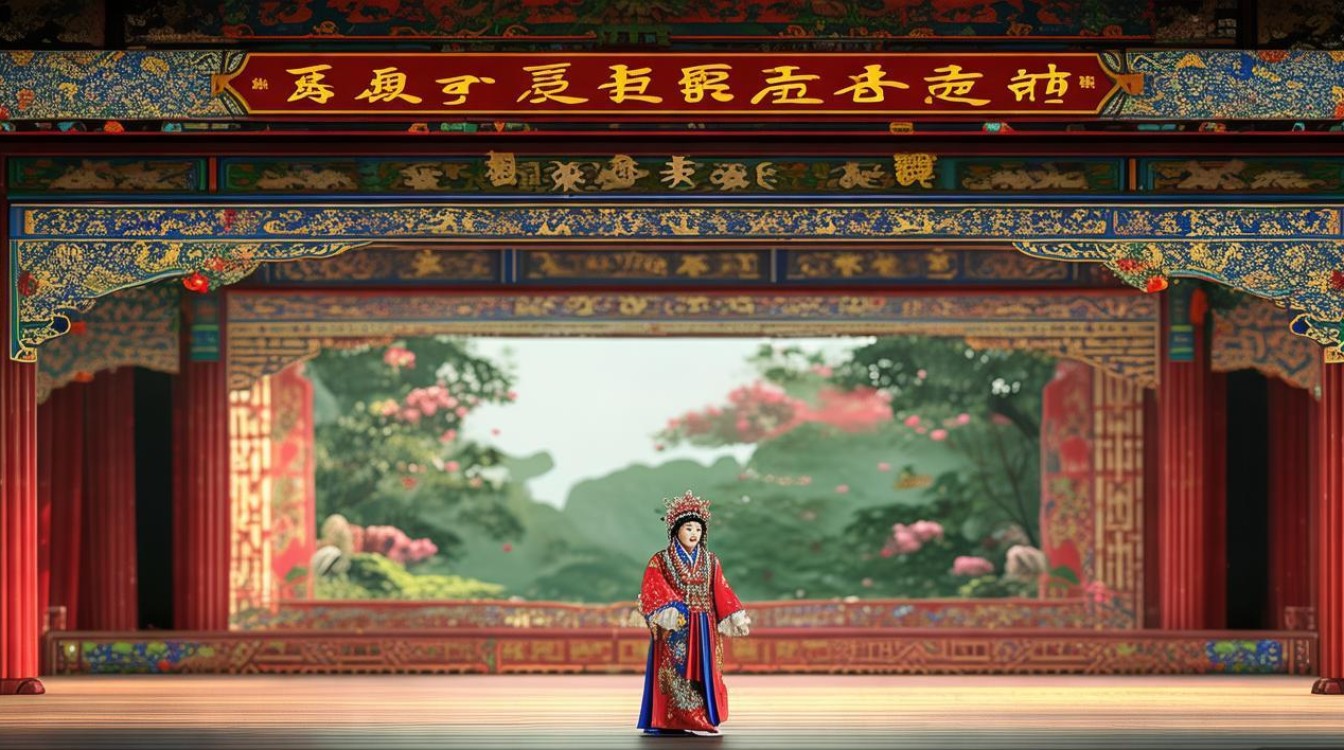

京剧《花田错》作为荀派代表剧目,以花田盛会、误会巧合为线索,演绎了一段轻快俏皮的浪漫故事,其伴奏作为京剧“唱念做打”的重要支撑,通过丰富的乐器组合、精准的节奏把控与细腻的情感烘托,与唱腔、表演相辅相成,共同塑造出鲜活的人物形象与戏剧张力。

伴奏的乐器构成与功能分工

京剧伴奏分“文场”与“武场”,两者协同构成完整的音乐框架。《花田错》的文场以拉弦、弹拨乐器为主,武场则以打击乐为核心,各司其职又相互呼应。

文场乐器:托腔保调,勾勒意境

文场是唱腔的“骨架”,通过旋律的起伏强化唱词的情感表达,在《花田错》中,核心乐器包括:

- 京胡:文场“灵魂”,琴筒蒙蛇皮,音色高亢明亮,通过“托腔保调”与唱腔旋律紧密贴合,如卞九娘“花田盛会景致多”的唱段,京胡以明快的过门引出,用跳把、滑音等技术模仿唱腔的婉转,凸显荀派唱腔“娇俏灵动”的特点。

- 京二胡:辅助京胡,音色醇厚圆润,常在中低音区填充旋律,使音乐层次更丰满,在抒情段落(如“他本是翩翩一少年”)中,京二胡以长音铺垫,与京胡的高音形成对比,营造柔美的意境。

- 月琴与三弦:弹拨乐器,月琴清脆,三弦坚实,两者以“轮指”“弹挑”等技法打出节奏型,既稳定节拍,又增添音乐的跳跃感,如“小姐啊”的念白后,月琴与三弦以轻快的扫弦衔接,表现花田盛会的热闹氛围。

- 笛子:偶尔用于场景描绘,如在“春日游园”段落,笛子吹奏出轻盈的旋律,模拟鸟鸣、春风,强化“花田”的春日意象。

武场乐器:掌控节奏,渲染情绪

武场是戏剧的“脉搏”,通过打击乐的强弱、快慢变化推动剧情发展。《花田错》中常用的武场乐器及作用如下:

| 乐器名称 | 音色特点 | 在《花田错》中的作用 |

|---|---|---|

| 板鼓 | 清脆集中 | 指挥整个乐队,通过“搓板”“滚板”等鼓点控制节奏速度,如误会时的“紧急风”鼓点,节奏急促,烘托紧张氛围。 |

| 大锣 | 洪亮浑厚 | 标记唱段结束、情绪转折,如卞九娘识破误会后,大锣以“仓”的一声收尾,表现情绪的豁然开朗。 |

| 小锣 | 清脆高亢 | 配合轻快动作,如“小姐梳妆”“花田拾扇”等段落,小锣以“台台乙台”的节奏点,表现少女的灵动俏皮。 |

| 铙钹 | 铿锵有力 | 强化戏剧冲突,如冲突爆发时,铙钹与锣鼓齐鸣,营造激烈场面。 |

节奏与情感:伴奏与剧情的深度互动

《花田错》的伴奏并非简单的“背景音乐”,而是通过节奏变化与情感表达,精准呼应剧情转折。

- 欢快活泼的节奏:花田盛会中,以西皮流水板(“眼起板落”的紧凑节奏)为主,文场京胡跳跃,武场小锣密集,配合演员的“碎步”“水袖”,表现少女的娇憨与盛会的热闹。

- 含蓄抒情的节奏:卞九娘与玉堂春初遇时,转为西皮原板(节奏舒缓),京二胡以长音托底,月琴以轻拨点缀,旋律婉转,暗示少女初萌的情愫。

- 紧张诙谐的节奏:误会发生时(如错认刘子明为恶少),节奏突变为“快板”,鼓点密集如雨,大锣小锣交替敲击,文场京胡以急促的“花舌音”模拟慌乱情绪,既制造喜剧效果,又推动剧情发展。

伴奏与唱腔的“共生”关系

京剧伴奏讲究“托、保、随、带”:“托”是衬托唱腔旋律,“保”是保证音准节奏,“随”是跟随情绪变化,“带”是引导唱腔起伏。《花田错》中,荀派唱腔以“柔美婉转、俏皮灵动”为特色,伴奏需精准适配:

- 如“小姐啊”的拖腔,京胡以“颤音”“滑音”跟随唱腔起伏,仿佛与演员“对话”;

- 念白间隙,文场以“小过门”衔接,避免冷场,如卞九娘念“这扇子倒有趣”后,月琴弹出短促的旋律,引出下句唱词,使节奏连贯。

相关问答FAQs

Q1:《花田错》伴奏中,京胡为何能成为“文场灵魂”?

A1:京胡的音色与京剧唱腔高度契合——其高亢明亮的音色能凸显京剧“西皮”唱腔的明快,灵活的演奏技巧(如滑音、跳把)可模仿唱腔的“腔韵”,通过“托腔保调”与演员形成“人琴合一”的效果,在《花田错》中,京胡不仅是旋律的载体,更是荀派“俏丽”风格的重要体现,故被视为文场核心。

Q2:京剧伴奏如何通过武场乐器表现《花田错》的喜剧风格?

A2:《花田错》的喜剧风格依赖武场乐器的“节奏对比”与“音色趣味”,误会时的“紧急风”鼓点虽急促,但通过小锣的“俏皮点缀”和大锣的“突然收束”,形成“紧张中带诙谐”的效果;人物动作(如跌跤、躲藏)时,武场以“顿音”“轻击”模拟夸张声响,配合演员的身段,强化喜剧张力,让观众在节奏变化中感受到“误会”的趣味性。