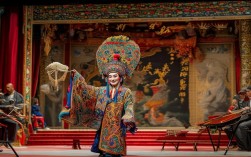

京剧舞台上的穆桂英打斗场景,是一幅融合了武戏张力与旦角韵味的动态画卷,当大幕拉开,背景常以苍劲的松柏或猎猎旌旗勾勒出战场轮廓,台侧的锣鼓班子早已蓄势待发,锣声如闷雷滚过,鼓点似马蹄疾驰,未等人物登场,肃杀之气已扑面而来,穆桂英的登场总带着巾帼英雄特有的飒爽:头戴帅盔,盔顶红缨如烈焰跳动,额前垂珠在灯光下折射寒光;身穿鱼鳞甲,甲片细密如鳞,随着她的动作叮当作响,背后靠旗四面,绣着“穆”字大旗,在气流中微微颤动,仿佛随时要离旗飞驰,她手持梨花枪,枪缨如雪,枪杆枣红,未及舞动,仅一个“亮相”——眼神凝如寒星,身姿挺如青松,便已将全场目光牢牢攫住。

打斗的核心是“枪法”,而京剧的枪法从不追求写实,而是在程式化的动作中注入神韵,穆桂英的枪路既有大开大合的磅礴,又有灵巧迅捷的刁钻,与敌将对峙时,她常以“拨草寻蛇”式枪法横枪胸前,枪尖画圆,如毒蛇吐信,逼得对手步步后退;待对方露出破绽,她骤然变招“鹞子翻身”,身体侧转腾空,靠旗翻飞如蝶,同时梨花枪自下而上斜刺而出,枪缨在空中甩出一道银弧,台下观众总能在这刹那的静止中看清她枪尖所指的凌厉,若遇围攻,她便使出“车轮战”般的“缠枪”绝技:左拨右挡,前刺后挑,枪影密不透风,人却在枪林中穿梭游走,时而“鹞子钻天”跃过头顶劈来的大刀,时而“紫燕穿林”矮身躲过横扫的棍棒,脚下“踩步”“蹉步”变换如飞,靠旗随着步伐起伏,竟似长了眼睛般不与他人兵器缠绕。

京剧的打斗讲究“武戏文唱”,即便在最激烈的厮杀中,也藏着旦角的柔美与英气的平衡,穆桂英舞枪时,手腕的翻转轻巧而富有弹性,枪缨的抖动如柳絮纷飞,刚猛的招数被她演绎得既有千钧之力,又不失女性的灵动,与杨宗保初战时,两人枪来剑往,却不显杀气,反而带着几分英雄相惜的试探——穆桂英枪走“梨花点翠”,枪尖在对方眼前轻点三次,如蜻蜓点水;杨宗保以“拨云见日”格挡,两兵器相交,不闻金铁交鸣,只听一声清越的“铛”,引得台下叫好声如潮,待到阵前斩将,穆桂英的杀伐之气才陡然盛放:她将枪杆在台上一顿,一个“旋子”转体三百六十度,顺势将枪掷出,枪带着风声直贯敌将咽喉,待对方应声倒地,她稳稳接回长枪,顺势“背枪”而立,左手轻抚枪缨,嘴角微扬,眼神中既有胜利的傲然,又透着对沙场的从容。

这种打斗场景的魅力,在于京剧将“形”与“神”熔铸一体,舞台上的每一招一式,既是“打”,更是“戏”:锣鼓点的快慢,对应着情绪的起伏;动作的幅度,暗合着人物的性格;甚至靠旗的颤动、翎子的摇摆,都在无声中诉说着穆桂英“巾帼不让须眉”的豪情,当最后一个造型定格——穆桂英单脚踩住敌将的兵器,梨花枪斜指苍穹,帅盔上的红缨与背后的靠旗在风中猎猎作响,台下掌声雷动,那不仅是为武打技巧喝彩,更是为这位穆桂英英姿飒爽、气贯长虹的英雄气概所折服。

| 招式名称 | 动作特点 | 舞台配合元素 |

|---|---|---|

| 鹞子翻身 | 身体侧转腾空,靠旗翻飞,枪由下向上斜刺 | 锣鼓点“急急风”,灯光追光 |

| 拨草寻蛇 | 横枪胸前,枪尖画圆,步法沉稳 | 鼓点“长锤”,配以兵器碰撞音效 |

| 车轮缠枪 | 左拨右挡,前刺后挑,枪影密不透风 | 镲声间歇性敲击,脚步声放大 |

| 梨花点翠 | 枪尖在对方眼前轻点三次,手腕灵巧翻转 | 丝竹乐“小锣抽头”,节奏舒缓 |

| 旋子掷枪 | 旋子转体后掷枪,再稳稳接回 | 鼓点“九锤半”,灯光瞬间聚焦枪尖 |

FAQs

Q1:京剧中的武打场景和影视打斗有何不同?

A1:京剧武打强调“程式化”与“虚拟性”,动作有固定套路(如“起霸”“走边”),通过观众想象完成场景构建,如“趟马”靠鞭子动作和步伐表现骑马;影视打斗注重写实,借助镜头剪辑、特效等还原真实打斗,更强调视觉冲击,京剧武打的核心是“戏”,即通过动作塑造人物、推进剧情,而影视打斗更侧重“打”的感官刺激。

Q2:穆桂英作为女性角色,其打斗如何体现“刚柔并济”?

A2:穆桂英的打斗在刚猛中融入旦角的柔美:动作上,枪法既有“鹞子翻身”的凌厉,也有“梨花点翠”的轻巧;身段上,挺拔的英姿中藏着腰肢的柔韧;神态上,凌厉的眼神常与微抿的嘴角搭配,刚强中透着妩媚,这种“刚”是英雄的气概,“柔”是女性的特质,二者结合,塑造出既有飒爽英姿又不失妩媚的独特形象。