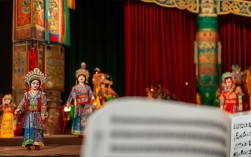

京剧《柳荫记》取材于民间传说“梁山伯与祝英台”,是传统爱情悲剧的经典剧目,以“十八相送”“楼台会”“哭坟化蝶”等情节闻名。“上写拜上”作为剧中重要的书信元素,不仅是情感传递的载体,更推动了剧情发展、塑造了人物性格,同时折射出传统书信文化的礼仪与情感表达方式,以下从剧情关联、文化内涵、艺术表现三方面展开分析,并结合京剧特色探讨其舞台呈现。

“上写拜上”在《柳荫记》中的剧情关联

“上写拜上”是旧时书信的常用格式,“上写”指书信开头的称谓与敬语,“拜上”则是结尾的谦辞,表示对收信者的尊敬,在《柳荫记》中,这一元素主要出现在“十八相送”后的书信往来环节,成为梁山伯与祝英台情感递进的关键线索。

剧情中,祝英台女扮男装与梁山伯同窗三年,临别时在长亭送行,以“比目鱼”“双飞燕”等意象暗示女儿身,并约定“七月七日我家来,我帮你做媒”,分别后,祝英台家中以“女儿之身,须字人家”为由,将她许配马家,她焦急等待梁山伯来访,却因路途遥远、山洪阻隔,书信成为两人唯一的沟通方式,祝英台的书信以“梁兄台览:小弟祝英台拜上”开头,内容含蓄而急切:“自去春别后,时刻念君,家中严命,已允字马家,然此生非梁兄不嫁,望兄速来,或可挽回,若迟,则……”信未写完,却已透出绝望;而梁山伯收信后,虽日夜兼程赶往祝家庄,却因“来迟一步”,祝英台已被迫订亲,最终酿成“楼台会”的悲情一幕,以及“哭坟化蝶”的永恒结局。

可见,“上写拜上”的书信格式,不仅是剧情的“催化剂”,更通过“未寄达的急切”与“已读的迟滞”,强化了命运的无奈感——书信本为传递希望,却因时局与礼教,成为悲剧的见证者。

“上写拜上”的文化内涵:传统书信礼仪与情感表达

“上写拜上”的背后,是传统书信文化的深厚积淀,在古代,书信是“发乎情,止乎礼”的情感载体,格式严谨,称谓、敬语、谦辞的使用,体现了社会伦理与人际秩序。《柳荫记》中,祝英台的书信以“梁兄台览”开篇,“台”字是对同辈的尊称,体现她对梁山伯的敬重;“小弟祝英台”则延续了她女扮男装的伪装,称谓中的性别错位,暗藏了她对身份的掩饰与对情感的试探;拜上”二字,既是谦辞,也隐含“恳请收信者体察心意”的期待。

上,祝英台未直接言明“女儿身”与“爱慕之情”,而是用“红罗帐”“鸳鸯枕”“九妹”等意象暗示,这种“言在此而意在彼”的表达,符合封建礼教下“女子无才便是德”的束缚,也展现了文人式的含蓄,而梁山伯读信时的反应——“贤弟此信,何意‘红罗帐’‘鸳鸯枕’?莫非家有九妹,欲为我做媒?”则体现了他憨直的性格,以及男女接触有限导致的“情窦开得晚”,这种“暗示”与“不解”的错位,正是悲剧的文化根源:即便有书信传递,封建礼教仍如无形的墙,阻隔了两人的心意相通。

“上写拜上”还体现了传统书信的“仪式感”,在剧中,祝英台写信时需净手、研墨,对烛焚香,这一系列动作通过京剧的“虚拟表演”呈现,不仅展现了角色的郑重,也让观众感受到书信的“重量”——在交通不便的古代,一封信可能承载着一生一世的期盼。

“上写拜上”的艺术表现:京剧舞台上的书信演绎

京剧作为“以歌舞演故事”的综合艺术,将“上写拜上”的书信元素转化为独特的舞台语言,通过唱、念、做、表,让静态的书信“活”了起来。

念白:称谓中的情感密码

书信的称谓与结尾,通过演员的念白传递情感,祝英台念“梁兄台览:小弟祝英台拜上”时,语气轻快中带着羞涩,“台览”二字咬字清晰,体现对同窗的尊重;而“拜上”二字尾音略拖,隐含一丝不易察觉的期待,梁山伯读信时,则用中正平和的“小生念白”,读到“红罗帐”“鸳鸯枕”时,眉头微蹙,语气困惑,憨直之态跃然台上,这种称谓念白的差异,既符合人物身份,也暗示了情感的“不对等”——祝英台已情根深种,梁山伯却浑然不觉。

唱腔:书信内容的情感外化

书信中的关键意象,通过唱腔放大情感张力,如祝英台写信时,接唱西皮流水段:“提笔写信泪满腮,梁兄啊!你可知英台女裙钗?红罗帐里鸳鸯梦,鸳鸯枕上盼君来。”这里的“泪满腮”用拖腔表现,“梁兄啊”三字转散板,声腔由激昂转为婉转,将压抑的爱意与焦急倾泻而出;而梁山伯读信后,接唱二黄导板:“贤弟书信如雷震,转二黄原板:“莫非他九妹有风情?”唱腔由高亢转为低沉,表现他从困惑到恍然的情感转变,也为后续的“访祝”与“病逝”埋下伏笔。

身段:书信传递的戏剧动作

书信的“递”与“接”,通过身段设计强化戏剧冲突,在“十八相送”后,祝英台派丫鬟送信,演员以“云手”转身,双手将信轻轻托起,眼神凝望远方,动作轻柔却透着急切;梁山伯接信时,先是一愣,再双手接过,信纸在手中微微颤抖,眼神从疑惑转为坚定,这一系列“颤指”“抖袖”等身段,将“信”这一道具转化为情感的“引爆点”,而在“楼台会”中,祝英台再次拿出书信,却已物是人非,她将信纸攥在手中,慢慢撕碎,用“摔袖”“跪步”等动作,表现绝望与悲愤,让书信成为“物是人非”的象征。

以下为剧中书信关键情节的京剧表现手法梳理:

| 场景 | 书写者 | 收信者 | 情感基调 | 京剧呈现方式 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 十八相送后分别 | 祝英台 | 梁山伯 | 暗示女儿身,约访祝家庄 | 含蓄、急切、期待 | 青衣念白“梁兄台览”,西皮流水唱段“提笔写信泪满腮” |

| 梁山伯读信 | 梁山伯 | 解读“九妹”暗示,决定访祝 | 困惑、恍然、坚定 | 小生念白“贤弟书信如雷震”,二黄原板“莫非他九妹有风情” | |

| 楼台会 | 祝英台 | 梁山伯 | 信物已毁,诉说被迫订亲之苦 | 绝望、悲愤、无奈 | 撕信纸(虚拟动作),跪步、摔袖,二黄慢板“梁兄你难上九重天” |

“上写拜上”在《柳荫记》中,不仅是书信格式的符号,更是情感的载体、文化的镜像与戏剧的引擎,它通过严谨的礼仪称谓、含蓄的内容表达,折射出传统书信文化的“礼”与“情”;又通过京剧的唱、念、做、表,让静态的文字转化为动态的情感冲击,成为连接人物命运、推动悲剧发展的关键,从“草桥结拜”的纯真,到“十八相送”的暗示,再到“楼台会”的撕信,“上写拜上”的书信始终贯穿其中,见证了梁山伯与祝英台“生不同衾死同穴”的爱情,也让我们在京剧的艺术之美中,感受到传统文化的厚重与永恒。

相关问答FAQs

Q1:《柳荫记》中“上写拜上”的书信格式,与传统书信文化中的“敬语谦辞”有何关联?

A1:“上写拜上”是传统书信中“敬语谦辞”的典型体现。“上写”指书信开头的称谓,如“梁兄台览”中的“台”字,是对同辈男性的尊称,体现祝英台对梁山伯的敬重;“拜上”则是结尾的谦辞,表示“写信人恭敬地禀告”,符合古代书信“卑己尊人”的礼仪,这种格式不仅是对收信者的尊重,也反映了封建社会“长幼有序、尊卑分明”的伦理秩序,在《柳荫记》中,祝英台以“小弟”自称,延续女扮男装的伪装,称谓中的性别错位,暗藏了她对身份的掩饰与对情感的试探,使书信格式成为人物性格与命运的双重隐喻。

Q2:梁山伯收到祝英台的书信后,为何未能及时理解其“女儿身”的暗示?这反映了怎样的社会文化背景?

A2:梁山伯未能及时理解祝英台的暗示,主要源于三方面原因:一是性格因素,他憨厚耿直,专注于同窗情谊,对“儿女情长”的敏感度不足;二是认知局限,古代男女授受不亲,他从未接触过女性对爱情的含蓄表达,对“红罗帐”“鸳鸯枕”“九妹”等意象的理解停留在“做媒”层面;三是社会文化背景,封建礼教强调“女子无才便是德”,女性即便有才情,也需以“守礼”为前提,祝英台的暗示已突破常规,而梁山伯作为深受礼教影响的文人,自然难以“解码”,这种“暗示”与“不解”的错位,本质是封建礼教对人性与情感的压抑,也是《柳荫记》悲剧的核心根源。