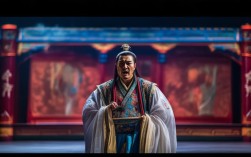

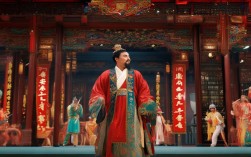

京剧艺术作为中国国粹,以其独特的程式化表演、丰富的唱腔和深刻的人物塑造,承载着中华传统文化的精髓,在众多经典剧目中,《二进宫》作为“三斩三奏”系列的重要一折,以其紧张激烈的戏剧冲突和鲜明的人物形象深入人心,而剧中徐延昭“三叩首”的情节,更是成为刻画人物忠义品格、展现京剧表演艺术张力的经典片段。

徐延昭是明代开国元勋徐达的后裔,剧中官居太师,镇守边关,人称“铜锤国公”,他性格刚正不阿、忠心耿耿,是皇室正统的坚定捍卫者。《二进宫》的故事背景设定在明穆宗驾崩后,太子年幼,李艳妃垂帘听政,其父李良趁机专权,企图篡位,徐延昭与兵部侍郎杨波二次进宫,苦劝李艳妃识破李良阴谋,保住太子江山,在这一过程中,徐延昭的“三叩首”不仅是君臣之礼的体现,更是其忠义之心、赤子之情的集中爆发,通过层次分明的动作、唱腔与情感,将人物内心世界展现得淋漓尽致。

“三叩首”的情节脉络与情感递进

“三叩首”并非孤立的动作,而是随着剧情推进、人物情感变化而层层深入的三次叩拜,每一次叩首都有其特定的情境、动作细节与情感内涵,形成“庄重—悲愤—恳切”的情感递进曲线。

第一次叩首:礼节之拜,忠心初显

剧情初始,徐延昭与杨波二次进宫,李艳妃虽心怀犹豫,但仍以礼相待,徐延昭见驾时,双手捧笏,躬身行礼,第一次叩首动作沉稳庄重,节奏舒缓,此时的叩首更多是君臣之礼的体现,动作幅度适中,头部微低,眼神平视前方,既有对皇权的尊重,也暗含对国家安危的忧虑,此时的唱腔平和而坚定,如“龙国太娘娘待老臣恩重如山,老徐延昭怎敢忘圣上恩宽”,既表达了对李艳妃的感激,也 subtly 提醒其不忘先帝托付,这一叩首中,徐延昭的忠心初显,但尚未达到情感的高潮,更多的是一种“尽忠职守”的理性表达。

第二次叩首:悲愤之拜,以死相谏

随着李艳妃被李良谗言所惑,拒绝听取徐延昭的劝谏,甚至怀疑其忠心,剧情陷入紧张,徐延昭见李艳妃执迷不悟,国家危在旦夕,情绪从忧虑转为悲愤,第二次叩首的动作幅度明显增大,速度加快,不再是简单的躬身,而是双膝跪地,上身前倾,额头触地时沉重有力,甚至伴随微微颤抖,此时的眼神从平视转为凝视李艳妃,既有对昏聩的痛心,也有对奸臣的愤怒,唱腔也随之激昂,加入“哭头”与高腔,如“老徐延昭在宫院泪流满面,叫一声小千岁爷细听臣言:你的父李良贼篡位谋权,眼看那锦绣江山付与他人间!”唱词中直指李良罪行,情感喷薄而出,这一叩首不再是礼节,而是“以死相谏”的决心,是忠臣在君王昏聩时的悲壮呐喊,将戏剧冲突推向高潮。

第三次叩首:恳切之拜,感化君心

在徐延昭悲愤陈词后,杨波加入劝谏,二人以“保幼主、护江山”的共同信念打动李艳妃,此时李艳妃态度有所松动,徐延昭见局势有望,情绪从悲愤转为恳切,第三次叩首的动作更加沉稳,带着一丝释然与期盼,起身时缓慢而坚定,眼神中流露出对李艳妃的信任与对未来的信心,唱腔转为舒缓而坚定,如“保太子登龙位万民称颂,老徐延昭纵然死也甘心情愿”,既有对未来的期许,也有“虽死犹生”的忠义,这一叩首是情感的升华,从“以死相谏”到“感化君心”,体现了徐延昭“以忠义动人心”的智慧,也展现了京剧“以情动人”的艺术魅力。

“三叩首”的艺术表现与程式化特征

京剧作为程式化艺术,“三叩首”的动作并非随意为之,而是通过“四功五法”(唱、念、做、打,手、眼、身、法、步)的精妙结合,将人物情感与舞台表演融为一体,形成独特的艺术感染力。

动作设计的层次感

“三叩首”的动作设计严格遵循情感递进:第一次“缓叩”,突出“礼”;第二次“急叩”,突出“愤”;第三次“稳叩”,突出“诚”,在具体身段上,徐延昭作为铜锤花脸,动作注重“稳、准、沉”,第一次叩首时双手捧笏,背部挺直,体现“国公”的威严;第二次叩首时,单腿跪地,左手按地,右手指向李良,动作幅度大,凸显“悲愤”;第三次叩首时,双手拱起,身体微侧,眼神柔和,体现“恳切”,这种层次分明的动作设计,让观众直观感受到人物内心的变化。

唱腔与锣鼓的烘托

徐延昭的唱腔属“铜锤花脸”,以“唱功”为主,声音浑厚高亢,富有穿透力。“三叩首”对应的唱腔各具特色:第一次唱腔平稳,多用“平腔”,配合舒缓的锣鼓点(如“慢长锤”),营造庄重氛围;第二次唱腔加入“哭头”与“高腔”,锣鼓点转为“急急风”,节奏加快,烘托悲愤情绪;第三次唱腔转为“垛板”,节奏沉稳,配合“抽头”锣鼓,突出坚定与恳切,唱腔与锣鼓的配合,使“三叩首”的情感表达更具张力,形成“声情并茂”的艺术效果。

眼神与细节的刻画

京剧表演中,“眼为心之苗”,徐延昭的眼神变化是“三叩首”情感表达的关键,第一次叩首时,眼神平视而专注,体现“清醒”;第二次叩首时,眼神凝视李艳妃,眼眶微红,含泪而视,体现“痛心”;第三次叩首时,眼神转向杨波,再望向李艳妃,流露出“信任”与“期盼”,细节如叩首时胡须的微微颤抖、双手的力度变化,都增强了人物的真实感,让观众感受到徐延昭内心的复杂情感。

“三叩首”的文化内涵与艺术价值

“三叩首”不仅是《二进宫》中的经典情节,更是京剧艺术中“以形传神”“以情动人”的典范,其文化内涵与艺术价值体现在多个层面。

忠义文化的舞台呈现

徐延昭的“三叩首”集中体现了中国传统文化中的“忠义”精神,他面对昏聩的君王、专权的奸臣,始终以国家利益为重,以“保幼主、护江山”为己任,这种“鞠躬尽瘁,死而后已”的忠义品格,通过“三叩首”的表演得以升华,在京剧艺术中,忠臣形象往往是“正面角色”的核心,徐延昭的“三叩首”让观众在欣赏艺术的同时,也感受到传统文化的精神力量。

程式化表演的典范

京剧的程式化表演并非僵化的“套路”,而是对生活动作的提炼与美化。“三叩首”的动作设计,将生活中的“叩拜”转化为具有节奏感、情感表达的艺术动作,体现了京剧“源于生活,高于生活”的艺术原则,这种程式化表演既规范了演员的表演,也为观众提供了“审美期待”,让“三叩首”成为观众心中“忠臣”形象的标志性符号。

流派传承与创新的空间

“三叩首”作为经典片段,不同流派的演员在演绎时会融入自己的理解,形成独特的风格,如裘派花脸(裘盛戎)注重“唱腔的浑厚与情感的深沉”,表演“三叩首”时动作沉稳,唱腔充满力量;而金派花脸(金少山)则更强调“气势的磅礴”,动作幅度更大,唱腔高亢激昂,这种流派差异既保留了“三叩首”的核心精神,又为艺术创新提供了空间,体现了京剧艺术的包容性与生命力。

“三叩首”情节细节对比表

| 叩首次数 | 情境背景 | 动作特点 | 唱腔/念白特点 | 情感层次 | 舞台效果(音乐/身段) |

|---|---|---|---|---|---|

| 第一次 | 初次进宫劝谏 | 双手捧笏,缓叩,背部挺直 | 平稳平和,多用“平腔” | 忠心、庄重 | 慢长锤锣鼓,身段端庄 |

| 第二次 | 李艳妃拒听劝谏 | 急叩,单腿跪地,手指李良 | 加入“哭头”,高亢激昂 | 悲愤、痛心 | 急急风锣鼓,身段幅度大 |

| 第三次 | 李艳妃态度松动 | 稳叩,双手拱起,眼神柔和 | 舒缓坚定,多用“垛板” | 恳切、期盼 | 抽头锣鼓,身段沉稳有力 |

相关问答FAQs

Q1:徐延昭“三叩首”在京剧表演中如何体现“铜锤花脸”的行当特征?

A1:铜锤花脸是京剧净行的重要分支,以“唱功”为主,性格多为刚正、忠厚、勇猛,表演注重“稳、准、沉”,徐延昭的“三叩首”充分体现了这些特征:一是唱腔上,运用“脑后音”“擞音”等技巧,声音浑厚高亢,如第二次叩首时的“哭头”,既有爆发力又含悲情;二是动作上,身段扎实,叩首时膝盖弯曲有力,背部挺直,体现“国公”的威严;三是性格上,通过“三叩首”的情感递进,塑造了“外刚内柔”“忠心耿耿”的忠臣形象,符合铜锤花脸“重唱功、塑忠臣”的行当定位。

Q2:《二进宫》中徐延昭与杨波的互动,如何强化了“三叩首”的戏剧效果?

A2:徐延昭与杨波的互动是《二进宫》的重要线索,二人一“老”一“少”、一“稳”一“激”,性格互补,共同推动了“三叩首”的戏剧发展,第一次叩首时,杨波尚未开口,徐延昭以沉稳的劝谏奠定基调;第二次叩首时,李艳妃拒听,杨波加入激昂的陈词,与徐延昭的悲愤形成呼应,增强了“忠臣合力”的张力;第三次叩首时,二人共同展望未来,杨波的“少壮派”激情与徐延昭的“老忠臣”恳切交织,使“三叩首”从个人忠心升华为群体忠义,既强化了戏剧冲突,也深化了“保江山”的主题,让观众感受到“忠义力量”的感召。