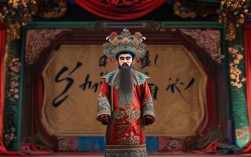

京剧作为国粹,其剧目浩如烟海,其中以列国历史为背景的“列国戏”尤具分量,这类剧目以春秋战国、三国等时期的权谋纷争、英雄壮举为核心,而“干戈”武戏与“厚曲谱”音乐体系,则是列国戏最具辨识度的艺术标识,共同构筑了京剧舞台上的金戈铁马与慷慨悲歌。

列国戏的题材多取材于《左传》《战国策》《三国演义》等史籍与文学经典,如《伍子胥》《卧薪尝胆》《长坂坡》《群英会》《定军山》等,这些剧目将复杂的历史脉络浓缩为跌宕的戏剧冲突:伍子胥鞭尸楚王的复仇之志,赵云长坂坡单骑救主的忠勇绝伦,诸葛亮借东风的智谋百出……人物命运的起伏与家国兴衰的宏大叙事交织,为“干戈”武戏提供了天然的舞台,所谓“干戈”,并非简单的武打堆砌,而是京剧“武戏文唱”美学的集中体现——武将的“起霸”(登场的整身套式)、“走边”(夜行潜身段)、“开打”(武打套路)等程式化动作,均需严格遵循“唱念做打”的规范,长坂坡》中赵云的“十趟枪”,每一趟枪的招式、步法、眼神都对应着不同的战场情境,从“探营”的警觉到“救主”的激越,通过“云手”“踢腿”“翻身”等动作的衔接,将武艺的高超与内心的焦灼融为一体,台下观众能从“哇呀呀”的炸音与急促的锣鼓中,感受到千军万马的压迫感。

而支撑这些“干戈”场景的,是底蕴深厚的“曲谱”体系,京剧音乐以西皮、二黄为两大主干,辅以反西皮、反二黄等腔调,形成“板式变化体”结构,不同情绪对应不同板式:西皮流水表现激昂,二黄慢板抒发悲怆,反西皮散板则用于哀伤,列国戏中,人物唱腔的设计常与身份、性格深度绑定——如《伍子胥》中伍子胥的“吹腔”,借鉴昆曲的婉转细腻,唱出“一事无成两鬓斑”的悲愤;而《定军山》中黄忠的“二黄导板”“原板”,唱腔高亢苍劲,配合“撩髯”“提甲”等动作,将老将的豪迈与自信展现得淋漓尽致,锣鼓经作为京剧的“骨骼”,在列国戏中更是不可或缺:“急急风”用于战场冲锋的紧张节奏,“四击头”配合武将亮相的威武,“长锤”则衔接对话与动作的转换,如《群英会》中周瑜与诸葛亮对峙时,锣鼓的疏密变化暗藏机锋,既推动剧情发展,又暗示人物间的权力博弈。

“干戈”与“曲谱”的融合,还体现在“武戏配乐”的精妙设计上,武打场面并非全程喧嚣,而是根据剧情需要调整音乐节奏:如《卧薪尝胆》中越国士兵的“群打”,以“快长锤”配合整齐的步伐,展现训练有素的军队风貌;而《霸王别姬》中项羽的“剑舞”,则以“夜深沉》的曲牌为背景,京胡的幽咽与鼓点的沉重交织,将英雄末路的悲怆渲染到极致,这种“武戏文唱,文戏武唱”的辩证思维,正是京剧艺术的精髓——通过程式化的“干戈”与体系化的“曲谱”,将历史事件转化为具有审美价值的舞台符号,让观众在视听享受中感受传统文化的精神力量。

随着现代科技的发展与年轻观众审美的变化,列国戏的传承也面临新的挑战:如何让“干戈”程式不被简化,如何让“厚曲谱”不被误读,成为京剧人思考的课题,但无论如何,那些镌刻在曲谱中的旋律、流淌在舞台上的身段,始终是京剧艺术最珍贵的遗产,提醒着我们:金戈铁马虽远,慷慨悲歌永存。

FAQs

Q1:京剧列国戏中的“干戈”为何如此讲究程式化?

A1:京剧程式化源于传统戏曲“虚实相生”的美学追求。“干戈”的程式(如“起霸”“走边”)是对古代战争生活的提炼与美化,通过固定的动作套路,既规范了表演标准,又为演员提供了二度创作的空间,起霸”中的“提甲”“整冠”,虽为虚拟动作,但能直观展现武将的威严与战前状态,观众无需布景,即可通过程式联想出“即将出征”的场景,这种“以形写神”的方式,正是京剧艺术的独特魅力。

Q2:现代京剧如何保留列国戏“厚曲谱”的原汁原味?

A2:现代京剧对“厚曲谱”的传承主要从三方面入手:一是“原汁原味”的复排,邀请老艺术家口传心授,确保板式、唱腔、锣鼓经的准确性,如国家京剧院复排的《伍子胥》,严格遵循“杨派”(杨宝森)的唱腔特点;二是“创造性转化”,在保留核心曲谱的基础上,融入现代配器手法(如交响乐伴奏),增强音乐的表现力,但需注意“京味”不能丢失;三是“数字化保存”,通过音频、视频建档,将濒临失传的曲谱记录下来,同时借助新媒体平台普及曲谱知识,让更多年轻人了解京剧音乐的博大精深。