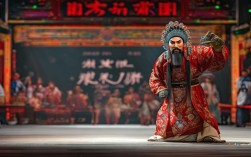

河南豫剧《五凤岭》作为传统经典剧目,其伴奏艺术是豫剧音乐的重要组成部分,被誉为“半台戏”,该剧以民间传说为背景,讲述了英雄人物在五凤岭的传奇故事,剧情跌宕起伏,人物情感丰富,伴奏音乐需紧密配合剧情发展,通过乐器的组合与技巧的运用,展现豫剧高亢激昂、细腻婉转的独特魅力。

豫剧伴奏以“文武场”为基础,文场以弦乐为主,武场以打击乐为主,两者相辅相成。《五凤岭》的伴奏中,文场以板胡为核心主奏乐器,辅以二胡、笙、笛子等,负责托腔保调、渲染情绪;武场则以板鼓为指挥,搭配大锣、小锣、梆子、铙钹等,控制节奏、烘托气氛,板胡作为豫剧伴奏的“灵魂”,其音色高亢明亮,穿透力强,既能表现英雄豪迈的气概,也能刻画儿女情长的细腻,在剧中主角“挂帅出征”的经典唱段中,板胡以快速的运弓和滑音技巧,配合激昂的旋律,展现出战场上的紧张与豪情;而在“夫妻对唱”的抒情段落中,板胡则转为柔和的揉弦和长音,与唱腔相融,传递出深情款款的情绪。

弦乐组的配合同样至关重要,二胡常以中音声部填充和声,使旋律更加饱满;笙的加入则为伴奏增添民族韵味,其和声效果能丰富音响层次,尤其在表现“庙堂议事”或“田园风光”等场景时,笙的悠扬音色与板胡的主旋律交织,营造出庄重或恬静的氛围,笛子则在部分唱段中替代板胡担任主奏,其清脆明亮的音色更适合表现轻快或诙谐的情节,如剧中“小乔巡山”的桥段,笛子跳跃的旋律与轻快的打击乐节奏相配合,生动展现出少女的活泼灵动。

打击乐在《五凤岭》中的作用更是不可替代,板鼓作为乐队的“指挥”,通过鼓点的疏密变化控制唱腔的节奏与速度,如“慢板”唱段中,板鼓以稳重的“单楗击”引导旋律舒展;“快板”则用“双楗击”推动节奏紧凑,形成强烈的戏剧张力,大锣与小锣的搭配则强化了情绪的对比:大锣浑厚响亮,多用于战争、升堂等宏大场景,如“两军对垒”时,大锣的“一击”配合演员的亮相,气势磅礴;小锣清脆悦耳,常用于喜剧或日常情节,如“书生赶考”中,小锣的“轻击”增添了几分诙谐,梆子作为豫剧的“节拍器”,以规律的“哒哒”声奠定唱腔的基本节奏,是板式变化的基础,无论是“二八板”的稳健,还是“流水板”的流畅,都离不开梆子的精准把控。

在《五凤岭》的伴奏中,乐手们还需根据剧情发展和人物情感灵活运用技巧,在“哭坟”的悲情段落中,板胡采用“压揉”技法,模仿人声的哽咽,二则以“颤弓”表现呜咽感,打击乐则以“闷击”大锣,营造出悲凉压抑的氛围;而在“大获全胜”的结尾处,乐队全体齐奏,板胡高亢、唢呐嘹亮、打击震天,将情绪推向高潮,展现胜利的喜悦,这种“以乐传情、以声塑人”的伴奏艺术,使《五凤岭》的舞台表现更具感染力,也让观众深刻感受到豫剧音乐的独特魅力。

| 乐器名称 | 形制特点 | 在《五凤岭》中的运用场景 |

|---|---|---|

| 板胡 | 木制琴筒,蟒皮琴膜,定弦do-sol | 主奏唱腔旋律,武戏表现豪迈,文戏刻画细腻 |

| 二胡 | 竹制琴筒,蟒皮琴膜,定弦sol-re | 辅助和声,抒情段落表现柔美情感 |

| 唢呐 | 木制杆,铜制碗,音色高亢 | 英雄出征、悲愤激昂等宏大场景 |

| 板鼓 | 木制,蒙牛皮,鼓面直径约25cm | 指挥乐队节奏,控制快慢板转换 |

| 梆子 | 硬木制成,长约20cm | 控制节拍,奠定唱腔节奏基础 |

相关问答FAQs

问:《五凤岭》伴奏中,板胡为何能成为核心主奏乐器?

答:板胡的音色高亢明亮、穿透力强,与豫剧唱腔“吐字清晰、行腔酣畅”的特点高度契合,其琴杆较短,按弦灵活,能快速表现旋律的起伏变化,尤其擅长刻画豫剧特有的“豫东调”高亢激昂和“豫西调”委婉悲情的风格,在《五凤岭》中,无论是英雄出征的豪迈还是儿女情长的细腻,板胡都能通过运弓力度、揉弦幅度等技巧精准传递情绪,成为连接唱腔与乐队的“桥梁”。

问:豫剧伴奏中的“紧拉慢唱”在《五凤岭》中如何体现?

答:“紧拉慢唱”是豫剧伴奏的经典技巧,指伴奏节奏加快而唱腔速度放慢,形成“紧打慢唱”的对比效果。《五凤岭》中,在表现人物内心矛盾或悲痛欲绝时常用此手法,如主角得知亲人牺牲后的唱段:板鼓以“急急风”的密集节奏推动,二胡、板胡快速演奏过门旋律,而唱腔则用“慢板”一字一顿,拖长音节,通过伴奏的“紧”与唱腔的“慢”对比,强化人物内心的痛苦与挣扎,增强戏剧感染力。