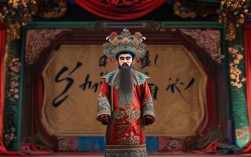

唐喜成作为豫剧唐派艺术的创始人,以其独特的“红脸”行当表演风格在豫剧界享有盛誉,而《对花枪》作为其代表作之一,不仅展现了豫剧文武兼备的艺术特色,更通过跌宕起伏的剧情和鲜明的人物塑造,成为传统戏曲舞台上的经典之作,这部作品以隋唐时期的历史为背景,讲述了罗艺与姜桂枝因“对花枪”结缘,历经分离、相认、团圆的悲欢故事,其中既有金戈铁马的武戏场面,也有缠绵悱恻的文戏情感,而唐喜成通过精湛的唱念做打,将罗艺这一角色的豪迈、深情与矛盾刻画得入木三分,为观众留下了难以磨灭的艺术印象。

《对花枪》的剧情围绕“花枪”这一核心道具展开,串联起人物命运的起伏,故事始于隋朝末年,少年罗艺进京赶考途中,与女将姜桂枝不打不相识,二人以花枪比武,罗艺败于姜桂枝手下,二人情投意合,结为夫妻,罗艺因故离家,姜桂枝已身怀六甲,罗艺却不知情,多年后,罗艺已成为瓦岗寨大将,娶了秦氏为妻,生下罗成;姜桂枝则独自抚养儿子罗松成人,直至罗艺与姜桂枝在战场重逢,通过“对花枪”的方式相认,最终一家团圆,剧情中,“对花枪”不仅是武艺较量的高潮,更是情感宣泄的节点——姜桂枝以花枪质问罗艺的负心,罗艺则以花枪诉说多年的愧疚,一枪一式间,既有武戏的凌厉,又有文戏的深情,展现了豫剧“文武带打”的独特魅力。

在艺术特色上,《对花枪》充分体现了豫剧“唱、念、做、打”的融合之美,而唐喜成的表演更是为剧目注入了灵魂,唐喜成创立的“唐派”红脸艺术,以“脑后音”和“夹本腔”相结合的唱腔特色著称,嗓音高亢激越又不失圆润,情感表达饱满细腻,在《对花枪》中,他饰演的罗艺既有武将的英武豪迈,又有丈夫的深情与愧疚,尤其在“劝夫”“对枪”等核心场次中,通过唱腔的起伏变化,将人物内心的矛盾展现得淋漓尽致,在“母子相认”一场中,罗艺面对姜桂枝的质问,唱段从低沉的“二八板”逐渐转向激昂的“快二八”,既有对过往的悔恨,又有对重逢的激动,唐喜成通过“脑后音”的运用,使唱腔穿透力极强,台下观众无不为之动容,在表演上,他身段稳健,武打干净利落,无论是花枪的“刺、挑、扫、劈”,还是眼神的“喜、怒、哀、惧”,都精准传递了人物性格,使罗艺这一形象既有历史人物的厚重感,又有艺术形象的鲜活度。

为了更清晰地展现《对花枪》的艺术亮点,以下通过表格梳理其核心唱段与表演特色:

| 唱段/情节 | 板式 | 情感基调 | 表演特点 | 艺术效果 |

|---|---|---|---|---|

| 罗艺初遇姜桂枝 | 【流水板】 | 英姿飒爽、一见倾心 | 身段矫健,眼神灵动 | 展现少年罗艺的武艺与朝气 |

| 姜桂枝质问负心 | 【二八板】 | 悲愤、委屈 | 唱腔低沉,身段颤抖 | 揭示姜桂枝多年的辛酸与怨愤 |

| 罗艺劝夫认母 | 【慢板转快二八】 | 深情、愧疚 | 脑后音运用,表情恳切 | 体现罗艺的悔恨与团圆的渴望 |

| 对花枪高潮 | 【快板】 | 激烈、深情并存 | 花枪配合默契,眼神交流 | 武戏与文戏融合,情感达到顶点 |

唐喜成在《对花枪》中的贡献,不仅在于其个人表演的精湛,更在于他对剧目整体艺术性的提升,他在传统剧本的基础上,对唱腔和表演进行了多次打磨,比如将原有的“西府调”与“豫东调”相结合,创造出更适合罗艺性格的新唱腔;在武打设计上,他吸收了武术的“枪法套路”,使“对花枪”的场面更具观赏性和真实性,他还注重人物心理的深度挖掘,通过细节处理(如罗艺见到姜桂枝时手部的细微颤抖)强化了角色的复杂性,使罗艺不再是简单的“负心汉”形象,而是一个有血有肉、在时代与情感中挣扎的立体人物,这种对艺术精益求精的态度,不仅成就了《对花枪》的经典地位,也为豫剧表演艺术的发展提供了宝贵经验。

作为豫剧传统剧目的代表,《对花枪》历经数十年舞台检验,至今仍深受观众喜爱,这离不开唐喜成及其艺术团队的不懈努力,唐喜成通过《对花枪》等剧目,将豫剧红脸艺术推向新的高度,其“声情并茂、形神兼备”的表演理念,影响了数代豫剧演员,年轻演员在演绎《对花枪》时,仍需借鉴唐喜成的表演精髓,在继承中创新,让这部经典剧目在新时代焕发生机。《对花枪》所蕴含的“忠孝节义”等传统价值观,也通过艺术的形式得以传承,让观众在欣赏戏曲的同时,感受到中华优秀传统文化的魅力。

相关问答FAQs

Q1:唐喜成在《对花枪》中塑造的罗艺与其他演员的罗艺有何不同?

A1:唐喜成塑造的罗艺最具“唐派”特色,其核心差异在于唱腔与人物心理的深度刻画,他独创的“脑后音”唱法,使罗艺的唱段既有武将的雄浑气势,又有文人的细腻情感,尤其在表现罗艺的愧疚与深情时,通过“夹本腔”与“脑后音”的转换,将人物内心的矛盾层次分明地展现出来,他注重表演的“生活化”,如罗艺与姜桂枝相认时的眼神躲闪、手势迟疑等细节,打破了传统红脸脸谱化的表演模式,使罗艺更贴近真实人性,相比其他演员,唐喜成的罗艺更强调“情”与“理”的平衡,既有对家族责任的担当,也有对个人情感的真诚忏悔,人物形象更加丰满立体。

Q2:《对花枪》中的“对花枪”情节为何能成为经典?其艺术价值体现在哪里?

A2:“对花枪”之所以成为经典,首先在于其“武戏文唱”的独特设计,它不仅是武艺较量的场面,更是人物情感交锋的载体——姜桂枝的花枪中带着对罗艺的质问,罗艺的招式里藏着对往昔的怀念,一招一式皆有情感内涵,唐喜成与姜桂枝扮演者(如桑振君等)的配合默契,将枪法与身段、唱腔完美融合,既有视觉冲击力,又有听觉感染力,艺术价值上,“对花枪”体现了豫剧“文武兼备”的美学追求,通过武打形式推动剧情发展,深化人物关系,同时展现了传统戏曲“以技载情”的艺术理念,这一情节也成为豫剧武戏与文戏结合的典范,为后世戏曲创作提供了借鉴。