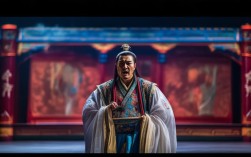

京剧写真艺术照,是将中国传统京剧艺术与现代摄影技术相融合的一种创新表达形式,它以京剧的行当、脸谱、服饰、身段为核心元素,通过镜头语言捕捉角色的神韵与故事性,让古典戏曲之美在当代视觉艺术中焕发新生,这种拍摄不仅是对个人形象的塑造,更是对京剧文化的沉浸式体验与传承,无论是京剧爱好者、传统文化追寻者,还是希望突破常规写真风格的拍摄者,都能在其中找到独特的艺术价值与情感共鸣。

拍摄前的精心筹备:从“角色”到“呈现”的深度打磨

京剧写真艺术照的拍摄,远不止简单的换装与摆拍,而是需要从文化理解、角色定位到细节准备的全方位筹备。

选角与角色定位是首要环节,京剧分为生、旦、净、丑四大行当,每个行当下又有细分角色,如生角的儒雅老生、英武武生,旦角的端庄青衣、俏皮花旦,净角的刚猛铜锤、诙谐架子花,丑角的滑稽文丑、武丑,拍摄前需根据自身气质与偏好选择行当:若偏爱沉稳大气,可选老生,手持马鞭、身着蟒袍,展现“帝王将相”的威仪;若追求灵动妩媚,花旦无疑是首选,搭配彩裙、手绢,演绎“大家闺秀”或“小家碧玉”的娇俏,选角时不必拘泥于性别,近年来“反串拍摄”也成为流行,男性尝试旦角的柔美,女性演绎生角的刚毅,更能碰撞出独特的艺术张力。

服装与道具的准备直接关系到还原度,京剧服饰讲究“宁穿破,不穿错”,不同角色对应特定服饰:帝王穿黄色蟒袍,绣龙纹;皇后穿凤帔,配头面;武将扎靠旗,插雉翎;文官穿官衣,系玉带,道具则需与身份匹配,老生持拂尘、策竹马,青衣执折扇、提花篮,花脸持大刀、握铜锤,拍摄前需与服装租赁方确认服饰的完整性(如刺绣是否清晰、水袖有无破损),提前试穿调整尺寸,避免因服装不合身影响拍摄效果,道具的使用需提前练习,如水袖的“甩、挑、扬”等基本动作,能让画面更具京剧韵律感。

化妆与造型设计是京剧写真的灵魂所在,京剧化妆分为“俊扮”与“脸谱”,生旦角色需“俊扮”:旦角需贴片子(将头发分成薄片贴于脸颊,修饰脸型)、梳大头(假发髻)、戴头面(点翠、银丝等制成的首饰),眼妆强调“丹凤眼”,眉形纤细上扬;生角需勾画“老眉”(苍劲的眉形)、贴“髯口”(胡须,如黑满、黪三),通过油彩塑造人物的年龄感与性格,净角与丑角则需“勾脸谱”:净角脸谱色彩鲜明,如红脸关公代表忠义,黑脸包公象征刚直,蓝脸窦尔墩凸显骁勇;丑角则在鼻梁上画“豆腐块”,配色夸张,突出诙谐感,化妆过程需由专业化妆师操作,确保油彩均匀、头面稳固,避免拍摄中脱落。

沟通与策划是保障拍摄顺利的关键,需提前与摄影师沟通主题,是“经典剧目还原”(如《贵妃醉酒》的杨贵妃、《霸王别姬》的虞姬),还是“创新融合风格”(如京剧元素与现代场景结合、戏曲妆造与光影艺术的碰撞),明确拍摄场景:传统戏台、古色古香的园林、中式庭院,或是极简影棚,不同场景需搭配不同的灯光与构图方案,若对京剧动作不熟悉,可提前学习基本身段,如旦角的“踏步”“圆场”,生角的“台步”“亮相”,让镜头中的角色更具“戏味”。

拍摄中的艺术捕捉:在“动”与“静”间演绎角色灵魂

拍摄现场,灯光、构图、情绪引导与动作捕捉的配合,是将“静态服饰”转化为“动态角色”的核心。

场景与光影的运用需服务于角色设定,传统场景(如古戏台)适合用自然光或暖色调灯光,营造“原汁原味”的舞台感,例如侧光勾勒旦角水袖的轮廓,逆光凸显头面首饰的流光溢彩;现代场景(如光影斑驳的走廊)则可用冷色调灯光,通过明暗对比突出脸谱的线条感,或利用投影制造“虚实结合”的意境,拍摄《霸王别姬》时,可模拟舞台追光效果,让虞姬在暗光中独舞,眼神与水袖的延伸感交织,强化“悲情英雄”的氛围。

身段与表情的捕捉是京剧写真的精髓,京剧讲究“手眼身法步”,拍摄时需捕捉角色的“瞬间定格”:如老生的“亮相”(昂首挺胸,一手捋髯,一手藏于袖内),展现威严;旦角的“卧鱼”(身体下蹲,头侧向一侧,配合水袖轻扬),体现柔美;净角的“亮相”(怒目圆睁,双手张开,展现“开脸”后的气势),凸显豪迈,摄影师需通过连拍捕捉动态动作,如水袖的“甩袖”过程、台步的“起承转合”,同时引导模特的眼神情绪:青衣的“含情脉脉”、武生的“锐利坚定”、丑角的“狡黠诙谐”,让角色从“形似”走向“神似”。

互动与即兴发挥能提升画面的故事性,京剧写真不仅是单人肖像,还可通过“角色互动”增强叙事感,如《牡丹亭》中杜丽娘与柳梦梅的“游园惊梦”,通过眼神交流、手部动作(如杜丽娘执扇半遮面,柳梦梅伸手相邀)演绎浪漫情节;或与道具互动,如老生倚靠桌案翻阅书卷,花旦对镜梳妆,净角手持大刀作“劈砍”状,让画面更具“戏剧情境”,摄影师可即兴调整动作,让模特根据音乐节奏摆动,捕捉自然流露的情绪,避免僵硬的“摆拍感”。

后期制作的匠心打磨:从“素材”到“艺术品”的升华

后期制作是京剧写真艺术照的“点睛之笔”,通过色彩调整、细节修饰与创意合成,让画面更具艺术感染力。

色彩调整需还原京剧的“程式化美学”,京剧服饰色彩鲜明,红、黄、蓝、绿、紫各有寓意:红色象征忠勇,黄色代表尊贵,蓝色刚直,绿色骁勇,紫色肃穆,后期需强化主色调,如青衣的“月白色”裙衫需提亮蓝色调,突出清冷感;净角的“红脸”需加深红色饱和度,增强视觉冲击力,根据主题调整整体氛围:经典剧目还原适合“高饱和度、高对比度”,还原舞台的浓烈效果;创新风格可尝试“低饱和度、柔光滤镜”,营造“新中式”的朦胧美感。

细节修饰需兼顾“真实感”与“艺术性”,需对头面首饰的闪光点、脸谱线条的清晰度、服饰刺绣的纹理进行锐化处理,同时避免过度磨皮破坏京剧妆容的“油彩质感”,旦角的“片子”边缘需自然贴合脸颊,髯口的“丝缕感”需保留,水袖的褶皱需清晰可辨,对于拍摄中的瑕疵(如服装褶皱、油彩脱色),需通过修补工具进行处理,但切忌过度修饰,以免失去京剧的“古朴韵味”。

创意合成能拓展写意的表现空间,可将京剧元素与自然景观结合,如将旦角置于“荷塘月色”中,利用荷花、荷叶作为背景,呼应《霸王别姬》中“荷花舞”的经典意象;或通过多重曝光,将脸谱与水墨、云纹叠加,营造“虚实相生”的意境,可添加“题跋”或“印章”,如用毛笔字体标注剧目名称、角色名,或盖一方“戏曲”“丹青”等印章,增强画面的“文人画”气质。

拍摄的价值与体验:当“个人”与“传统”的深度对话

拍摄京剧写真艺术照,不仅是一次视觉创作,更是一场文化寻根之旅,对拍摄者而言,穿上戏服、勾画脸谱的过程,是对京剧文化的沉浸式理解:通过学习旦角的“水袖功”,体会“以袖传情”的含蓄;通过模仿老生的“台步”,感受“步随身移”的稳重;通过勾画净角的“脸谱”,读懂“色彩背后的性格”,这种体验让传统文化从“书本知识”变为“可感知的艺术”,增强对民族文化的认同感与自豪感。

对观众而言,京剧写真艺术照是传统文化与现代审美的“桥梁”,它打破了京剧“距离感”,以年轻人喜闻乐见的摄影形式,让更多人关注京剧服饰的精美、脸谱的象征、身段的韵律,当这些作品在社交媒体传播时,既展现了东方美学的独特魅力,也为传统文化的创新传播提供了新思路。

京剧主要行当及拍摄要点

| 行当 | 代表角色 | 服饰特点 | 造型要点 | 拍摄建议 |

|---|---|---|---|---|

| 生(老生) | 关羽、诸葛亮 | 蟒袍、官衣、玉带 | 黑三/黪三髯口,苍劲眉形 | 多用中近景,突出“捋髯”“亮相”动作,营造威仪感 |

| 旦(青衣) | 杨贵妃、王宝钏 | 彩裙、帔、点翠头面 | 贴片子、大头,丹凤眼 | 捕捉“水袖”“卧鱼”身段,柔光拍摄凸显柔美气质 |

| 净(花脸) | 张飞、包拯 | 靠、箭衣,脸谱色彩鲜明 | 勾脸谱,夸张眉眼,髯口浓 | 侧光勾勒脸谱轮廓,用广角展现“气势开脸”的震撼 |

| 丑(文丑) | 蒋干、崇公道 | 褶子、丑衣,鼻梁画豆腐块 | 夸张表情,歪戴帽 | 抓拍诙谐瞬间,动态构图突出“滑稽感” |

相关问答FAQs

Q1:拍摄京剧写真需要有一定的京剧基础吗?

A1:不需要专业京剧基础,但需提前了解所选角色的基本特征,拍摄前,摄影师和造型师会指导动作(如水袖怎么甩、台步怎么走)和表情(如老生的沉稳、旦角的娇羞),即使是零基础也能快速进入角色,建议提前观看相关剧目片段(如拍摄梅兰芳的《贵妃醉酒》可参考经典视频),对角色的性格和身段有初步感知,拍摄时更能自然流露情绪。

Q2:京剧写真艺术照的拍摄预算大概是多少?主要费用包含哪些部分?

A2:拍摄预算因套餐、城市、服装造型复杂度而异,大致分为三档:基础套餐(3000-5000元)包含1-2套服装、基础京剧妆、4-6小时拍摄、精修8-10张;进阶套餐(6000-10000元)包含3-4套服装、精致头面/脸谱造型、8-10小时拍摄、精修15-20张,可搭配简单场景搭建;高端套餐(15000元以上)包含5套以上服装、定制头面、专业戏台/园林场景拍摄、全程跟妆跟导、精修30张以上及相册制作,费用主要包含服装租赁、化妆造型、摄影师拍摄、后期制作、场地(若需额外租赁)等部分,部分机构会提供“打包服务”,性价比更高。