京剧《孝感天》是中国传统戏曲中以“孝道”为核心主题的经典剧目,其故事取材于上古时期圣君舜的传说,通过展现舜在家庭困境中以孝行感化天地、最终得受天命的情节,深刻诠释了儒家“孝为德本”的文化理念,以下从剧情梗概、主题内涵、文化象征及现实意义等方面,详细解析“京剧《孝感天》什么意思”。

剧情梗概:孝行感天,德昭日月

《孝感天》的故事围绕上古贤君舜的坎坷经历展开,舜出身寒微,父亲瞽叟(盲人)顽固愚钝,继母刻薄自私,弟弟象骄横跋扈,家庭关系极为恶劣,瞽叟与继母多次设计加害舜:先是让舜修补粮仓屋顶,却在下面纵火,舜持两个斗笠从高空跳下逃生;后又命舜挖井,待井下深时,父子三人合力填土欲将其活埋,舜预先在井侧挖洞脱险,尽管屡遭迫害,舜对父母始终恭敬有加,对弟弟宽容忍让,甚至在被陷害后仍担忧父母因自己“不孝”而遭世人指责。

舜的孝行感动上天:当他耕田时,有大象替他犁地,有鸟儿帮他除草;当他修粮仓时,天降甘霖助他灭火;当他被困井下时,地裂生路助他逃脱,尧帝听闻舜的孝德与贤能,将两个女儿娥皇、女英嫁给他,并禅让帝位,舜即位后,感念父母养育之恩(虽屡遭伤害,仍以德报怨),父母弟弟也因此悔过,全家和睦,天下太平,剧情以“孝感天”为核心,将个人道德修养与天命眷顾、社会秩序紧密相连,构建了“孝—德—天—命”的逻辑链条。

主题内涵:“孝”的三重维度与“天”的道德象征

“孝感天”的核心在于“孝”与“天”的互动:“孝”是舜的道德实践,“天”是对这种道德的终极认可与回应,具体而言,其内涵可从三个维度展开:

孝的伦理实践:从“亲亲”到“泛爱”

舜的“孝”并非简单的“孝顺父母”,而是儒家“孝道”的极致体现。《孝经》云:“夫孝,德之本也,教之所由生也。”舜的孝行包含三个层次:

- “事亲”:对父母“生,事之以礼;死,葬之以礼,祭之以礼”,即便父母加害,仍不改恭敬之心,被填井后,他首先担心父母因“害子”而背负骂名,而非怨恨;

- “友于”:对弟弟象“兄友弟恭”,象多次谋害他,他却始终以德报怨,最终感化象改过自新;

- “推恩”:将孝悌之心扩展至天下,即“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”,成为圣君后以孝治天下,实现家庭和睦、社会大同。

“天”的道德化:自然之天与人文之天的合一

剧中“天”并非抽象的神明,而是“天道”的象征,与儒家“天人合一”思想一脉相承,舜的孝行之所以能“感天”,是因为其行为符合“天道”的道德要求:

- 自然之天的回应:大象耕地、鸟儿除草、甘霖灭火等情节,是“天”对舜孝行的具象化肯定,体现“天道福善祸淫”的传统观念;

- 人文之天的眷顾:尧帝禅让、天下归心,是“天命”对舜德行的选择,说明“君权神授”的本质是“德配其位”——只有具备最高道德(孝)的人,才有资格治理天下。

孝道的社会功能:从家庭伦理到政治哲学

《孝感天》将“孝”从家庭伦理提升至政治哲学高度,舜以孝行化解家庭矛盾(父母弟弟悔过),进而以孝治理天下(“孝治天下”),说明“孝”不仅是个人品德,更是社会秩序的根基,儒家认为“其为人也孝悌,而好犯上者,鲜矣”,舜的故事正是这一理念的生动演绎:孝悌之人不会作乱,以孝治天下则能实现“大同”。

文化象征与艺术表现

作为京剧传统剧目,《孝感天》通过独特的艺术手法强化主题:

人物符号化:道德与冲突的载体

剧中人物多为道德符号:舜是“孝”的化身,代表理想人格;瞽叟、继母、象是“不孝”的典型,代表人性的阴暗面,这种二元对立的设计,使“孝”与“不孝”的冲突尖锐化,凸显主题。

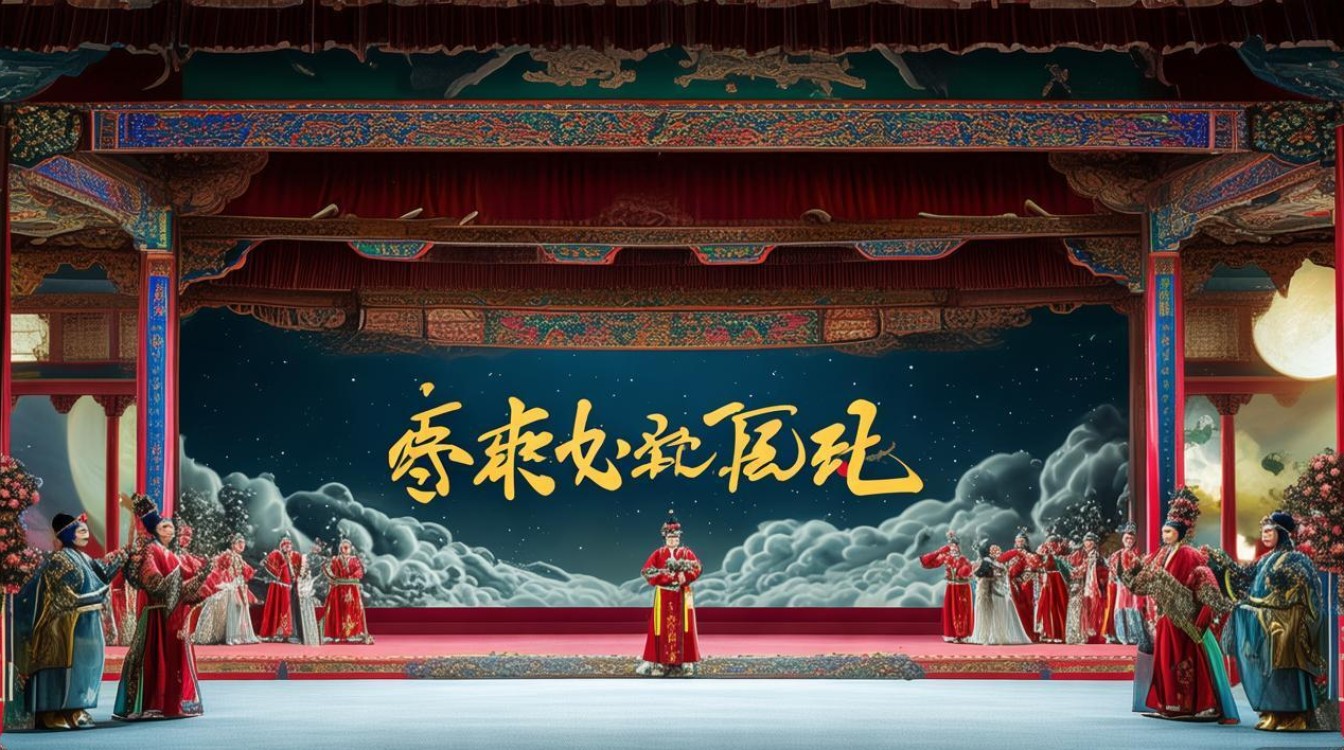

程式化表演:用身段唱腔传递孝心

京剧通过程式化动作表现舜的孝行:如面对父母时的躬身行礼、被陷害时的跪地哀求(“父母在上,孩儿不敢违命”)、耕田时的舒缓身段(象征内心的坦荡与对自然的亲和),配合西皮、二黄唱腔的悲怆与坚定,将孝子的情感具象化。

神话元素:强化“感天”的戏剧张力

大象、鸟儿、甘霖等神话情节,既是民间传说的演绎,也是艺术夸张,这些超现实元素打破了现实逻辑,却强化了“孝”的感召力——当人间道德极致时,天地万物为之动容,使“孝感天”的主题更具震撼力。

现实意义:传统孝道的现代转化

在现代社会,《孝感天》所宣扬的孝道并非要求“愚孝”(如无条件忍受父母伤害),而是强调“孝”的本质是“爱与责任”:

- 对父母的“敬养”:不仅物质赡养,更要精神关怀,理解父母的局限(如瞽叟的愚钝),包容其过错;

- 对亲情的“包容”:面对家庭矛盾,以宽容化解仇恨,而非以怨报怨;

- 对社会的“责任”:将个人品德修养扩展至社会责任,如舜以孝治天下,现代人则可从“孝亲”延伸到“敬业”“诚信”,实现个人价值与社会价值的统一。

核心情节与“孝感天”的对应关系(表格)

| 情节段落 | 关键事件 | 舜的孝行表现 | 天意的象征体现 |

|---|---|---|---|

| 家庭困境 | 父母弟弟厌恶舜 | 忍辱负重,不怨不怒 | 无(考验开始) |

| 修补粮仓 | 瞽叟纵火 | 冒火跳下,持笠逃生 | 天降甘霖灭火 |

| 挖井被陷 | 父子三人填土活埋 | 井下挖洞脱险,担忧父母名誉 | 地裂生路 |

| 耕田劳作 | 独自耕种 | 勤劳坚韧,心系家庭 | 大象犁地、鸟儿除草 |

| 尧帝禅让 | 因孝德被选为继承人 | 以孝治天下,家庭和睦 | 天下归心,五谷丰登 |

相关问答FAQs

问:《孝感天》中的舜真的因为孝感动上天吗?历史原型是怎样的?

答:舜“孝感天”是民间传说与儒家道德建构的结合,历史原型为上古部落联盟首领舜(虞舜),据《史记·五帝本纪》记载,舜“父顽,母嚚,弟傲,能和以孝”,其孝行被儒家推崇为“德之本”,戏曲中的“感天”情节(如象鸟助耕)是艺术夸张,目的是强化“孝”的感召力,体现“天道酬德”的文化观念,历史上舜的“禅让”传说,实则是原始社会末期部落首领推举制的反映,儒家将其改造为“以德配天”的道德典范。

问:京剧《孝感天》的表演有哪些特色?不同流派的演绎有何差异?

答:《孝感天》作为传统老生戏,表演以“唱、念、做”为核心,特色在于:

- 唱腔:以西皮、二黄为主,如舜被陷害时的唱段(“小奴才在井下悲声大放”)旋律悲怆,体现孝子的委屈与坚韧;

- 身段:表现舜的孝行时,多用“跪步”“甩袖”等动作,如面对父母时的躬身行礼,突出恭敬;

- 脸谱:舜为俊扮(俊脸),象征品德高尚;瞽叟、象为勾白脸或粉脸,象征奸邪。

不同流派中,余叔岩派注重“唱念做打”的细腻,如“粮仓脱险”一场的“摔僵尸”身段刚劲有力;马派则更重“情”,如“井下哀求”的念白口语化,突出孝子的真情实感。