豫剧《对花枪》作为传统经典剧目,以其跌宕起伏的剧情、鲜明立体的人物和荡气回肠的唱腔,成为戏曲舞台上久演不衰的佳作,而豫剧大师马金凤以“帅旦”行当塑造的姜桂枝,更是为这部作品注入了灵魂,她的表演不仅诠释了一位古代女性的坚韧与深情,更凝聚了豫剧艺术的精髓与魅力,堪称“马派”艺术的代表作之一。

《对花枪》的故事背景设定在隋末唐初,讲述了原籍山东泰安的姜桂枝自幼随父习武,精通花枪十八式,在庙会上,青年英雄罗艺与桂枝比武,被桂枝的武艺与容貌打动,二人结为夫妻,婚后不久,罗艺因故离家远走,姜桂枝身怀六甲,历经艰辛独自抚养儿子罗松,十八年后,罗艺已成为瓦岗寨元帅,却因遗忘妻儿而另娶秦氏,姜桂枝携子寻亲,在罗家祠堂前,以罗艺当年所赠花枪为证,与罗艺、秦氏展开对质,罗艺认错,姜桂枝以大义为重,接纳秦氏与罗成,一家团圆,全剧以“对花枪”为核心,串联起爱情、亲情、家国情怀,既有武戏的激烈交锋,又有文戏的细腻情感,在矛盾冲突中展现人物性格,在悲欢离合中传递传统美德。

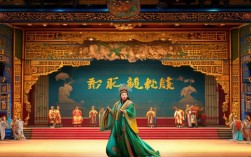

马金凤塑造的姜桂枝,是豫剧人物画廊中极具光彩的形象,她以“大闺门”行当为基础,融合“武生”的刚劲与“青衣”的婉约,创造出独特的“帅旦”表演风格,在剧中,姜桂枝的年龄跨度从18岁到70岁,马金凤通过唱腔、身段、眼神的精准把控,将人物不同人生阶段的状态演绎得淋漓尽致,青年时期,她唱腔明快脆亮,身段矫健灵动,眼神中带着少女的娇羞与英武,如在“庙会比武”一场中,她持枪与罗艺对峙,枪法如游龙戏水,既有巾帼不让须眉的豪气,又有初遇情郎的羞涩;中年时期,历经生活磨难,唱腔中多了几分苍劲与坚韧,身段更显沉稳,如在“雪地寻夫”一场中,她怀抱襁褓,踏雪前行,眼神中透着对丈夫的思念与对未来的执着;老年时期,面对罗艺的遗忘,她唱腔悲愤而不失威严,身段虽老迈却气度不凡,尤其在“祠堂对质”一场中,她手持花枪,字字铿锵,既有对负心丈夫的指责,也有对多年坚守的无悔,将一位刚毅、智慧、深情的古代母亲形象刻画入木三分。

马金凤的唱腔是“马派”艺术的核心,在《对花枪》中展现得尤为突出,她以豫东调为基础,嗓音宽厚洪亮,音域宽广,被誉为“铁嗓子”,剧中“劝夫”“对枪”“认亲”等核心唱段,她运用“慢板”“二八板”“流水板”等多种板式,通过“擞音”“滑音”“颤音”等技巧,将人物情感层层递进地表达出来,劝夫”一场中的“罗老将军你细听我讲”,她以舒缓的慢板开头,娓娓道来十八年的艰辛,唱腔中带着哽咽与隐忍;而在“对枪”时,节奏加快,唱腔如疾风骤雨,展现姜桂枝的愤怒与决绝;认亲”时,又转为深情绵长的唱腔,将大团圆的喜悦与释然传递给观众,她的吐字清晰,字正腔圆,既有“吐字如咬钉,甩腔似抽丝”的功力,又能在唱腔中融入情感,真正做到“以声塑情,以情动人”。

除了唱腔,马金凤的表演也极具特色,她注重“手眼身法步”的协调统一,通过细腻的动作设计展现人物内心,姜桂枝持枪时的“颤枪”“绕枪”“点枪”等动作,不仅展现了高超的武艺,更成为人物情绪的外化——愤怒时枪杆震颤,激动时枪花翻飞,悲伤时枪尖低垂,她的眼神更是传神,无论是怒视罗艺时的失望,还是见到罗成时的慈爱,都能精准传递人物情感,让角色“活”在舞台上,她在服装、化妆上也进行了创新,为姜桂枝设计了既符合身份又便于表演的“靠旗”“战裙”,在保留传统戏曲元素的同时,更突出人物的英武气质,为豫剧旦角表演开辟了新的路径。

《对花枪》之所以能成为经典,离不开马金凤的艺术创造,她将姜桂枝从一个单纯的“贤妻良母”形象,升华为一个有血有肉、有勇有谋的独立女性,打破了传统戏曲中女性角色的刻板印象,她的表演既有传统戏曲的程式美,又有现实主义的情感表达,让观众在欣赏艺术的同时,也能感受到人物的人格魅力,这部剧不仅传承了豫剧的优秀传统,更通过马金凤的再创作,赋予了其新的时代内涵,成为连接传统与现代的桥梁。

相关问答FAQs

问题1:《对花枪》的剧情为何能跨越时代,引发不同观众的共鸣?

解答:《对花枪》的共鸣点在于其情感内核的普世性,它聚焦于“坚守与原谅”的主题——姜桂枝对爱情的十八年坚守,罗艺的幡然悔悟,以及最终以大义化解家庭矛盾,这种对真善美的追求符合传统伦理观念,也契合现代观众对家庭和谐的向往;剧中姜桂枝的形象打破了传统戏曲中女性的柔弱标签,她既有女性的柔情与智慧,又有男性的刚毅与担当,这种“刚柔并济”的人格魅力,能够引发当代女性对独立与价值的认同;全剧通过“比武”“寻亲”“对质”等极具戏剧冲突的情节,将个人命运与家国背景相结合,既有武戏的酣畅淋漓,又有文戏的细腻动人,满足了不同年龄层观众的审美需求,因而能跨越时代,持续引发共鸣。

问题2:马金凤在塑造姜桂枝时,如何通过“细节”让人物更具真实感?

解答:马金凤注重通过生活化的细节刻画人物,避免脸谱化表演,在“雪地寻夫”一场中,她抱着襁褓的罗松,脚步踉跄,不时用手背擦拭罗松嘴角的哈气,这一细节不仅展现了母亲的艰辛,也让“襁褓中的婴儿”有了真实感;在“祠堂对质”时,她面对罗艺的辩解,没有一味地愤怒,而是先微微一愣,眼神中闪过一丝失望,随后才举起花枪质问,这种“先抑后扬”的情感处理,让姜桂枝的愤怒有了层次感,而非单纯的情绪宣泄;她的唱腔中也会融入“气声”“哭腔”等技巧,如在回忆往事时,声音略带沙哑,仿佛真的在诉说着岁月的沧桑,这些细节的积累,让姜桂枝不再是舞台上的“角色”,而是一个有温度、有情感的“真人”,从而更具真实感和感染力。