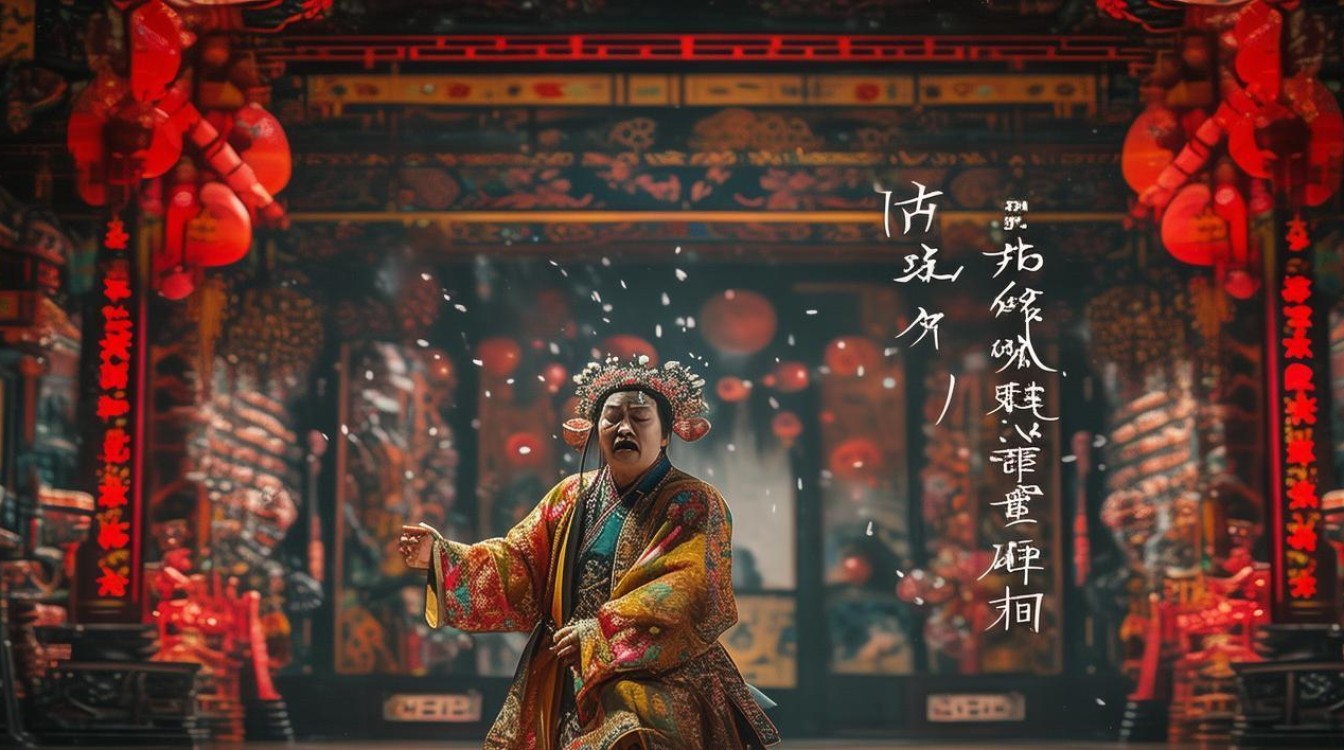

京剧《失子惊疯》是传统青衣唱工戏的经典剧目,取材于《杨家将》故事中佘太君儿媳胡金娘的遭遇,剧情围绕胡氏在战乱中与幼子失散,精神崩溃的过程展开,其唱词以强烈的戏剧冲突和细腻的情感刻画,成为展现青衣“唱、念、做、打”中“唱”与“做”结合的典范,全剧唱词紧扣“失子”与“惊疯”的核心,通过不同阶段的情感递进,将人物从焦虑、惊恐到疯癫的心理轨迹,用韵白与唱腔交织的方式呈现,极具艺术感染力。

唱词的情感脉络可分为三个层次,层层递进,最终推向高潮,第一阶段是“寻子前的焦灼与期盼”,此时胡氏身处破庙,等待丈夫归来,身边带着幼子金哥,唱词多含蓄的担忧与环境烘托,如开场唱段:“夜风吹得心胆寒,破庙之内泪涟涟,儿睡在怀中无人管,娘的苦处对谁言?”这里的“心胆寒”既指夜风的凉意,更暗喻战乱中的不安;“泪涟涟”与“苦处”则透露出她对丈夫的思念与对幼子的保护欲,唱词节奏舒缓,多用【二黄慢板】,旋律低回婉转,表现出人物内心的隐忍与克制,又如“耳听得谯楼更鼓响,思想起当年好风光”一句,通过更鼓声触发回忆,以“当年好风光”的对比,反衬当下的凄苦,为后续“失子”的悲剧埋下伏笔。

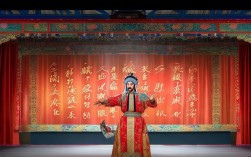

第二阶段是“失子后的惊慌与呼喊”,这是剧情的转折点,胡氏一觉醒来发现孩子不见,唱词从含蓄转向爆发,情感如决堤洪水,此时的唱词多短句、叠词,节奏加快,板式转为【二黄导板】【快板】,模拟人物急促的呼吸与混乱的思绪,如“不好了!我的儿不见了!天哪天!我的苦命儿啊!”三个短句连用,从陈述到质问再到哭喊,层层推进;“不见了”三字重复,表现难以置信的惊恐;而“苦命儿”的称呼,则饱含母亲对孩子的疼爱与自责,在“庙门外风吹铁环响,想必是贼人把儿抢”一句中,风声与铁环声被唱词具象化,通过听觉联想将人物推向绝望的边缘,此时的唱词已不仅是情感的抒发,更是推动情节发展的关键,演员需配合“蹉步”“甩袖”等身段,将“惊”的状态外化为可见的舞台动作。

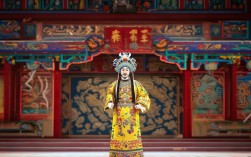

第三阶段是“惊疯后的癫狂与幻觉”,这是全剧的高潮,胡氏的精神彻底崩溃,唱词逻辑混乱,时空交错,充满意识流般的碎片化表达,此时的板式多为【反二黄散板】【摇板】,旋律自由跳跃,唱词内容跳跃于现实与回忆之间,如“金哥儿!随娘回家去,爹爹的宝剑亮堂堂,贼人休要想逃走,娘的苦水比海深!”前两句是呼唤孩子,后两句突然转向对“贼人”的斥责,再跳到“苦水”的倾诉,逻辑看似断裂,却真实再现了疯癫状态下思维的混乱,又如“儿啊!你慢些走,等等娘,娘的脚小走慌忙,前面来到汴梁地,见了你父说端详”,这几句唱词模仿了日常对话的节奏,甚至带有哄孩子的语气,但“汴梁地”“见你父”等内容又与当下的破庙场景矛盾,正是人物陷入幻觉的体现,此时的唱词已脱离传统戏曲“叙事”的功能,转为纯粹的心理描摹,演员需通过眼神的呆滞、动作的僵硬与突兀,将“疯”的状态演绎得入木三分。

从文学角度看,《失子惊疯》的唱词极具特色,其一,善用对比与反差,如“当年好风光”与“今夜破庙寒”、“儿在怀中暖”与“娘心似油煎”,通过今昔、冷暖的对比强化悲剧性;其二,语言口语化与诗意化结合,既有“我的儿啊!”“天哪!”等生活化呼喊,也有“夜风吹得心胆寒”等富有意境的描写,既贴近人物身份,又具戏曲美感;其三,韵脚严谨,全剧以“言前辙”“人辰辙”为主,如“寒、涟、言”“响、光、肠”,押韵工整,确保唱腔的流畅与和谐,同时通过句式的长短变化(如三字句、七字句、十字句的穿插),配合节奏的快慢,形成跌宕起伏的旋律线。

《失子惊疯》的唱词之所以经典,在于它不仅是“唱”的文本,更是“演”的基石,每一句唱词都对应着特定的身段、表情与心理活动,如“失子”时的“僵身”“瞪目”,“惊疯”时的“旋转”“捶胸”,唱词与表演相互依存,共同塑造出胡氏这一经典的悲剧形象,对于演员而言,演绎这段唱词需兼具“唱功”与“做功”:既要掌握【二黄】【反二黄】的板式变化,控制气息的强弱、音色的明暗,又要通过眼神、手势、步法的细微变化,将唱词中的情感转化为可视的舞台形象,这正是京剧“以歌舞演故事”艺术魅力的集中体现。

《失子惊疯》唱词情感阶段与艺术表现对照表

| 情感阶段 | 唱词片段示例 | 情感表达 | 板式特点 | 表演配合 |

|---|---|---|---|---|

| 寻子前焦灼 | “夜风吹得心胆寒,破庙之内泪涟涟。” | 孤独、担忧、隐忍 | 【二黄慢板】 | 低首拭泪,轻抚孩子(虚指) |

| 失子后惊慌 | “不好了!我的儿不见了!天哪天!我的苦命儿啊!” | 惊恐、绝望、崩溃 | 【二黄导板转快板】 | 突然站起,四处张望,跪地捶胸 |

| 惊疯后癫狂 | “金哥儿!随娘回家去,爹爹的宝剑亮堂堂。” | 幻觉、混乱、母爱本能 | 【反二黄散板】【摇板】 | 眼神呆滞,手指虚空,踉跄行走 |

相关问答FAQs

Q1:《失子惊疯》的唱词在表现人物疯癫状态时,有哪些独特的艺术手法?

A1:主要通过三种手法表现疯癫:一是“时空交错”,唱词在现实(破庙寻子)、回忆(当年风光)、幻觉(见孩子、见仇人)间跳跃,如“前面来到汴梁地,见了你父说端详”,打破线性叙事;二是“语言重复与断裂”,反复呼喊“金哥儿”“我的儿”,或突然从“哄孩子”转为“斥贼人”,体现思维混乱;三是“声韵夸张”,通过高音区的撕裂音(如“天哪天!”)、低音区的呜咽音(如“苦水比海深”),配合散板自由节奏,模拟疯癫时情绪的剧烈波动。

Q2:京剧《失子惊疯》的唱段对青衣演员的演唱技巧有哪些核心要求?

A2:核心要求有三:一是“气息控制”,需从慢板的沉稳(如“夜风吹得心胆寒”)到快板的急促(如“东奔西跑寻不见”),再到散板的自由(如“金哥儿啊!”),实现气息的连贯与变化,避免“气浮”;二是“音色转换”,既要表现胡氏温婉贤淑的本色(用清亮、圆润的音色),又要展现疯癫时的嘶哑、颤抖(用沙哑、带哭腔的音色);三是“情与声的融合”,唱词需与身段、表情深度结合,如唱“我的儿不见了”时,声音需带“哽咽”,同时配合“蹉步”和“甩发”,做到“以声带情,以形传神”。