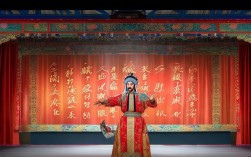

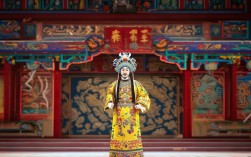

豫剧,作为中原大地的文化瑰宝,以其高亢激越的唱腔、质朴生动的表演,承载着河南人民的情感与记忆,而《三国演义》这部古典文学巨著,以其波澜壮阔的历史画卷、栩栩如生的人物群像,成为各类艺术形式取之不尽的源泉,当豫剧遇上三国,便碰撞出独特的艺术火花——既有金戈铁马的战场豪情,也有儿女情长的细腻婉转,更有忠义仁智的深刻哲思,成为豫剧舞台上经久不衰的经典题材。

豫剧三国戏的源流可追溯至清代中后期,早期多在民间社火、庙会中演出,以“折子戏”为主,如《战马超》《辕门斩子》等片段,情节简单却充满生活气息,20世纪以来,随着豫剧的成熟与发展,三国戏逐渐走向完整化、大型化,常香玉、陈素真、唐喜成等表演艺术家,在继承传统的基础上,结合豫剧声腔特点,对三国人物进行深度塑造,使诸葛亮之智、关羽之义、张飞之勇、刘备之仁等特质,通过豫剧的独特语汇得到生动诠释,新中国成立后,豫剧三国戏迎来创作高峰,《诸葛亮吊孝》《收姜维》等剧目成为经典,既尊重原著精神,又融入时代审美,让古老故事焕发新生。

在经典剧目方面,豫剧三国戏涵盖了《三国演义》中的关键节点,形成了丰富的剧目体系,以下是部分代表性剧目的概览:

| 剧目名称 | 主要人物 | 剧情简介 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|

| 《诸葛亮吊孝》 | 诸葛亮、周瑜 | 诸葛亮为周瑜吊孝,以诚化解东吴仇恨,展现“智绝”的胸襟与谋略 | 以唱功为主,“二八板”旋律低回,将悲情与智谋融为一体,情感深沉动人 |

| 《收姜维》 | 诸葛亮、姜维 | 诸葛亮设计收服姜维,七擒孟获后得良将,彰显“鞠躬尽瘁”的忠义与招贤纳士的智慧 | 文武戏结合,诸葛亮唱腔沉稳,姜维武戏身段利落,展现“文武双全”的舞台魅力 |

| 《长坂坡》 | 赵云、曹操 | 赵云长坂坡单骑救主,于万军之中救出阿斗,凸显“常山赵子龙”的忠勇与武艺高强 | 武打戏为主,靠旗、翎子技巧运用娴熟,“枪花”“趟马”等动作展现战场英姿 |

| 《白帝城托孤》 | 刘备、诸葛亮 | 刘备白帝城病重托孤,嘱诸葛亮辅佐刘禅,悲壮中见君臣情谊与家国大义 | 悲情戏巅峰,刘备哭腔苍凉,“哭板”运用极具感染力,诸葛亮唱腔凝重,催人泪下 |

豫剧演绎三国故事,其艺术魅力首先体现在唱腔与人物性格的高度契合,豫剧的“豫东调”高亢嘹亮,如张飞、关羽等豪杰的唱段,常以“大起板”“快二八”表现其刚烈勇猛;而“豫西调”深沉浑厚,多用于诸葛亮、刘备等沉稳人物,如《吊孝》中“秋风起黄叶落”一段,旋律如泣如诉,将“智绝”面对生死时的无奈与赤诚展现得淋漓尽致,表演程式与舞台调度独具匠心,豫剧讲究“唱念做打”并重,关羽的“趟马”、赵云的“枪花”,通过翎子功、靠旗功等技巧,将战场上的英姿化为舞台上的艺术符号;而“内脸谱”的运用——如曹操通过眼神与台步传递“奸雄”气质,无需勾画脸谱,仅凭表演即可塑造人物,彰显了豫剧“以形传神”的美学追求,豫剧三国戏的唱词既保留古典韵味,又融入河南方言的质朴幽默,如《诸葛亮招亲》中“我本是卧龙岗散散淡淡的人”,用口语化的表达拉近与观众的距离,让历史人物更具烟火气。

从文化意义看,豫剧三国戏不仅是艺术表演,更是中原文化的生动载体,它通过刘备“三顾茅庐”的诚、关羽“过五关斩六将”的义、诸葛亮“鞠躬尽瘁”的忠,传递着中华民族的传统美德,成为观众尤其是河南观众的精神共鸣,在地域层面,豫剧以河南方言、民间音乐为根基,将三国故事与中原风情深度融合,如《许田射鹿》中融入的河南民俗元素,让观众在历史叙事中感受到浓郁的地域文化认同,在当代,豫剧三国戏通过现代舞台技术、青春版改编等方式,不断突破创新,如青春版《白帝城托孤》以简约的舞美、年轻演员的演绎,吸引年轻观众走近传统,实现了“老戏新唱”的文化传承。

FAQs

Q1:豫剧三国戏与京剧三国戏在表演风格上有何不同?

A1:豫剧三国戏与京剧三国戏同属北方戏曲,但风格差异显著,京剧三国戏更侧重“京味”的典雅与规范,唱腔以西皮、二黄为主,表演讲究“四功五法”的严谨,如《定军山》中黄忠的唱腔苍劲老辣,身段稳健;而豫剧三国戏则更具“中原气派”,唱腔高亢直白,充满乡土气息,表演更贴近生活,动作幅度大,节奏明快,如《收姜维》中诸葛亮的唱腔融入河南方言的顿挫,更显亲切质朴。

Q2:现代豫剧三国戏在创新中如何平衡传统与当代审美?

A2:现代豫剧三国戏的创新,核心在于“守正”与“出新”的平衡。“守正”即尊重原著精神与豫剧艺术本体,保留经典唱腔、程式化表演和核心价值观,如《诸葛亮吊孝》中“二八板”的核心唱段仍以传统旋律为基础;“出新”则体现在题材拓展、舞台呈现和叙事方式上,如引入多媒体技术还原战场场景,对女性角色(如孙尚香)进行心理深度的挖掘,或采用“倒叙”“插叙”等现代叙事手法,让传统故事更符合当代观众的审美习惯,实现“老戏骨”与“新血肉”的融合。