京剧,作为中国传统文化的“国粹”,常被贴上“古老”“高雅”的标签,似乎与现代快节奏的生活格格不入,但若仔细观察便会发现,京剧早已渗透到我们日常的方方面面,从影视娱乐到教育传承,从文创消费到精神共鸣,它并非束之高阁的“老古董”,而是活在当下、与我们的生活紧密相连的文化基因。

影视与流行文化:京剧美学的“破圈”表达

在影视作品中,京剧元素常成为塑造人物、渲染氛围的“点睛之笔”,例如电影《霸王别姬》中,程蝶衣“不疯魔不成活”的京剧情结,不仅是个人命运的缩影,更让观众通过京剧的“唱念做打”理解了“戏如人生”的深刻内涵;电视剧《长安十二时辰》里,唐代百戏融入京剧武打的设计,让历史场景更具张力;就连动画电影《哪吒之魔童降世》中,哪吒的台词“我命由我不由天”,也能在京剧《乾元山》的唱段中找到“反抗精神”的呼应。

流行音乐更是京剧“年轻化”的重要载体,周杰伦的《霍元甲》融入京剧念白“开门,迎客”,龚琳娜的《忐忑》借鉴京剧花旦的“小嗓”技巧,李玉刚的“新国风”歌曲将京剧唱腔与流行旋律结合,这些作品让年轻人在熟悉的旋律中触摸到京剧的韵律之美,短视频平台上,#京剧变装#、#京剧翻唱#等话题播放量超亿次,00后博主用京剧妆造演绎流行歌曲,将“旦角”的柔美与“生角”的英姿融入现代审美,让京剧以更轻松的方式走进年轻人的生活。

教育与代际传承:连接祖孙的文化纽带

对许多家庭而言,京剧是代际沟通的“密码”,祖辈们或许会哼唱“苏三离了洪洞县”,父母辈可能记得“甘洒热血写春秋”,而孩子们通过“戏曲进校园”活动,第一次尝试画脸谱、学身段,这种跨越时空的文化传递,让京剧成为家庭的“共同记忆”。

教育部“戏曲进校园”政策实施多年,全国超万所中小学开设京剧课程,孩子们在课堂上学习京剧的“生旦净丑”行当,了解“唱念做打”的技艺,甚至编排校园京剧小戏,北京某小学的《三打白骨精》课本剧,将京剧武打与校园故事结合,孩子们在扮演“孙悟空”的过程中,不仅锻炼了肢体协调性,更体会到“忠诚”“勇敢”的价值观,这种教育不是强迫式的灌输,而是通过游戏化的体验,让京剧成为孩子们成长路上的“文化养分”。

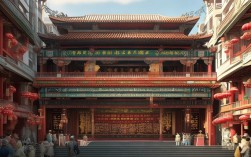

文创与日常消费:传统符号的现代演绎

京剧的视觉符号——脸谱、服饰、动作,早已融入文创设计,成为日常消费的一部分,淘宝平台上,“京剧脸谱”元素的口罩、手机壳、文创年销量超百万件,年轻人用京剧纹样装饰生活,将“忠勇”“刚正”的寓意穿在身上;故宫文创推出的“京剧戏韵”系列,将《贵妃醉酒》的杨贵妃形象制成胶带、书签,让传统艺术与实用美学结合;甚至奶茶品牌也会推出“京剧主题”限定杯,杯身上的生旦图案吸引年轻人打卡拍照。

数字时代,京剧更以“数字藏品”的形式“活”了起来,某平台发行的“数字脸谱”藏品,将裘派花脸的“包公”形象3D化,购买者不仅能欣赏高清细节,还能通过AR技术让“包公”在手机上“唱”一段铡美案,这种科技与传统的碰撞,让京剧从“舞台”走向“云端”,成为年轻人可收藏、可互动的数字资产。

价值观与现代精神:跨越千年的精神共鸣

京剧的核心精神,与当代社会的价值观高度契合。《锁麟囊》中“助人为乐”的薛湘灵,从富家千金到落难妇人,始终坚守“善有善报”的信念,这与现代公益精神不谋而合;《穆桂英挂帅》中“我不挂帅谁挂帅”的家国情怀,与当代青年的“强国一代”责任感遥相呼应;《徐策跑城》中“清正廉洁”的徐策,更是对当下“反腐倡廉”的生动诠释。

疫情期间,京剧演员们通过云端演出《战瘟神》,用“高亢唱腔”传递抗疫信心;河南暴雨灾情后,京剧《抗洪英雄》在短视频平台传播,让“众志成城”的精神通过艺术形式深入人心,京剧不再是“过去的故事”,而是成为凝聚社会共识、传递正能量的“文化载体”。

京剧在生活中的具体体现

| 生活场景 | 具体体现 | 实际联系 |

|---|---|---|

| 影视娱乐 | 《霸王别姬》《长安十二时辰》中的京剧元素 | 京剧美学与叙事手法影响大众文化,让传统艺术“破圈”传播 |

| 流行音乐 | 周杰伦《霍元甲》、李玉刚《新贵妃醉酒》 | 京剧唱腔与流行音乐融合,吸引年轻群体关注传统艺术 |

| 教育传承 | “戏曲进校园”课程、校园京剧社团 | 通过体验式学习,培养青少年文化认同,连接代际记忆 |

| 文创消费 | 京剧脸谱饰品、数字藏品、主题奶茶 | 传统符号现代化,融入日常审美与消费场景 |

| 精神共鸣 | 《锁麟囊》的“善念”、《穆桂英挂帅》的“家国情怀” | 与当代价值观契合,成为传递正能量的文化载体 |

京剧与生活的联系,不是刻意的“迎合”,而是文化基因的自然生长,它藏在影视的镜头里,藏在音乐的旋律里,藏在孩子们的笑声里,藏在长辈的回忆里,当我们在街头看到京剧元素的涂鸦,在短视频里刷到京剧翻唱,在博物馆里欣赏京剧服饰,其实都在参与一场“活态传承”——让京剧不再是博物馆里的标本,而是流动在生活中的“文化活水”。

相关问答FAQs

Q1:京剧作为传统艺术,如何打破“老气横秋”的刻板印象,吸引年轻群体?

A1:京剧的“年轻化”需要形式与内容的双重创新,形式上,可借助短视频、跨界联名(如与游戏、动漫合作)、沉浸式演出等新形式,让京剧以更互动、可视化的方式呈现;内容上,可挖掘京剧中的“热血”“浪漫”“反叛”等元素,如《霸王别姬》的执着、《穆桂英挂帅》的英气,与年轻人的情感需求共鸣,鼓励年轻人参与二次创作,如用京剧唱腔改编流行歌曲、用京剧妆造拍摄短视频,让京剧成为年轻人表达自我的“新语言”。

Q2:普通人日常生活中,哪些不经意的场景可能接触到京剧?

A2:京剧其实“无处不在”:春节晚会上的京剧节目(如《贵妃醉酒》选段)、文创产品的脸谱图案(如手机壳、T恤)、影视剧中的京剧配乐(如《甄嬛传》中的京剧念白)、学校社团的京剧表演(如校园艺术节)、甚至短视频平台的“京剧挑战”(如模仿京剧身段),老一辈的哼唱、戏曲主题的咖啡馆、博物馆的京剧展览,都是不经意间接触京剧的机会,只要留心,传统艺术就在身边。