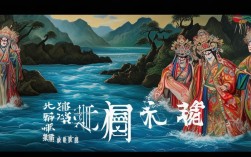

在豫剧的璀璨星河中,韩吉虎搬兵的故事因其跌宕的情节与激昂的唱腔,成为观众津津乐道的经典桥段,韩吉虎作为杨家将系列中的忠勇武将,在“搬兵”一折中,为解边关之困,肩负重任外出求援,其唱词既承载着人物的情感张力,也凝聚着豫剧艺术的独特魅力。

剧情背景与人物定位

“韩吉虎搬兵”的故事多见于《杨家将》或《破洪州》等剧目,背景设定在北宋时期,边关杨家将遭奸臣陷害被困,粮草断绝,情势危急,韩吉虎作为杨门旧将,因勇猛忠义被委以重任,需乔装改扮或星夜兼程,前往汴京搬取救兵,这一情节中,韩吉虎的形象既有武将的刚毅果敢,又有忠臣的忧国忧民,唱词便成为其内心世界与行动意志的直接抒发。

豫剧作为中原地区的主流剧种,唱词以方言为根基,兼具口语化与文学性,讲究“字正腔圆”“以情带声”,韩吉虎的唱词既保留了豫剧高亢激越、质朴粗犷的特点,又通过不同板式的转换,精准传递出人物在不同情境下的情感变化——从临危受命的决绝,到途中的焦虑,再到求援时的恳切,层层递进,动人心魄。

解析:情感与艺术的交织

韩吉虎搬兵的唱词以“叙事”与“抒情”双线并行,通过具体场景的铺陈,塑造了一个有血有肉的忠臣形象,以下从三个核心场景切入,分析唱词的内涵与艺术特色。

(一)启程:壮志未酬的决绝

在接到搬兵令时,韩吉虎的唱词多展现“受命于危难之际”的悲壮,例如经典唱段:“韩吉虎在帐中领了将令,恨不得插双翅飞到汴京,杨老令爷被困在边关地,众家兄弟死伤重,奸臣当道忠臣苦,我韩吉虎此番搬兵要担风险行!”这段唱词以“领将令”起兴,通过“插双翅”的夸张修辞,凸显任务的紧迫性;“杨老令爷被困”“众家兄弟死伤重”直接点明危机,奠定悲凉基调;而“奸臣当道忠臣苦”则直指矛盾核心,既是对时局的愤慨,也是对自身使命的清醒认知。

语言上,唱词多用短句与感叹,如“恨不得”“要担风险行”,节奏明快,符合武将的性格特点;“边关地”“汴京”等地名的运用,既交代了空间转换,也暗示了路途遥远,为后续的艰难埋下伏笔。

(二)途次:艰难险阻的焦虑

搬兵途中,韩吉虎需穿越敌占区或险峻山路,唱词转向对“艰难”的描绘与“决心”的强化,典型唱段如:“马蹄踏碎霜雪地,寒风如刀割人脸,山高路远狼嚎起,怀揣令箭不敢停,杨家将的恩情重过山,刀山火海我也要闯!”这段唱词通过“霜雪地”“寒风如刀”“山高路远”“狼嚎”等意象,具象化途中的险恶,而“怀揣令箭不敢停”则以细节描写,凸显其对任务的忠诚;“杨家将的恩情重过山”则将个人行动与家族道义绑定,使“搬兵”不仅是军令,更是情感的驱使。

豫剧的“二八板”“快二八板”在此场景中发挥重要作用:慢板铺陈环境之险,快板则表现行军之急,唱腔的抑扬顿挫与唱词的节奏变化相配合,营造出“风雪夜行”的紧张氛围。

(三)求援:赤诚之心的恳切

抵达汴京后,韩吉虎需面见皇帝或重臣求援,唱词以“陈情”为主,既要陈述危急,又要打动对方,如经典对唱(与佘太君或寇准):“千岁爷啊!边关的战火烧得旺,杨家将的血染透了征裳,若是不发兵救边关,大宋的江山要遭殃!我韩吉虎跪在丹墀上,磕破头也要把兵搬来!”这段唱词以“千岁爷”起首,体现君臣礼节;“战火烧得旺”“血染透征裳”用强烈的视觉冲击唤起同情;“磕破头也要把兵搬来”则以极端动作的承诺,彰显破釜沉舟的决心。

此处唱词多采用“流水板”或“散板”,节奏自由,情感喷涌,尤其是“磕破头”等口语化表达,既符合韩吉虎武将的身份,又以直白的情感冲击力,增强戏剧感染力。

豫剧艺术特色在唱词中的体现

韩吉虎搬兵唱词的魅力,离不开豫剧艺术形式的加持,以下从板式、语言、唱腔三个维度,分析唱词与艺术的融合。

(一)板式变化:情感的“节奏器”

豫剧板式多样,包括“慢板”“二八板”“流水板”“快板”等,韩吉虎搬兵唱词通过板式转换,精准匹配情感起伏:

- 慢板:用于启程时的思虑与途中的景物描写,如“马蹄踏碎霜雪地”,节奏舒缓,凸显沉郁;

- 快二八板:表现途中的急行或求援时的焦急,如“山高路远狼嚎起,怀揣令箭不敢停”,节奏紧凑,紧张感十足;

- 流水板/散板:用于高潮部分的情感爆发,如“磕破头也要把兵搬来”,自由奔放,直抒胸臆。

(二)语言特色:方言与文采的平衡

韩吉虎唱词以中原方言为底色,如“中”“得劲”“恁”等词汇的运用,贴近生活,质朴自然;又融入“插双翅”“刀山火海”等文学化表达,既保留乡土气息,又不失戏剧的雅致,这种“俗不伤雅”的语言风格,使唱词既让观众听得懂,又富有艺术感染力。

(三)唱腔配合:声情并茂的感染力

豫剧唱腔以“大本腔”为主,高亢激越,韩吉虎作为武将,唱腔更注重“力度”与“气势”,例如在“奸臣当道忠臣苦”一句中,唱腔会采用“滑音”与“甩腔”,突出愤慨之情;而在“杨家将的恩情重过山”中,则转为“柔板”,用细腻的声线传递深情,唱腔与唱词的配合,使人物情感“声入人心”。

唱词的文化意蕴

韩吉虎搬兵唱词不仅是艺术表达,更是中原文化的载体,其核心精神可概括为“忠义”二字:“忠”是对国家的忠诚,对杨家将的誓死追随;“义”是对兄弟的情义,对百姓的责任,唱词中“杨家将的恩情重过山”“大宋的江山要遭殃”等语句,正是这种精神的直接体现。

唱词中对“艰难”的描写(如“寒风如刀割人脸”),也折射出中原人民在历史长河中面对困境时的坚韧品格,这种精神与豫剧“粗犷豪迈”的艺术特质相契合,成为地域文化的重要符号。

韩吉虎搬兵核心唱段板式与情感对应表

| 唱段场景 | 代表性唱词片段 | 板式 | 情感基调 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|---|

| 启程受命 | “韩吉虎在帐中领了将令,恨不得插双翅飞到汴京” | 慢二八板 | 悲壮、决绝 | 夸张修辞,短句感叹 |

| 途遇险阻 | “马蹄踏碎霜雪地,寒风如刀割人脸” | 快二八板 | 焦虑、坚定 | 意象铺陈,节奏紧凑 |

| 求援陈情 | “磕破头也要把兵搬来!” | 流水板/散板 | 恳切、决绝 | 口语化表达,情感喷涌 |

相关问答FAQs

Q1:韩吉虎搬兵唱词中,哪些语句最能体现豫剧的“乡土气息”?

A:豫剧的乡土气息主要体现在方言词汇与生活化比喻中,韩吉虎在帐中领了将令”中的“领了将令”(方言口语,意为“接到命令”),“山高路远狼嚎起”中的“狼嚎起”(中原地区对狼嚎的口语化描述),以及“磕破头也要把兵搬来”中的“磕破头”(极具生活感的动作表达),这些语句直白、接地气,符合豫剧“源于生活、高于生活”的艺术追求,让观众感受到浓郁的中原文化韵味。

Q2:韩吉虎搬兵唱词如何通过“对比”手法塑造人物形象?

A:韩吉虎唱词中常用“对比”强化人物性格,一是“环境与行动的对比”:如“山高路远狼嚎起”(险恶环境)与“怀揣令箭不敢停”(坚定行动),凸显其不畏艰难的武将本色;二是“个人与家国的对比”:如“我韩吉虎此番搬兵要担风险行”(个人安危)与“大宋的江山要遭殃”(家国大义),体现其舍小我为大忠的品格,这种对比使人物形象更立体,既有武将的勇猛,又有忠臣的担当。