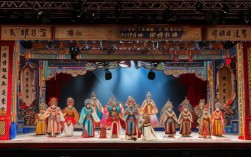

戏曲艺术作为中国传统文化的重要载体,其丰富的剧目类型中,“连本戏”是一种极具特色的形式,所谓连本戏,指由多部独立成篇又相互关联的剧目组成的系列剧,通常以连续演出的方式讲述一个完整的长篇故事,如《狸猫换太子》《三国》《水浒》等,往往需要数天甚至数周才能演完全部内容,而在众多连本戏中,“捡柴”这一情节因其贴近生活、富有戏剧张力,成为多个剧种中反复出现且深受观众喜爱的经典桥段,它不仅是推动剧情的关键节点,更承载着劳动人民的情感与智慧。

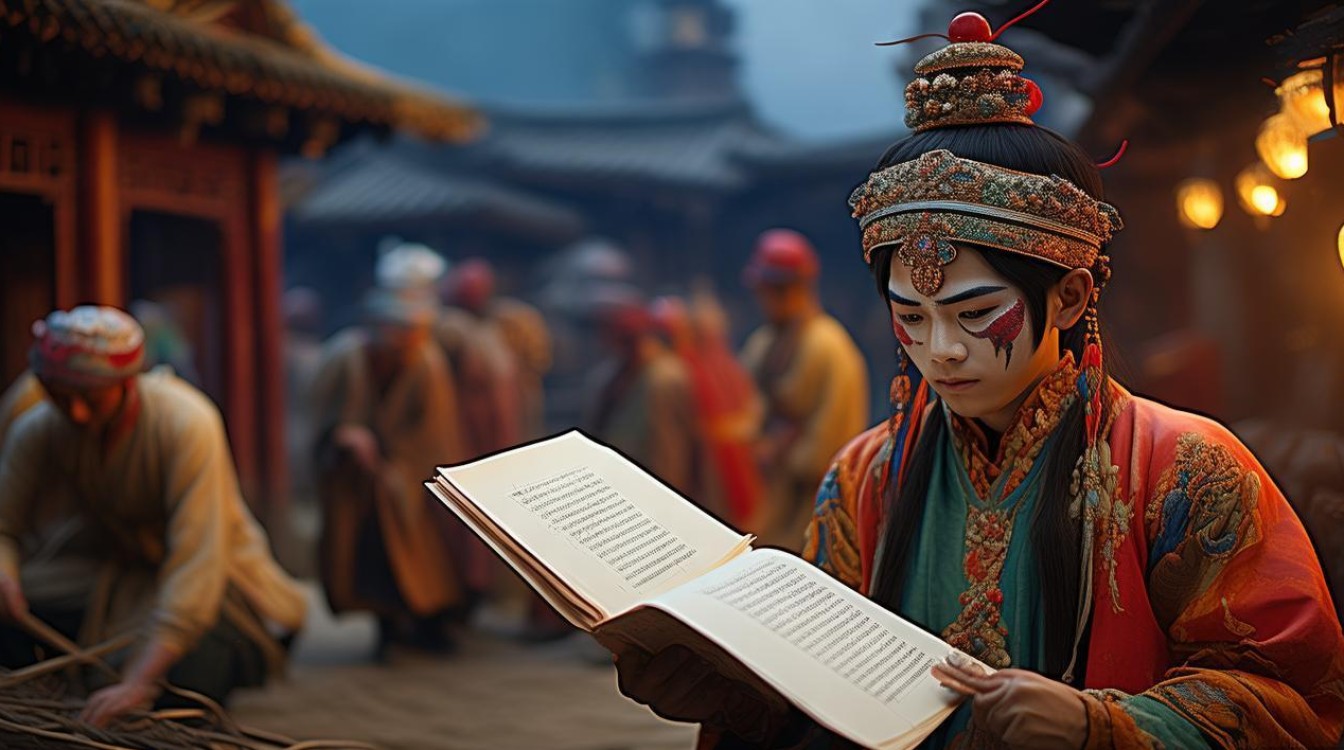

连本戏的结构特点决定了其需要通过丰富的生活细节来填充长篇叙事,而“捡柴”作为农耕社会中常见的劳动场景,自然成为创作者汲取素材的源泉,在传统戏曲中,捡柴往往与贫苦人家的生活紧密相连:或表现少女的勤劳善良,如《秦雪梅》中秦雪梅为生计上山捡柴,偶遇商林,由此展开爱情主线;或展现底层人民的坚韧,如《清风亭》中张元寿幼年随母捡柴,被继母虐待,为后续被弃情节埋下伏笔;或作为矛盾冲突的导火索,如《卷席筒》中苍娃替嫂顶罪,上山捡柴时意外发现关键证据,最终洗清冤屈,这些情节中的“捡柴”,并非简单的劳动描写,而是通过“肩扛柴担”“穿行山林”“对话独白”等舞台动作,将人物的身份、性格与命运直观呈现,让观众在熟悉的生活场景中产生共鸣。

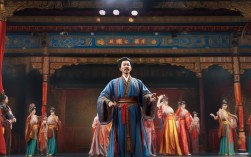

从艺术表现手法看,“捡柴”情节在连本戏中常通过“唱做结合”强化感染力,演员需通过身段动作模拟捡柴的过程:弯腰拾取、整理捆扎、背负行走,配合唱词抒发情感,例如豫剧《花木兰》中,花女扮男装替父从军,归家途中“捡柴”时,唱段“捡柴归来日已暮,肩扛柴担步踉跄”,既表现了军旅生活的艰辛,又暗示了她的女儿身身份,为后续“暴露真相”埋下伏笔,而在越剧《祥林嫂》中,祥林嫂在鲁镇做女工时,常有“捡柴归家”的情节,唱词“柴担压肩痛难忍,雪上加霜心更寒”,通过劳动的沉重与内心的悲苦形成对比,深刻揭示了封建社会对底层妇女的压迫,这种“以动传情”的方式,让“捡柴”成为连接人物内心世界与外部舞台的重要纽带。

从文化内涵层面,“捡柴”情节在连本戏中承载着劳动人民的价值观与生活哲学,它展现了“勤劳致富”的传统美德:如《朝阳沟》中银环下乡劳动,通过“捡柴”学会农活,最终扎根农村,体现了新时代青年对劳动价值的认同;它常与“善恶有报”的道德训诫结合,如《窦娥冤》中窦娥被陷害后,其父窦天章在查案途中“捡柴”发现冤案线索,最终为女平反,暗示“天道酬善”的因果观念。“捡柴”还象征着“希望与重生”:在困境中捡柴,既是维持生存的手段,也是人物在绝境中寻找出路的隐喻,如《红灯记》中李玉和为传递情报,在“捡柴”时与地下工作者接头,将平凡的劳动与革命事业联系起来,赋予情节更深的时代意义。

不同剧种的连本戏中,“捡柴”情节也呈现出地域文化特色,以下是部分剧种中“捡柴”情节的对比分析:

| 剧种 | 代表剧目 | 捡柴情节的核心功能 | 地域文化特色 |

|---|---|---|---|

| 豫剧 | 《秦雪梅》 | 展现女主角的勤劳,推动爱情发展 | 唱腔高亢,动作粗犷,体现中原人民的质朴 |

| 越剧 | 《祥林嫂》 | 揭示底层妇女的苦难,深化悲剧主题 | 唱腔婉转,身段柔美,凸显江南水乡的细腻情感 |

| 黄梅戏 | 《天仙配》 | 七仙女下凡“捡柴”,与董永相遇 | 语言通俗,生活气息浓厚,融入民间传说元素 |

| 川剧 | 《变脸》 | 主角“捡柴”时被追杀,触发“变脸”情节 | 身段灵活,融入绝技表演,体现巴蜀文化的幽默与辛辣 |

值得注意的是,随着时代发展,“捡柴”情节在当代连本戏中也被赋予新的内涵,在现代戏《焦裕禄》中,焦裕禄带领群众治沙,有“捡柴取暖”的情节,此时的“捡柴”不再是个人谋生手段,而是集体奋斗的象征,体现了共产党人与群众同甘共苦的精神;而在儿童剧《小萝卜头》中,“捡柴”成为小萝卜头在狱中传递情报的方式,将传统劳动情节与革命历史结合,让年轻观众在熟悉的故事中感受红色文化。

相关问答FAQs

Q1:为什么“捡柴”情节在多个剧种的连本戏中都频繁出现?

A1:“捡柴”情节的普遍性源于其生活基础与文化认同,农耕社会中,“捡柴”是普通人维持生计的常见劳动,贴近观众生活,容易引发共鸣;该情节具有极强的戏剧可塑性:既能展现人物性格(如勤劳、善良),又能推动剧情发展(如偶遇、冲突、发现线索),还能承载道德教化(如善恶有报、劳动光荣);从舞台表现看,“捡柴”动作简单直观,通过“唱做结合”可丰富表演层次,适合不同剧种的表演风格,因此成为连本戏中经久不衰的经典桥段。

Q2:现代戏曲改编中,“捡柴”情节有哪些创新?

A2:现代戏曲对“捡柴”情节的创新主要体现在三个方面:一是主题深化,将传统“捡柴”与时代精神结合,如乡村振兴题材中“捡柴”象征生态保护,革命题材中“捡柴”传递情报,赋予情节新的时代内涵;二是形式创新,融入现代舞台技术,如通过灯光投影营造山林场景,或结合舞蹈编排让“捡柴”动作更具观赏性;三是视角转换,从传统“悲情叙事”转向“励志叙事”,如当代青年题材中,“捡柴”不再是被迫谋生,而是主动选择的生活方式,体现新时代对劳动价值的重新诠释,让经典情节焕发新生。