近年来,随着短视频平台的兴起,传统文化与现代媒介的碰撞愈发频繁,豫剧卖水裱花视频”凭借独特的创意表达,成为现象级传播案例,这类视频并非简单地将豫剧与“卖水”“裱花”两个元素叠加,而是通过戏曲艺术的程式化语言,重新解构市井生活场景,让传统戏曲在当代语境下焕发新生,既保留了豫剧的艺术内核,又以年轻化的叙事方式触达更广泛受众。

解析:传统戏曲元素的现代表达

“豫剧卖水裱花视频”的核心魅力在于对传统戏曲元素的创造性转化,以“卖水”为例,其灵感源于经典豫剧剧目《卖水》,原剧通过丫鬟李桂枝的机智与善良,传递市井生活中的温情与正义,在短视频中,创作者保留了戏曲的“唱、念、做、打”基本框架,但对剧情进行了现代化改编:主角不再是古代丫鬟,而是当代街头卖水的小贩,唱词融入了“扫码支付”“冰镇酸梅汤”等现代生活词汇,身段动作则结合了挑水、叫卖等市井动态,既保留了豫剧“以歌舞演故事”的特点,又让观众感受到贴近生活的烟火气。

“裱花”元素的加入则进一步强化了传统与现代的融合,视频中,戏曲演员用豫剧的“水袖功”模拟裱花袋的挤压动作,以“兰花指”勾勒奶油花纹,唱腔中融入“裱花十八式”“甜点美学”等趣味表达,一段经典豫剧祥符调的【二八板】,被改编为介绍裱花技巧的唱段:“裱花针尖走龙蛇,奶油层层叠云霞,甜香入心三分暖,方寸之间见繁华。”这种将手工艺技艺与戏曲唱腔结合的方式,既展现了裱花的细腻之美,又让观众在旋律中感受到传统艺术的韵律感。

文化融合的亮点:打破圈层的创新表达

此类视频的创新之处,在于打破了传统戏曲的“舞台边界”与“受众壁垒”,传统豫剧多在剧场演出,受众以中老年群体为主,而短视频通过“场景下沉”与“语言转化”,让戏曲走进日常生活:拍摄场景从舞台变为街头巷尾、蛋糕工作室,演员服饰既有传统戏服的华丽,也有现代围裙、工装的简约;表演节奏适配短视频的“黄金3秒”,开头以高亢的豫剧腔调吸引注意,中间穿插趣味剧情(如顾客用豫剧对唱点单),结尾则以“裱花成品展示+戏曲亮相”形成记忆点。

视频还巧妙运用了“反差萌”的传播策略,年轻演员以戏曲功底演绎“卖水小哥”,刚柔并济的身段与憨厚直率的角色形成反差;资深豫剧演员挑战“裱花师”,用戏曲手势模拟裱花工具,这种“跨界”尝试既展现了演员的 versatility,也让观众看到传统艺术的多元可能,正如一位创作者在采访中所说:“我们不是在‘玩’戏曲,而是在用年轻人喜欢的方式,让豫剧‘活’在当下。”

传播效果与意义:传统文化的“破圈”之路

“豫剧卖水裱花视频”的传播效果远超预期,在抖音、快手等平台,相关话题播放量累计超10亿次,单条最高播放量突破5000万,评论区中“原来豫剧这么好玩”“想学戏曲版裱花”等留言屡见不鲜,更重要的是,这类视频带动了线下豫剧文化的复兴:多地戏曲培训班开设“戏曲+生活”体验课,年轻人通过模仿视频中的唱段、动作走近豫剧;部分蛋糕店与戏曲团体合作,推出“裱花+戏曲”主题文创产品,让传统艺术融入日常消费场景。

从文化传承的角度看,这种创新实践实现了“守正”与“创新”的平衡。“正”在于坚守豫剧的唱腔精髓、表演程式和文化内涵,“新”在于借助新媒体拓展传播渠道、丰富表达形式,正如非遗保护专家所言:“传统文化不是博物馆里的标本,而是流动的活水,只有与时代同频,才能让更多人感受到它的魅力。”

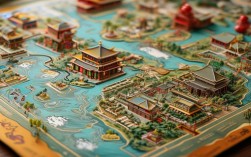

豫剧卖水裱花视频元素融合表

| 传统戏曲元素 | 现代生活元素 | 融合方式 | 观众反馈 |

|---|---|---|---|

| 豫剧唱腔(祥符调、豫东调) | 卖水叫卖、裱花术语 | 唱词改编,融入现代词汇 | “唱词好有创意,一听就懂!” |

| 水袖功、台步 | 挑水动作、裱花手势 | 身段动作模拟生活场景 | “水袖甩出奶油花,太绝了!” |

| 传统戏服、头饰 | 现代围裙、工装 | 服饰混搭,古今碰撞 | “扮相既有戏曲范儿又有烟火气!” |

| 经典剧目情节 | 街头卖水、蛋糕店日常 | 剧情现代化改编,贴近生活 | “感觉戏曲走进了我们的生活!” |

相关问答FAQs

问题1:豫剧卖水裱花视频为何能吸引年轻观众?

解答:这类视频的成功在于精准抓住了年轻观众的“兴趣点”,形式上打破传统戏曲的“严肃刻板”印象,通过“戏曲+生活”“传统+现代”的混搭,营造出轻松有趣的氛围;内容上贴近日常场景(如卖水、裱花),让观众有代入感;传播上适配短视频的“短平快”节奏,结合挑战赛、二次创作等互动形式,激发年轻用户的参与热情,年轻观众在娱乐中接触豫剧,逐渐从“看热闹”变为“懂门道”,实现了文化认同的转化。

问题2:这种“戏曲+生活”的创新模式是否会影响豫剧的本真性?

解答:不会,此类视频的核心是“形式创新,内核不变”,创作者在改编时始终保留豫剧的“根”——唱腔遵循传统板式,吐字归韵讲究“字正腔圆”,表演程式(如水袖功、眼神运用)严格遵循戏曲规范;只是在呈现载体和叙事角度上进行了现代化调整,目的是降低传统艺术的欣赏门槛,让更多人走进豫剧的世界,正如豫剧名家常香玉所言:“戏比天大,创新是为了更好地传承,而非改变本质。”