京剧《济公传》作为传统连台本戏的经典剧目,以“疯癫罗汉游戏人间,惩恶扬善度化众生”为主线,第三本在前两本“大闹秦相府”“巧斗铁佛寺”的基础上,将故事推向更复杂的矛盾冲突,融合了神魔斗法、官场讽刺与民间温情,既保留了济公“破衣烂衫、酒肉穿肠”的外相,更深化了“慈悲度人、智慧破障”的精神内核,以下从剧情脉络、人物塑造、艺术特色、文化内涵四方面展开详述。

剧情概要:善恶交织中的度化之旅

第三本开篇承接济公收伏铁佛寺妖僧后,云游至钱塘县时,恰逢县内怪事频发:城南李员外之女李婉儿突患“怪病”,终日昏睡不醒,口中却念叨“蜈蚣精索命”;城北张屠户家接连夜遭窃,失物皆为牲畜内脏,县衙捕快却查无痕迹,济公化身为“疯癫乞丐”,混迹市井探查,发现两案皆与“蜈蚣精”有关——原蜈蚣精修炼千年,因忌惮济公法力,藏身于县后山“黑风洞”,以妖术摄生魂修炼,更勾结县衙师爷“王半城”,借“祭神”之名搜刮民脂,实则将祭品供其修炼。

剧情围绕“破妖术、惩贪官、救百姓”展开双线并行:一线是济公与蜈蚣精的斗法,如“智取黑风洞”“葫芦收妖”等桥段,展现神通与智慧的较量;另一线是官场黑幕的揭露,济公化身“富商”戏弄王半城,使其暴露贪腐罪行,最终联合正直知县(此前曾被王半城蒙蔽)将其法办,高潮处“蜈蚣精现形”一戏,通过舞台特效(如烟雾中妖形显现、喷火等)与武打设计(济公与妖精的“空战”),将紧张气氛推向顶点,最终以济公用“紫金钵盂”收服妖精,李婉儿苏醒,百姓欢呼作结,其间穿插济公救助贫妇、调解邻里纠纷等“小故事”,体现“度人不分贵贱,慈悲遍及众生”的佛教思想,使剧情在“神魔斗法”的宏大之外,更具人间烟火气。

人物塑造:立体群像中的“济公精神”

济公作为核心人物,第三本中形象更趋丰满:他既是“疯癫”的化身——衣衫褴褛、手持破蒲扇、腰系酒葫芦,见县太爷直呼“狗官”,与孩童抢饼吃;又是“智慧”的象征——通过“疯话”点醒迷途知返的张屠户,用“偷换祭品”的戏法暴露蜈蚣妖修炼真相,其“癫”与“正”的统一,通过表演细节呈现:如面对妖精时的眼神从“迷离”到“锐利”,唱腔从【数板】的诙谐到【二黄导板】的悲悯,形成鲜明反差,凸显“外示狂相,内怀慈悲”的罗汉特质。

反派塑造同样典型:蜈蚣精并非单纯的“恶妖”,其修炼动机被设计为“因遭人类追杀而心生怨恨”,为后续济公“度化而非诛杀”埋下伏笔,暗合“众生皆有佛性”的佛教理念;王半城则作为“贪官”符号,圆滑世故——对上谄媚“知县大人英明”,对下欺压“百姓愚昧”,被济公戏耍时,从“傲慢”到“惊恐”的表情变化,通过丑角特有的“挤眉弄眼”“缩肩塌腰”等身段,将小人物的可笑与可憎刻画得入木三分。

平民角色则作为“被度化者”存在:李员外从“只求神明保佑女儿”到“带头捐资修桥铺路”,体现济公“度人先度心”的智慧;张屠户从“因家产被盗迁怒邻里”到“将肉分给贫苦百姓”,展现民间朴素的善恶观转变,这些人物虽非主线,却构成了济公“游戏人间”的众生相,使故事更具社会意义。

艺术特色:程式化表演中的创新表达

京剧《济公传》第三本在传统程式基础上,融入了丰富的艺术手法,形成独特的舞台魅力。

唱念做打:丑角表演的集大成者

济公属“丑行”中的“方巾丑”(兼具文丑的诙谐与武丑的灵动),其表演极具特色:“念白”以“京白”为主,夹杂方言(如“贫僧要酒喝,不要钱花”的“苏白”口吻),半白半韵,节奏明快;“唱腔”融合【西皮流水】的轻快与【二黄散板】的苍凉,如“酒肉穿肠过,佛祖心中留”一段,通过旋律起伏表现济公外相与内心的矛盾;“做打”则突出“夸张”与“生活化”:醉步(踉跄中保持平衡)、扇子功(转扇、抛扇、扇指间皆有寓意)、抢背(武打中跌扑技巧),既符合“疯癫”人设,又展现演员深厚功底。

舞台呈现:写意与象征的结合

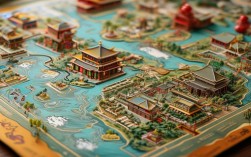

传统京剧的“一桌二椅”在本场中被赋予新意:一桌可作“县衙公案”“黑风洞石台”,二椅可化身“土地庙神龛”“李员外家绣楼”,通过演员表演与观众想象完成场景转换;服装道具极具符号性——济公的“富贵衣”(打补丁的蓝布衫)象征“不慕荣华”,蜈蚣精的“鳞甲披风”(红黑相间,缀以亮片)暗示“妖邪”,王半城的“方巾玉带”代表“官场身份”;武打设计上,“妖精喷火”用“烟火彩”(松香、硫磺混合)实现,“空中斗法”通过“吊钢丝”与“翻跳跟头”结合,既保留传统“打出手”的精彩,又增添神魔斗法的奇幻感。

音乐伴奏:烘托气氛的点睛之笔

文场以“唢呐”吹奏【急急风】表现妖精现形的紧张,武场用“大锣”配合济公“扇指”的动作,增强戏剧张力;过门音乐中融入“佛教梵呗”(如“南无阿弥陀佛”的旋律),既点明济公身份,又暗喻“度化”主题。

文化内涵:世俗信仰中的哲学思辨

《济公传》第三本看似“神魔斗法”的通俗故事,实则蕴含深刻文化内涵:其一,佛教“慈悲”与“智慧”的统一,济公不杀蜈蚣精,而是以“紫金钵盂”收服,促其“修行向善”,体现佛教“众生平等”“普度众生”的核心思想;其二,民间“善恶有报”的伦理观,王半城贪腐被惩、蜈蚣精恶行败露,最终都得到应有惩罚,呼应百姓对“正义”的朴素追求;其三,对“疯癫”与“清醒”的哲学思考,济公的“疯”是对封建礼教的“反叛”——不守清规戒律、不拜权贵,其“清醒”则是对世事人情的洞察——看透贪官本质、洞悉妖邪伎俩,这种“癫狂表象下的理性光辉”,正是济公形象跨越百年仍受喜爱的根本原因。

相关问答FAQs

Q1:京剧《济公传》第三本中的“济公步”有何表演特点?如何通过步法表现人物性格?

A:“济公步”是丑角表演中的经典步法,以“踉跄、摇摆、跳跃”为特点,具体可分为三种:一是“醉步”,脚跟不着地,身体左右摇晃,表现济公“酒醉佯狂”的外相,如剧中济公与王半城周旋时,用醉步化解对方的刁难,既显滑稽又暗藏机锋;二是“颠步”,前脚掌着地,快速小步移动,表现济公“急中生智”的灵动,如“抢收祭品”时,颠步配合扇子抛接,突出行动敏捷;三是“跳步”,突然跃起或单脚跳转,表现济公“神通广大”的罗汉身份,如“收服妖精”时的腾空跳跃,暗示其法力高强,通过步法的“疾徐轻重”,既塑造了济公“疯癫”的外在形象,又传递出“外相不拘,内心澄明”的性格内核。

Q2:传统京剧《济公传》第三本在当代改编中,哪些元素被保留或创新?为何这样调整?

A:当代改编中,核心元素被保留:济公“疯癫罗汉”的形象、惩恶扬善的主线、“程式化表演”的精髓(如扇子功、醉步),以及“善恶有报”“慈悲度人”的文化内核,这些是剧目的“魂”,确保了传统艺术的传承。创新调整主要体现在三方面:一是剧情精简,传统连台本戏动辄十本,当代改编压缩至一本,聚焦“黑风洞”主线,节奏更符合现代观众审美;二是舞美科技化,用LED屏呈现“黑风洞”“妖气弥漫”等场景,替代传统“烟雾彩”,增强视觉冲击力;三是人物立体化,如给蜈蚣精增加“曾为被人类伤害的精怪”的背景,避免脸谱化,引发观众对“善恶边界”的思考,这些调整既保留了京剧的“写意精神”,又融入现代叙事理念,让传统剧目在当代焕发新生。