豫剧《香魂女》作为中国戏曲史上的经典之作,以其深刻的人性刻画和独特的艺术魅力感染了无数观众,而剧中的“荷塘照片”更成为承载人物情感与主题意蕴的核心意象,这幅看似简单的舞台场景,不仅勾勒出豫剧写意美学的精髓,更通过光影与人物的交织,将女主角香草的内心世界展现得淋漓尽致。

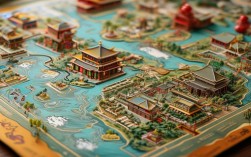

《香魂女》改编自周大新同名小说,以民国时期豫东平原为背景,讲述了女商人香草在封建礼教与世俗利益夹缝中的挣扎与觉醒,剧中的荷塘并非简单的自然背景,而是香草精神世界的镜像——清晨时分的荷塘,薄雾缭绕,荷叶田田,粉嫩的荷花点缀其间,水面倒映着香草独自伫立的身影,照片中的她身着素色蓝布衫,微微蹙眉,目光投向远方,既带着对过往的怅惘,又藏着对未来的迷茫,荷花的“出淤泥而不染”恰与香草身处污浊却向往纯真的品性形成呼应,而荷叶的“中通外直”则暗喻她外圆内刚的性格,导演在处理这一场景时,并未采用写实布景,而是以半透明的纱幕投影荷塘轮廓,配合灯光的明暗变化,营造出“虚实相生”的意境,这正是豫剧“三五步行遍天下,六七人百万雄兵”写意美学的生动体现。

从剧情发展看,荷塘照片是香草命运转折的重要见证,第一幕中,年轻时的香草在荷塘边与恋人相会,荷花的娇艳象征着她对爱情的憧憬;第二幕被迫嫁入富商家庭后,她在荷塘边独坐,凋零的荷花暗示着理想被现实碾碎;第三幕历经商场沉浮与人性救赎后,她再次立于荷塘,此时的荷花虽历经风雨却依旧挺拔,象征着她历经磨难后的精神觉醒,照片中水面的波纹,恰似香草内心情感的波澜,时而平静如镜,时而泛起涟漪,与剧中“哭坟”“醉酒”等经典唱段形成情感共振,让观众通过视觉意象更深刻地理解人物复杂的心理轨迹。

从艺术表现手法看,荷塘照片融合了豫剧的唱、念、做、打与舞台美术的创新,摄影镜头捕捉到香草的水袖轻扬——当她唱到“香魂一缕随风去”时,水袖拂过水面,在纱幕上投下流动的影子,将戏曲程式化的动作与自然意象巧妙结合;而背景中若隐若现的渔船与孩童,则通过“以景写人”的手法,暗示香草从“为己”到“为人”的转变,暗合剧中“救赎自我”的主题,这种将传统戏曲元素与现代舞台技术相融合的处理,让“荷塘照片”既保留了豫剧的乡土气息,又赋予其跨越时代的审美价值。

| 剧情阶段 | 荷塘状态 | 人物情感 | 象征意义 |

|---|---|---|---|

| 少女时期 | 荷花初绽,荷叶鲜嫩 | 对爱情的向往,对自由的憧憬 | 纯真与希望 |

| 婚姻枷锁 | 荷花凋零,荷叶枯黄 | 理想破灭,内心压抑 | 挣扎与痛苦 |

| 觉醒重生 | 荷花挺立,荷叶舒展 | 经历磨难后的坚韧与释然 | 救赎与新生 |

这幅荷塘照片之所以成为经典,更在于它超越了舞台场景的局限,成为对女性命运的普遍隐喻,香草与荷塘的“共生”关系,恰如千百年中国女性在传统伦理中的处境——既被环境裹挟,又始终保持着对“洁净”与“尊严”的坚守,当照片中的香草最终微笑着走向荷塘深处,观众看到的不仅是一个人物的结局,更是一种精神的升华:纵然身处泥泞,灵魂亦可如荷花般高洁。

FAQs

Q1:荷塘照片在《香魂女》中为何能成为核心意象?

A1:荷塘照片通过视觉意象与人物命运的深度绑定,成为香草精神世界的物化象征,荷花“出淤泥而不染”的品性呼应了香草在世俗挣扎中保持本真的特质,而荷塘在不同剧情阶段的状态变化(初绽、凋零、挺立),直观展现了人物从憧憬到压抑再到觉醒的心路历程,其虚实结合的舞台呈现,融合了豫剧写意美学与现代技术,使抽象的情感具象化,成为连接剧情、人物与主题的关键纽带。

Q2:豫剧《香魂女》的荷塘场景与传统戏曲布景有何不同?

A2:传统戏曲布景多采用“一桌二椅”的象征性手法,通过程式化动作暗示环境,而《香魂女》的荷塘场景在保留戏曲写意精神的基础上,引入了现代舞台技术,例如以纱幕投影营造虚实相生的光影效果,通过灯光变化模拟不同时段的荷塘氛围,并用水袖、身段等程式化动作与自然意象互动,形成“景在人动,人随景移”的动态美感,这种创新既打破了传统布景的简约性,又未脱离戏曲“以形写神”的美学内核,实现了传统与现代的有机融合。