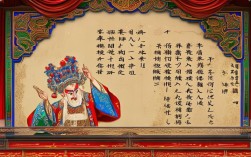

豫剧作为中国最大的地方剧种之一,其伴奏艺术是塑造剧种风格、推动剧情发展、烘托人物情感的核心要素,在豫剧表演中,负责伴奏的人员并非简单的“乐队成员”,而是有着明确分工和专业称谓的“场面”从业者,传统豫剧伴奏分为“文场”与“武场”两大部分,两者各司其职又相互配合,共同构成了豫剧音乐的骨架,要准确回答“豫剧伴奏的人叫什么”,需从文场、武场的具体角色入手,理解其称谓背后的专业逻辑与文化内涵。

豫剧伴奏的统称:“场面”与“文武场”

在传统戏曲行话中,豫剧伴奏团队统称为“场面”,这一称谓源于早期戏曲演出时,乐队成员围坐在舞台侧面(俗称“场面”)的布局,根据乐器性质和功能,“场面”进一步细分为“文场”与“武场”:文场以管弦乐器为主,负责旋律的铺陈与唱腔的托腔保调;武场以打击乐器为主,掌控节奏、速度、情绪,是整个乐队的“指挥中心”,提到豫剧伴奏人员,可笼统称为“场面从业者”,但具体到每个角色,则有更精准的称谓。

文场伴奏:弦管和鸣,托腔保调的“灵魂塑造者”

文场是豫剧音乐的“血肉”,主要负责旋律演奏,与演员的唱腔、表演紧密贴合,文场乐器以板胡为核心,辅以二胡、唢呐、笙、笛子等,各乐器的演奏者均有特定称谓,其职责不仅在于演奏,更在于通过音乐诠释人物性格与剧情氛围。

板胡琴师:文场的“主心骨”

板胡是豫剧最具代表性的主奏乐器,其音色高亢嘹亮、刚劲有力,能充分体现豫剧“粗犷豪放、细腻抒情”的双重特质,演奏板胡的琴师被称为“板胡琴师”或“主弦琴师”,是文场的核心人物,板胡琴师需要深度理解剧本内容、演员唱腔流派(如常派、陈派、崔派、马派、阎派等),通过运弓力度、揉弦方式、滑音技巧等,精准贴合演员的“吐字归韵”,在表现悲怆情绪时,琴师会采用“压揉”技法让音色更显凄凉;在表现欢快场景时,则通过“跳弓”营造明快节奏,可以说,板胡琴师是演员唱腔的“第二声部”,直接决定了豫剧音乐的辨识度与感染力。

二胡手:唱腔的“温柔补笔”

二胡在文场中扮演“辅助角色”,音色柔和,常与板胡形成“主次呼应”,演奏二胡的称为“二胡手”,其职责是通过长音、垫音、花音等技法,丰富唱腔的层次感,在慢板唱段中,二胡会以连绵的旋律填补板胡的间隙,让唱腔更显舒展;在对唱或轮唱时,二胡则可通过模仿不同角色的音色变化,增强戏剧张力。

唢呐手:情绪的“号角”

唢呐是文场中的“高音担当”,音域宽广、穿透力强,常用于表现激昂、悲壮或喜庆的场景,演奏唢呐的称为“唢呐手”,其技巧包括“循环换气”“滑音”“花舌”等,能模拟人声哭喊、鸟鸣等声音,如在《花木兰》中“刘大哥讲话理太偏”的经典唱段前,唢呐以一段高亢的引子开场,瞬间点燃观众情绪;而在《穆桂英挂帅》中,唢呐则通过苍凉的音色表现穆桂英的壮志未酬。

笙与笛子手:色彩的“调和者”

笙和笛子是文场的“色彩乐器”,音色清亮,常用于渲染田园风光或宫廷氛围,演奏笙的称为“笙手”,演奏笛子的称为“笛子手”,其职责是通过和声与装饰音,让文场音乐更显丰满,在表现乡村生活的场景中,笛子会吹奏出悠扬的旋律,搭配笙的和声,营造出清新自然的意境。

武场伴奏:锣鼓点睛,掌控节奏的“导演之手”

武场是豫剧音乐的“骨架”,以打击乐器为主,通过“板鼓”“大锣”“小锣”“铙钹”等乐器的组合,掌控表演的节奏、速度、力度,是连接唱、念、做、打的“指挥中枢”,武场演奏者的称谓与职责分工更为明确,鼓师”地位最为关键。

鼓师(司鼓):乐队的“总指挥”

鼓师是武场的灵魂,演奏乐器为“板鼓”(又称“单皮鼓”),左手执“檀板”(又称“牙板”),右手持鼓签,鼓师通过鼓点的变化(如“慢板”“快板”“散板”“垛板”等)和檀板的敲击,向文场、演员、武场其他成员传递节奏信号,是整个演出的“节拍器”,在演员登场前,鼓师会以“凤点头”的鼓点提示即将亮相;在打斗场面中,则通过“急急风”的鼓点营造紧张氛围,优秀的鼓师需精通“锣经”(打击乐的固定节奏谱),并能根据演员的即兴发挥灵活调整节奏,被称为“无形的导演”。

锣手:节奏的“基石”

锣手负责演奏大锣,是武场的基础音色来源,大锣音色浑厚,通过敲击位置(如“击心”“击边”)和力度变化,表现不同情绪:如“一击”表示强调,“双击”表示紧张,“闷击”表示压抑,锣手需与鼓师紧密配合,准确执行鼓师的节奏指令,确保整个乐队的节奏统一。

小锣手:细节的“勾勒者”

小锣音色清脆,常用于表现诙谐、灵巧或紧张的场景,小锣手通过“单击”“滚击”等技巧,为节奏增添细节,在表现人物紧张时,小锣会以快速的“碎音”模拟心跳;在丑角表演中,则通过轻快的锣点突出滑稽感。

钹手:音色的“碰撞点”

钹(又称“铙钹”)由两片铜制圆盘组成,音色响亮,常用于表现激烈或庄严的场景,钹手通过“击打”“摩擦”等技法,与鼓、锣形成“三响”组合,增强音乐的冲击力,如在战争场面中,钹与锣鼓的配合能营造出千军万马的气势。

文武场的协作:豫剧伴奏的“整体美学”

豫剧伴奏并非文场与武场的简单叠加,而是“文武场一体”的有机整体,鼓师通过眼神、手势指挥文场琴师和其他武场成员,确保唱腔与节奏的完美契合;板胡琴师则需根据鼓师的鼓点调整演奏力度,做到“鼓随琴走,琴随鼓转”,在《朝阳沟》中“银环下山”的唱段中,文场板胡以悠长的旋律表现银环的犹豫,武场鼓师则以舒缓的“慢板”节奏配合,两者共同营造出离别的伤感氛围,这种“你中有我,我中有你”的协作,正是豫剧伴奏艺术的精髓所在。

现代豫剧伴奏的称谓演变

随着时代发展,豫剧伴奏逐渐融入西洋乐器(如提琴、钢琴、电子琴等),但传统称谓仍被保留,在现代豫剧团中,文场、武场的分工依然明确,板胡琴师、鼓师等核心称谓不变,新增的乐器演奏者则多直接称为“提琴手”“键盘手”等,无论乐器如何丰富,“托腔保调、烘托剧情”的核心职责始终未变,传统称谓背后所蕴含的专业精神与文化传承,依然是豫剧伴奏艺术的根基。

豫剧伴奏乐器与称谓对照表

| 类别 | 乐器 | 演奏者称谓 | 核心作用 |

|---|---|---|---|

| 文场 | 板胡 | 板胡琴师/主弦 | 主奏旋律,贴合唱腔风格 |

| 二胡 | 二胡手 | 辅助旋律,丰富唱腔层次 | |

| 唢呐 | 唢呐手 | 渲染情绪,模拟人声或自然声音 | |

| 笙/笛子 | 笙手/笛子手 | 调和音色,营造氛围 | |

| 武场 | 板鼓(单皮鼓) | 鼓师/司鼓 | 指挥节奏,掌控全场速度与情绪 |

| 大锣 | 锣手 | 奠定基础节奏,表现情绪基调 | |

| 小锣 | 小锣手 | 勾勒节奏细节,增添灵动感 | |

| 钹(铙钹) | 钹手 | 增强音色冲击力,渲染激烈场景 |

相关问答FAQs

问题1:豫剧伴奏中,鼓师为什么被称为“总指挥”?

解答:鼓师在武场中处于核心地位,通过板鼓的鼓点和檀板的敲击,向文场、演员、武场其他成员传递节奏、速度、情绪等信号,鼓师以“慢鼓点”提示演员进入抒情唱段,以“快鼓点”催促武打动作的节奏;鼓师需根据演员的即兴发挥(如“叫板”“拖腔”)灵活调整节奏,确保整个表演的连贯性,鼓师还掌握着“锣经”(打击乐固定谱),通过不同的鼓点组合(如“凤点头”“急急风”)引导剧情发展,因此被称为“无形的总指挥”。

问题2:成为豫剧板胡琴师需要掌握哪些核心技能?

解答:豫剧板胡琴师需具备三大核心技能:一是“琴技”,需精通板胡的运弓、揉弦、滑音、颤音等技法,能驾驭高亢、激昂、悲怆、细腻等多种音色;二是“戏理”,需深入理解豫剧各流派(常派、陈派等)的唱腔特点、吐字规律和人物情感,做到“托腔保调”(即通过旋律衬托唱腔,让演员的演唱更饱满);三是“协作能力”,需与鼓师、演员紧密配合,能根据表演节奏即时调整演奏力度和速度,实现“人琴合一”,还需熟悉传统剧目和现代创作的音乐风格,具备即兴创作能力,以适应不同剧目的需求。