京剧《秦香莲》是中国传统戏曲中的经典代表作之一,被誉为“京剧大全集”中伦理悲剧的典范,该剧以北宋年间民间传说为蓝本,通过秦香莲携子上京寻夫、遭遇丈夫陈世美负心、最终在包拯主持公道下沉冤得雪的故事,深刻揭示了封建社会中妇女的悲惨命运与伦理道德的冲突,展现了京剧艺术的独特魅力。

剧情围绕“寻夫—被弃—告状—铡美”展开:秦香莲在丈夫陈世美进京赶考多年后,因家乡连年饥荒,携子女千里跋涉至东京汴梁寻夫,岂料陈世美已高中状元并被招为驸马,不仅不认妻儿,还命家将韩琪追杀灭口,韩琪得知真相后自刎明志,秦香莲悲愤之下将陈世美告至开封府,包拯不顾国太、公主的求情,以“王子犯法与庶民同罪”为准则,最终铡死陈世美,为秦香莲讨回公道,故事跌宕起伏,矛盾冲突尖锐,既有家庭伦理的悲情,又有官场正义的彰显,成为京剧舞台上久演不衰的剧目。

剧中人物形象鲜明,各具特色,通过不同行当的演绎深入人心,主要人物及行当、性格特点如下:

| 角色 | 行当 | 性格特点 | 经典唱段/台词 |

|---|---|---|---|

| 秦香莲 | 青衣 | 坚韧刚烈、深明大义 | 《见皇姑》《秦香莲哭坟》 |

| 陈世美 | 老生/小生 | 负心忘义、趋炎附势 | 《驸马爷近前看端详》 |

| 包拯 | 铜锤花脸 | 铁面无私、刚正不阿 | 《包龙图打坐在开封府》 |

| 韩琪 | 武丑/老旦 | 忠义悔悟、舍生取义 | “放走秦氏,韩琪自刎” |

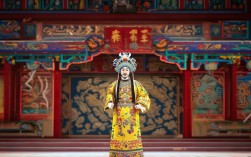

京剧《秦香莲》的艺术成就体现在唱腔、念白、身段等多方面,唱腔以西皮、二黄为主要板式,秦香莲的【二黄慢板】如“躬身施礼开言道”,低回婉转,饱含悲苦;包拯的【导板】与【回龙】结合,如“驸马爷近前看端详”,气势恢宏,凸显威严,念白上,秦香莲的京白朴实真切,陈世美的韵白虚伪冷漠,包拯的韵字铿锵有力,形成鲜明对比,身段表演中,秦香莲的“跪爬”“抢背”等动作展现其绝望挣扎,陈世美的“甩袖”“背手”体现其傲慢冷漠,包拯的“髯口功”“台步”彰显其沉稳威严,剧中服饰、脸谱也极具象征性:秦香莲素衣荆钗,凸显平民身份;包拯黑脸月牙,象征铁面无私;陈世美官袍蟒带,代表权势地位,共同构建了京剧艺术的视觉美学。

作为传统文化的重要载体,《秦香莲》不仅影响了京剧舞台,还被评剧、豫剧、越剧等多个剧种移植改编,更被拍成影视剧,传播至海内外,其“铡美案”故事深入人心,“包青天”成为正义的化身,剧中对善恶、忠奸、伦理的探讨,至今仍引发观众共鸣,它既是京剧艺术的集大成者,也是中华民族道德观念的艺术化呈现,在“京剧大全集”中占据不可替代的地位。

FAQs

-

京剧《秦香莲》中“见皇姑”一折的唱腔有何艺术特色?

“见皇姑”是秦香莲的核心唱段,以【二黄慢板】为主体,辅以【原板】【垛板】,唱腔设计上,通过“起承转合”的结构,如“劝驸马杀妻灭心太毒狠”一句,用下滑音表现控诉,拖腔处加入颤音,增强悲愤情绪;节奏由缓至急,配合“抢背”“跪步”等身段,将秦香莲的绝望与刚烈展现得淋漓尽致,成为青衣唱腔的典范之作。

-

陈世美在京剧中的形象是否完全负面?是否有复杂的性格刻画?

传统演出中陈世美多以“负心汉”形象呈现,但部分版本通过其唱段“自幼儿蒙母训读书文”展现其寒苦出身,暗示权力对人性的腐蚀;在“见包拯”一折中,其唱腔“忽听包拯一声唤”既有对权势的维护,也有对妻儿的片刻愧疚,使角色并非简单的“脸谱化”恶人,而是带有封建科举制度下人性异化的悲剧色彩,增强了故事的深度。