豫剧电影《大祭桩》作为豫剧传统经典剧目之一,其改编自同名舞台剧,通过电影化的镜头语言,将这一承载着深厚情感与伦理冲突的故事以更具视觉冲击力的方式呈现给观众,影片以宋代为背景,围绕李黄两家的恩怨情仇,通过李彦贵与黄桂英的爱情悲剧,展现了封建礼教对人性的压抑与个体在命运面前的抗争,成为豫剧艺术与电影媒介融合的典范之作。

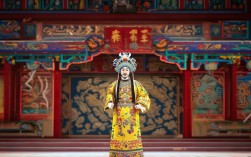

故事始于李彦贵与黄桂英的青梅竹马,二人情投意合,然而李家因遭奸人陷落败,黄桂英之父黄璋嫌贫爱富,强行拆散二人,并将黄桂英另配高门,李彦贵为挽回爱情,在黄府花园卖身筹银,却遭黄璋仆人诬陷盗窃,黄桂英不顾父亲反对,以死相逼证明李彦贵清白,后李彦贵被诬入狱,黄桂英夜探法场,途中遭遇暴雨,黄母阻拦,黄桂英以“大祭桩”为凭,哭祭亡灵,最终真相大白,李彦贵获释,但黄桂英因心力交瘁而逝,留下千古悲歌,影片通过“花园赠银”“夜探法场”“大祭桩哭灵”等核心情节,层层递进地展现了人物内心的挣扎与情感的爆发,将豫剧的“唱、念、做、打”与电影叙事紧密结合。

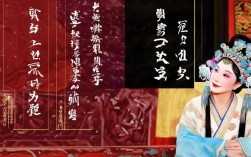

在人物塑造上,影片成功刻画了多个鲜活形象,黄桂英作为核心人物,其性格刚烈与柔情的交织尤为动人:既有对爱情的忠贞不渝,也有对封建礼教的反抗精神,她在“打路”一折中的表演,通过跌扑、跪爬等身段,配合高亢悲怆的唱腔,将冒雨寻夫的急切与绝望展现得淋漓尽致,李彦贵则体现了书生的清白与无奈,其“蒙冤受屈”的唱段哀婉动人,让观众感受到命运的无常,李母的形象则从最初的固执偏执到后来的悔恨交加,展现了封建家长制下人性的复杂,这些人物在矛盾冲突中的成长与毁灭,使得故事具有强烈的悲剧张力与伦理反思。

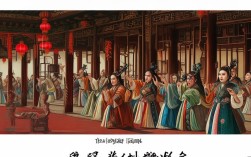

豫剧艺术特色在电影中得到充分彰显,影片保留了豫剧经典唱腔,如慢板的深沉、二八板的流畅、流水板的激越,尤其是黄桂英的“祥符调”唱腔,嗓音高亢明亮,情感饱满,极具感染力,在表演上,豫剧特有的“虚拟化”程式被电影镜头巧妙转化:如“趟马”动作通过远景与剪辑表现骑马奔驰的节奏,“水袖功”通过特写捕捉甩袖的细节,既保留了传统戏曲的写意美,又通过电影镜头强化了视觉冲击力,电影在场景设计中融入宋代中原风貌,如古朴的府邸、静谧的花园、萧瑟的法场,与豫剧的舞台布景形成虚实结合的审美效果,增强了故事的代入感。

作为改编作品,豫剧电影《大祭桩》在尊重传统的基础上进行了创新,电影通过蒙太奇手法压缩舞台叙事节奏,如将黄桂英“赠银”“被诬”“寻夫”等情节用交叉剪辑串联,增强了故事的紧凑感;特写镜头的运用让演员的细微表情得以放大,如黄桂英跪祭时泪水的滑落、李彦贵狱中憔悴的面容,使人物情感更具穿透力,在音乐处理上,电影保留了豫剧主胡、板鼓等传统乐器,同时加入交响乐伴奏,既强化了戏剧冲突的层次感,又让音乐更具现代审美,实现了传统戏曲与电影音乐的有机融合。

影片不仅是一部艺术作品,更承载着文化传承的意义,它通过经典故事传递了“忠贞”“反抗”“悔悟”等普世价值,让观众在欣赏戏曲之美的同时,感受到封建礼教的残酷与人性的光辉,作为豫剧电影的代表作,《大祭桩》推动了地方戏曲的传播,让更多年轻观众了解并爱上豫剧艺术,为传统戏曲的现代化发展提供了有益借鉴。

相关问答FAQs

Q:《大祭桩》中黄桂英的“打路”一折为何成为经典?

A:“打路”是《大祭桩》的核心场次,集中展现了黄桂英的性格与情感,这一折中,黄桂英为寻蒙冤的丈夫,冒雨夜行,通过“跌扑”“跪爬”“抢背”等高难度身段动作,配合“慢板”“流水板”交替的唱腔,将内心的焦急、悲痛、绝望层层递进地表现出来,尤其是唱词“听一言来泪满面,暴雨难浇心头火”,演员通过嗓音的强弱变化与情感的起伏,将“哭灵”的悲怆与“抗争”的刚烈融为一体,既有豫剧表演的程式化美感,又有强烈的情感冲击力,因此成为豫剧舞台与银幕上的经典片段。

Q:豫剧电影《大祭桩》与舞台版相比,在改编上有哪些突破?

A:相较于舞台版,豫剧电影《大祭桩》在改编上实现了三方面突破:一是叙事节奏的优化,电影通过蒙太奇手法压缩了部分过场戏,如李黄两家恩怨的铺垫用闪回呈现,使主线更聚焦;二是视觉呈现的丰富化,电影实景拍摄了宋代街景、法场、雨夜等场景,结合特效还原暴雨环境,突破了舞台布景的局限性;三是人物心理的深化,通过特写镜头捕捉演员的眼神、微表情,如黄桂英跪祭时颤抖的双手、李母悔恨时的泪光,让观众更直观感受人物内心,增强了故事的感染力,这些创新既保留了豫剧的艺术精髓,又符合电影观众的审美需求。