老版京剧电影《铡美案》作为中国戏曲电影的经典之作,诞生于1964年,由长春电影制片厂出品,是京剧艺术与电影媒介深度融合的标志性成果,影片改编自传统京剧《秦香莲》,讲述了北宋年间驸马陈世美贪图富贵、抛妻弃子,原配秦香莲携儿女进京寻夫反遭迫害,最终包拯不畏权贵、依法铡处陈世美的故事,这部作品不仅以精湛的京剧表演和电影语言展现了传统戏曲的魅力,更通过善恶分明的叙事传递了“法理昭彰、正义必胜”的价值观,成为几代观众心中的文化记忆。

善恶交锋的经典叙事

《铡美案》的故事围绕陈世美的“负心”与包拯的“秉公”展开核心冲突,开篇通过秦香莲的视角展现底层百姓的苦难:她在家乡苦守寒窑,抚养幼子,却因连年荒废,公婆相继饿死,无奈之下携儿女进京寻夫,此时的陈世美已高中状元,又被招为驸马,为保荣华富贵,他不仅不认妻儿,反而派家将韩琪追杀灭口,韩琪得知真相后良心发现,自刎前将秦香莲母子的血书赠予包拯,秦香莲拦轿喊冤,闯开封府告状,包拯初疑陈世美所为,经对质后查明真相,欲铡陈世美,陈世美的国太、公主出面求情,甚至以皇权施压,但包拯坚守“王子犯法与庶民同罪”的信念,最终依法将陈世美铡于龙头铡下,正义得以伸张。

剧情以“寻夫—告状—铡美”为三重递进,层层铺垫矛盾:从家庭伦理的背叛(陈世美不认妻儿),到社会阶层的对立(权贵对平民的迫害),再到法权与皇权的博弈(包拯的抗争),这种“小人物对抗强权”的叙事框架,既贴合传统戏曲“善恶有报”的审美诉求,也通过包拯这一“清官符号”强化了民众对公平正义的向往。

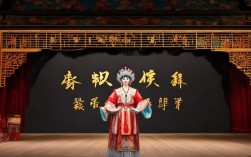

主要演员与角色塑造:行当艺术的巅峰呈现

老版《铡美案》的成功离不开主演对角色的精准诠释,几位核心演员的表演堪称京剧“生旦净丑”行当艺术的典范:

-

包拯(李和曾饰):作为铜锤花脸的代表角色,李和曾的表演将包拯的“刚正”与“威严”融为一体,他的唱腔以“金钩铁画”著称,如核心唱段“包龙图打坐在开封府”,通过高亢苍凉的“西皮导板”转“慢板”,既展现了包拯的铁面无私,又暗含对百姓疾苦的悲悯,念白上,他借鉴了“架子花脸”的顿挫感,如“陈世美!”一声断喝,声震屋瓦,将怒其不争、哀其不幸的复杂情绪浓缩其中。

-

秦香莲(张君秋饰):张君秋以“张派”青衣的细腻唱腔塑造了这一悲情女性形象,她的唱腔婉转中带着坚韧,如“夫在东京为官宦”一段,通过“二黄慢板”的起伏转折,将秦香莲对丈夫的思念、对现实的失望层层铺陈;而在“见皇姑”的对手戏中,她以“流水板”的急促节奏,配合眼神中的悲愤与隐忍,将弱女子的无助与不屈刻画得入木三分。

-

陈世美(袁世海饰):袁世海作为“架子花脸”宗师,以“架子花脸”的“做功”为主,塑造了陈世美的虚伪与狠毒,他摒弃了传统反派脸谱化的“奸白脸”,而是通过眼神的游移、身段的僵硬,展现其内心的矛盾与决绝;在“见秦香莲”一场中,他先是故作惊讶,继而厉声呵斥,最后恼羞成怒,层次分明的表演让“负心汉”形象立体可感。

饰演韩琪的侯喜瑞、饰演国太的李金泉等配角,也以精湛的功底丰富了故事的张力,如韩琪自刎前的“三笑”,既是对世道的嘲讽,也是对良知的坚守,成为全剧最动人的片段之一。

艺术特色与电影化表达:传统戏曲的现代转化

作为京剧电影,《铡美案》并非简单记录舞台表演,而是通过电影语言对戏曲艺术进行了创造性转化,实现了“戏曲程式”与“电影写实”的平衡:

表演与唱腔:京剧精髓的保留

影片严格遵循京剧的“唱念做打”规范,保留了传统戏的经典唱段与身段,例如包拯的“驸马爷近前看端详”,通过“西皮流水”的明快节奏,将铡美前的决心与对陈世美的痛惜融为一体;秦香莲的“琵琶词”则以“反二黄”的悲凉腔调,配合“甩袖”“掩面”等身段,将女子的哀怨展现得淋漓尽致,这些唱腔不仅推动剧情发展,更成为角色情感的核心载体。

电影化手法:镜头语言的革新

影片突破了舞台剧的“三面观”局限,运用电影特写、蒙太奇等手法增强叙事张力,例如秦香莲寻夫途中,通过远景展现荒原的苍茫,中景表现她携儿带女的艰辛,近景捕捉她脸上的风霜与泪水,虚实结合的镜头语言强化了“底层苦难”的视觉冲击;而在“铡美”高潮段落,镜头从包拯紧握的铡刀缓缓上移,定格在他坚毅的面部表情,再切陈世美惊恐的眼神,通过交叉剪辑将戏剧冲突推向顶点。

服装与舞台:虚实结合的美学追求

影片在服装道具上既遵循京剧的“写意性”,又融入电影的“写实感”,包拯的黑额月牙、蟒袍玉带,秦香莲的素衣荆钗,陈世美的状元官服、驸马锦袍,均保留了京剧服饰的象征意义;而场景设计上,开封府的庄重、驸马府的奢华、荒野的萧瑟,则通过实景搭建与布景结合,营造出更具沉浸感的氛围,让传统戏曲的“虚拟空间”与电影的“真实场景”相得益彰。

以下为《铡美案》核心艺术特色对比表:

| 艺术元素 | 传统舞台剧呈现 | 电影化改编 |

|---|---|---|

| 唱腔 | 现场演唱,注重与观众的互动 | 录音棚录制,后期配乐,增强音色层次 |

| 身段表演 | 面向三面观众,程式化动作 | 特写镜头捕捉细节,镜头运动强化动态 |

| 场景转换 | 一桌二椅,象征性布景 | 实景与搭景结合,蒙太奇实现时空跳跃 |

| 情感表达 | 依赖演员唱念做打的综合呈现 | 镜头语言辅助,如特写、慢镜头强化情绪 |

文化影响与历史地位:戏曲电影的里程碑

老版《铡美案》自上映以来,便成为戏曲电影的标杆之作,其影响远超艺术领域:

在文化传播层面,影片将京剧从剧场搬上银幕,让更多观众(尤其是年轻群体)得以接触传统戏曲,据统计,影片上映时观影人次突破亿,带动了全国范围内的“京剧热”,推动了戏曲艺术的普及。

在艺术创作层面,它为戏曲电影改编提供了范本:既尊重戏曲的“本体性”(保留唱腔、程式),又发挥电影“叙事性”的优势(增强情节张力、丰富视听语言),这种“守正创新”的模式,影响了后来的《野猪林》《霸王别姬》等戏曲电影。

在社会价值层面,包拯“执法如山”的形象与陈世美“忘恩负义”的结局,成为民众对“公平正义”的集体心理寄托,影片中“王子犯法与庶民同罪”的理念,即使在当代仍具有现实意义,成为法治文化的民间注脚。

相关问答FAQs

Q1:老版京剧电影《铡美案》与舞台版相比,在电影化改编上有何创新?

A1:老版《铡美案》在电影化改编上实现了三重突破:一是镜头语言的创新,运用特写、蒙太奇等手法打破舞台“三面观”局限,如通过秦香莲面部特写强化情感冲击,通过交叉剪辑增强“铡美”高潮的戏剧张力;二是时空呈现的革新,将舞台的“虚拟空间”与电影“实景”结合,如荒野、开封府等场景既保留京剧写意性,又增强真实感;三是表演节奏的调整,通过后期剪辑优化舞台表演的“拖沓”,使叙事更紧凑,同时保留唱腔精髓,让戏曲艺术更适应电影媒介的传播规律。

Q2:《铡美案》中包拯的形象为何能成为经典?其文化内涵是什么?

A2:包拯的经典形象源于“人神合一”的塑造:在艺术层面,李和曾以铜锤花脸的“唱念做打”将其“刚正不阿”具象化,如“包龙图打坐在开封府”的唱腔高亢威严,眼神中的悲悯与决绝形成张力;在文化层面,他承载了民众对“清官”的集体想象——不畏权贵(拒绝国太求情)、体恤民情(为秦香莲申冤)、执法如山(铡处陈世美),成为“法理昭彰”的符号,其文化内涵超越了时代,既是对封建社会“权大于法”的反抗,也是对“公平正义”永恒价值的追求,至今仍是民间文化中“正义”的代名词。