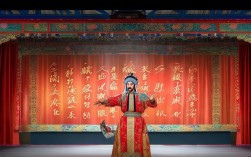

京剧《江姐》作为现代京剧的经典剧目,以小说《红岩》为蓝本,通过戏曲艺术再现了革命烈士江竹筠的英勇事迹,全剧剧场版以完整的舞台叙事结构,将江姐从奉命赴川北、丈夫彭松涛牺牲,到深入敌后、不幸被捕,再到狱中斗争、英勇就义的过程浓缩呈现,既保留了京剧“唱念做打”的核心技艺,又融入现代审美,成为兼具革命精神与艺术魅力的舞台佳作。

剧情开篇以“风雪夜归人”的意境切入,江姐(青衣行当)身披斗笠,踏着川江的寒风奔赴华蓥山,途中惊闻丈夫彭松涛牺牲的噩耗,强忍悲痛继续执行任务,此时唱腔以“二黄导板”起调,高亢悲怆,随后转“回龙”与“原板”,通过“红梅赞”的经典唱段,将个人悲痛升华为对革命理想的坚定信念,随着剧情推进,江姐与双枪老太婆(老旦行当)并肩作战,发动群众、组织武装,舞台调度上融入“走边”“起霸”等传统武戏程式,展现革命者的飒爽英姿。

被捕入狱后,剧情进入高潮,面对特务头子沈养斋(老生行当)的威逼利诱,江姐以“竹签子是竹子做的,共产党员的意志是钢铁铸成的”铿锵台词回应,唱腔转为“西皮流水”,节奏明快而充满力量,狱中“绣红旗”一场,成为全剧情感最集中的段落:江姐与狱中同志用红色被面绣制五星红旗,唱段“线儿长,针儿密,含着热泪绣红旗”以“四平调”为基础,旋律柔中带刚,既表现对祖国的深情,又暗含对胜利的期盼,江姐在就义前高唱“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”,以“散板”收尾,余韵悠长,彰显革命者的崇高气节。

在艺术呈现上,剧场版《江姐》突破传统京剧的“一桌二椅”模式,结合写实与写意手法:监狱场景通过铁栏投影与冷色调灯光营造压抑氛围,而“华蓥山”则以写意山水布景与明快灯光形成对比,增强戏剧张力,音乐方面,在京剧传统乐队基础上加入交响乐元素,如“红梅赞”唱段以弦乐烘托旋律,使唱腔更具现代感染力,表演上,演员通过水袖功、眼神戏等程式化动作,精准传递江姐的内心世界,如独白时水袖的缓慢垂落,表现压抑与坚韧。

| 主要角色 | 行当 | 性格特点 | 代表唱段/桥段 |

|---|---|---|---|

| 江姐 | 青衣 | 坚贞不屈、智慧勇敢 | 红梅赞、绣红旗 |

| 沈养斋 | 老生 | 阴险狡诈、色厉内荏 | 审讯江姐的对手戏 |

| 双枪老太婆 | 老旦 | 经验丰富、豪爽果断 | 与江姐并肩作战 |

| 华为 | 小生 | 热血青年、忠诚坚定 | 护送情报 |

京剧《江姐》全剧剧场版不仅是对革命历史的艺术再现,更通过戏曲语言的创新,让红色经典在当代舞台上焕发新生,它以“情”动人,以“美”育人,成为连接传统与现代、历史与观众的重要纽带。

FAQs

Q:京剧《江姐》中的“红梅赞”唱段为何能广为流传?

A:“红梅赞”以“二黄”腔调为基础,旋律简洁明快,歌词“红梅花儿开,朵朵放光彩”既象征江姐的革命精神,又充满诗意,其曲调吸收了川剧音乐元素,兼具京剧的韵味与地方特色,易于传唱;唱段将个人命运与革命理想紧密结合,情感真挚,因而超越戏曲范畴,成为具有广泛群众性的红色经典旋律。

Q:剧场版《江姐》在人物塑造上与传统京剧有何不同?

A:传统京剧人物塑造多侧重类型化,而剧场版《江姐》更注重人物内心的复杂性,例如江姐并非“高大全”的英雄,她在丈夫牺牲后有过短暂悲痛,但迅速将情感转化为革命动力,这种“人性化”刻画通过细腻的唱腔处理(如“二黄慢板”中的气口变化)和身段表演(如独白时的颤抖双手)得以体现,使人物更具真实感与感染力。