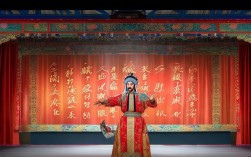

京剧《伐子都》作为传统武戏的经典剧目,以春秋时期郑国大将子都因嫉妒射杀颍考叔,最终精神崩溃而亡的故事为核心,展现了人性的复杂与悲剧性,这出戏的成功,离不开历代武生演员对子都形象的精心塑造,他们以扎实的武功、细腻的表演,将角色的骄横、嫉妒、恐惧与绝望刻画得入木三分,形成了各具流派特色的演绎风格。

早期京剧武生行当的开创者俞菊笙,是《伐子都》的重要奠基人,作为“俞派”武生创始人,他擅长靠把戏,武功刚猛,身段矫健,在《伐子都》中,他塑造的子都带着一股初生牛犊的傲气,登场的“起霸”工架稳如泰山,靠旗在转身时猎猎作响,尽显武将威风;射杀颍考叔时的“冷箭”动作隐蔽而狠辣,眼神中透出嫉妒的阴鸷;而见鬼后的惊恐,则通过急促的圆场和凌乱的身段外化,将武戏的火爆张力推向极致,俞菊笙的表演虽偏重武功,却已开始注重人物性格的初步勾勒,为后来的演绎奠定了基础。

“武戏文唱”的倡导者杨小楼,则将子都的形象提升到新的艺术高度,作为“杨派”创始人,他主张武功与人物并重,在《伐子都》中,他弱化了纯粹的武打炫技,转而通过眼神、身段的微妙变化展现人物心理,子都射杀颍考叔后,杨小楼通过眼神的闪烁、嘴唇的微颤,暗示其内心的不安;庆功宴上,当颍考叔“鬼魂”出现时,他并未急于做“僵尸”动作,而是先以手指颤抖、身体后倾的细节铺垫恐惧,最后在“僵尸”倒地时,配合一声压抑的惊叫,让观众感受到人物精神彻底垮塌的悲剧性,这种“以形传神”的表演,让武生角色不再是“武把子”的堆砌,而是有血有肉的悲剧人物。

与杨小楼并称“南盖北杨”的盖叫天,则以“盖派”武生的“美”与“猛”结合,赋予子都独特的艺术魅力,盖叫天强调“武戏要舞起来”,他的子都动作如行云流水,无论是跨马扬鞭的“趟马”,还是见鬼时的“僵尸”倒地,都带着舞蹈化的韵律,他尤其注重眼神的运用,子都的嫉妒不是简单的狰狞,而是带着一丝文人式的偏执;恐惧也不是歇斯底里,而是通过眼神的游移、身段的扭曲,呈现出一种“美”的疯狂,这种将武打技巧与舞蹈美感融合的表演,让《伐子都》兼具了武戏的冲击力和文戏的感染力。

近现代演员中,天津京剧院的王立军以“僵尸”绝活著称,他将传统技巧与现代审美结合,让子都的崩溃更具视觉冲击力,王立军的“僵尸”不是简单的后仰,而是从腰部发力,整个身体如断线风筝般腾空后倒,落地时稳如泰山,同时配合面部肌肉的抽搐和眼神的呆滞,将子都被鬼魂折磨的恐惧直观呈现,他的表演既有传统武生的扎实功底,又融入了现代舞的爆发力,让这一经典动作焕发新生,上海京剧院的奚中路则更贴近传统武生的“火爆”风格,靠旗功深厚,武打凌厉,子都的骄横与狠毒通过急促的锣鼓点和夸张的身段外化,让观众感受到一股扑面而来的戾气,展现出“武戏武唱”的原始张力。

这些演员在《伐子都》中的演绎,虽风格各异,却共同塑造了一个立体的子都形象,他们或重武功、或重心理、或重美感,但始终围绕“人物”这一核心,让这出百年老戏在舞台上保持着持久的生命力,正是这种对艺术的执着追求与不断创新,让京剧《伐子都》成为武生行当的“试金石”,也让我们看到了传统艺术在当代的传承与发展。

| 时期 | 演员姓名 | 流派 | 表演特点 | 代表剧目(除《伐子都》) | 艺术贡献 |

|---|---|---|---|---|---|

| 早期 | 俞菊笙 | 俞派 | 靠把刚猛,身段矫健,武打火爆 | 《挑滑车》《长坂坡》 | 开创“武戏文唱”先河,奠定靠把武生基础 |

| 早期 | 杨小楼 | 杨派 | 武戏文唱,注重心理刻画 | 《连环套》《艳阳楼》 | 将武生表演提升到新高度,强调人物塑造 |

| 中期 | 盖叫天 | 盖派 | 身段优美,眼神传神,“美”与“猛”结合 | 《三岔口》《武松打虎》 | 创新武生表演形式,注重舞蹈化表达 |

| 中期 | 李万春 | 李派 | 文武兼备,做工精准 | 《野猪林》《闹天宫》 | 融合文武老生与武生表演,拓宽戏路 |

| 近现代 | 王立军 | 王派 | 技巧全面,“僵尸”绝活惊险 | 《挑滑车》《雁荡山》 | 传承传统武生技艺,创新高难度动作呈现 |

| 近现代 | 奚中路 | 奚派 | 表演火爆,靠旗功深厚 | 《艳阳楼》《四杰村》 | 保留传统武打风格,展现武将威猛气质 |

FAQs

问题1:《伐子都》中子都的“僵尸”动作有什么技巧?为什么说它是检验武生演员的重要标准?

解答:“僵尸”是《伐子都》的高潮戏份,指子都见颍考叔鬼魂后精神崩溃,身体向后挺直倒地的动作,其技巧核心在于“提气”和“控身”:演员需瞬间收紧腰部核心,将气息提至胸腔,同时双腿蹬地,带动身体向后腾空,过程中保持身体挺直,不能弯曲,最后以肩背或后脑勺着地,落地时要稳,避免摔伤,这一动作对演员的腰腹力量、身体协调性和心理素质要求极高,稍有不慎就可能受伤。“僵尸”不仅是技巧展示,更是人物内心的外化——子都的惊恐、绝望、崩溃,都需要通过这个动作的力度、速度和表情来传递,能否将技巧与人物情感完美结合,成为衡量武生演员水平的重要标准,成功的“僵尸”能让观众既感受到惊险,又体会到人物的悲剧命运。

问题2:不同流派演员在演绎子都时,表演风格有哪些差异?这些差异反映了京剧艺术的什么特点?

解答:不同流派演员演绎子都时,风格差异明显:俞派(俞菊笙)重“刚”,强调武打的火爆和靠把的力度,子都的骄横通过刚猛的身段和夸张的亮相展现;杨派(杨小楼)重“情”,注重人物心理刻画,子都的崩溃通过眼神、语气的微妙变化和缓慢的身段递进,武功为情感服务;盖派(盖叫天)重“美”,动作如舞蹈般优美,即使表现疯狂也保持武生的韵律感,“美”与“猛”结合;王派(王立军)重“技”,以高难度“僵尸”绝活见长,技巧与惊险并重;奚派(奚中路)重“威”,突出武将的威猛气质,靠旗功深厚,武打凌厉,这些差异反映了京剧“流派纷呈、百花齐放”的艺术特点,同一剧目在不同流派演员手中,会因各自的艺术理念、表演技巧和人物理解而呈现不同风貌,既保留了剧目的核心情节,又丰富了艺术表达,也让京剧艺术更具包容性和生命力。