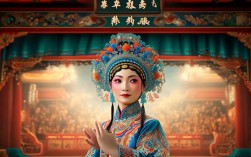

“三堂会审”是京剧传统剧目《玉堂春》中的核心折子戏,讲述了名妓苏三被诬陷谋害夫君,在巡按衙门接受潘必正、刘秉义、王金龙(苏三旧情人)三堂会审的故事,作为梅派经典唱段,梅兰芳先生通过细腻的声腔、身段与情感塑造,将苏三的委屈、恐惧、期盼与坚韧刻画得入木三分,成为梅派“以情带声、声情并茂”的典范。

剧情与唱腔的交织:苏三的“情”与“冤”

“三堂会审”的戏剧张力源于苏三与王金龙的身份错位——她不知堂上巡抚正是当年在南京旧院相爱的王金龙,而王金龙也需在公堂上隐藏身份审问心上人,这种“悲欢离合未可知”的悬念,为唱腔的情感表达提供了广阔空间。

梅派唱段以“西皮”声腔为主,通过板式的变化推进剧情、抒发情绪,开场苏三被带上堂时,唱【西皮导板】“大人哪!”,尾音陡然下滑,带出哭腔,既表现她对未知命运的恐惧,又暗含对“大人”主持公道的期盼,随后转入【西皮原板】“崇老伯他说是冤枉能辩”,梅兰芳以“慢而不拖、快而不乱”的节奏,通过“辩”字的擞音(一种细微的音波颤动)和“能”字的延长,表现苏三回忆旧事时的哽咽与申诉的急切。

当三堂官员追问“洪洞县内无好人”时,苏三唱【西皮流水】“玉堂春含悲泪去往大堂”,此处梅派唱腔的“脆”与“亮”尤为突出:每个字如珠玉落盘,节奏由缓至急,既表现她对冤屈的愤懑,又通过“洪洞县内无好人”的重复强调,将情绪推向高潮,而最经典的【西皮摇板】“苏三此去好有一比”,以摇板“散板”的自由节奏,用“鱼儿落网”比喻自身处境,尾音渐弱,似叹息似哀鸣,将苏三的绝望与无助浓缩在一句唱中。

梅派艺术的“精、气、神”:唱腔与表演的融合

梅派唱段的魅力不仅在于声腔,更在于“唱做一体”的表演,梅兰芳先生通过眼神、身段与唱腔的配合,让苏三的“情”与“冤”可视化,唱“大人哪”时,他目光低垂,眼角微红,手指微微颤抖,配合导板的高亢与下滑,仿佛一个弱女子面对威严公堂的无助;而当唱到“苏三离了洪洞县”时,他通过“卧鱼”身段(身体侧弯如卧鱼)配合眼神的远眺,既表现苏三对故乡的眷恋,又暗含对自由的渴望。

在“会审”的问答环节,梅派唱腔的“气口”运用尤为精妙,官员问“你可曾认得那王金龙?”时,苏三唱【西皮散板】“他本是……”,此处梅兰芳故意在“他本是”后停顿半拍,气息微促,眼神突然闪烁,表现她意识到“王金龙”三字时的震惊与试探——这正是苏三内心“旧情人是否在此”的复杂外化,随后接唱“吏部堂上的儿夫郎”,声音由弱渐强,音色转为明亮,既是对官员的试探性回答,也是对王金龙身份的确认,情感层次极为丰富。

唱腔板式与情感表达的对照

为更清晰展现梅派唱腔与情感的对应关系,以下为“三堂会审”主要唱段的板式与情感表达简表:

| 唱段板式 | 典型唱词片段 | 梅派唱腔特点 | 情感表达 |

|---|---|---|---|

| 西皮导板 | “大人哪!” | 起腔高亢,尾音下滑带哭腔 | 冤屈、恐惧,寻求庇护 |

| 西皮原板 | “崇老伯他说是冤枉能辩” | 吐字清晰,行腔平稳,气口细腻 | 回忆旧事,申诉冤情 |

| 西皮流水 | “玉堂春含悲泪去往大堂” | 节奏明快,字字铿锵,旋律流畅 | 愤懑激动,急于辩解 |

| 西皮摇板 | “苏三此去好有一比” | 散板自由,尾音渐弱,似叹似吟 | 绝望无助,自比鱼儿落网 |

| 西皮散板 | “他本是吏部堂上的儿夫郎” | 声音由弱渐强,音色明亮 | 震惊试探,确认身份 |

相关问答FAQs

Q1:梅派“三堂会审”唱段与其他流派(如程派、荀派)相比,在情感表达上有何不同?

A:梅派唱段以“圆润醇厚、细腻妩媚”著称,情感表达更注重“含蓄中见深情”,苏三离了洪洞县”,梅派通过“水磨腔”(缓慢细腻的行腔)表现苏三的委屈与眷恋,不刻意强调悲怆,却让听众感受到绵长的苦涩;程派则突出“刚劲悲凉”,如程砚秋在处理同一唱段时,会加强“洪洞县”三字的顿挫与苍凉音色,凸显人物命运的惨烈;荀派更偏“活泼俏皮”,荀慧生会加入一些花腔装饰音,表现苏三虽身处困境却仍有少女的娇憨,三者风格迥异,但都通过唱腔塑造了鲜活的苏三形象。

Q2:梅派在“三堂会审”中如何通过“擞音”技巧表现苏三的哽咽感?

A:“擞音”是梅派唱腔的重要技巧,指通过气息与声带的细微配合,产生“如泣如诉”的音波效果,在“崇老伯他说是冤枉能辩”中,“辩”字的梅派处理会运用擞音:先以实声唱出“辩”字主干,随即在尾音处加入快速的、幅度较小的音波颤动,仿佛人在哭泣时因哽咽而产生的声音抖动,这种技巧不仅模拟了真实的哽咽感,更让苏三“有冤难申”的情绪通过声腔直抵人心,体现了梅派“以声传情”的艺术追求。