戏曲《桃花庵》的创作,源于对明代才子唐寅(唐伯虎)精神世界的深度挖掘与艺术转化,这一题材不仅承载着历史人物的真实生平,更通过戏曲的程式化美学,将“桃花仙”的狂放、孤傲与超脱转化为动人的舞台叙事,创作过程需兼顾历史真实与艺术虚构,在唱念做打的融合中,构建一个既古典又具有当代共鸣的精神桃源。

题材立意:从《桃花庵歌》到“狂士”的精神画像

唐寅的《桃花庵歌》“桃花坞里桃花庵,桃花庵里桃花仙;酒醒只在花前坐,酒醉还来花下眠”,是其人生哲学的直接写照,戏曲创作以此为内核,立意并非简单复述才子佳人故事,而是聚焦于“科举受挫—归隐桃花—狂名远播—生命顿悟”的人生轨迹,展现一个在世俗规则与精神自由间挣扎的灵魂。

创作者需剥离历史演义中“唐伯虎点秋香”的娱乐化标签,回归其“奉儒守官”家族背景下的理想破灭:30岁因科场案被斥为“吏”,从此“闲来写就青山卖,不使人间造孽钱”,这种从“入世”到“出世”的转变,成为戏曲冲突的核心——当功名利禄成为泡影,如何以“桃花仙”的姿态在泥浊中守护精神净土?立意上,既要突出唐寅“狂”背后的悲凉(如“别人笑我太疯癫,我笑他人看不穿”),也要传递其对生命本真的坚守,使“桃花庵”成为超越时空的精神符号。

剧本结构:四幕戏中的“出世”与“入世”

戏曲《桃花庵》通常采用四幕式结构,以“桃花”为线索,串联起人物命运的起伏:

- 第一幕:桃花劫,以唐寅科场案为开端,通过“斥考卷”“锁南闱”等冲突场面,展现其才华被权力碾压的愤懑,唱腔设计多用高亢的“导板”与“散板”,如“十年寒窗磨一剑,谁料朱笔染污衫”,凸显理想破灭的撕裂感。

- 第二幕:桃花隐,唐寅归隐桃花坞,与友人的“雅集戏”成为重点,与祝枝山、沈周的对唱中,以【懒画眉】等舒缓曲牌表现“酒盏诗篇随分过,不看僧面看佛面”的闲适,但“卖画为生”的细节(如与市井小贩的讨价还价)暗藏生存压力,为后续“狂名”的爆发埋下伏笔。

- 第三幕:桃花争,宁王朱宸濠招揽唐寅,其拒绝合作的“硬骨头”精神成为高潮,此处通过“摔杯”“拒画”等身段动作,配合【反西皮流水】的急促节奏,展现“虽为布衣,不屈王侯”的气节,同时引入虚构人物“桃花女”(或称“秋香”),她的出现并非爱情线,而是唐寅对“纯粹美”的投射——桃花落时,她的离去象征美好易逝,强化“人生如梦”的虚无感。

- 第四幕:桃花仙,暮年唐寅病榻独坐,以“桃花扇”为道具,在“半醉半醒”中回顾一生,最后一场“葬花”戏,将桃花瓣与诗稿一同埋入土中,唱腔回归【一枝花】的苍凉,点出“生在阳间散场多,只合去世间梦里过”的超脱,完成从“狂士”到“仙”的精神蜕变。

音乐与声腔:以昆曲为骨,融文人雅韵与市井烟火

戏曲《桃花庵》的音乐设计需兼顾“文人戏”的雅致与“生活戏”的鲜活,多采用昆曲声腔为基础,融合地方戏元素:

- 主腔选择:核心唱段用“水磨调”,如“桃花庵里桃花仙”唱段,以舒缓的节奏、细腻的润腔表现唐寅的才情与孤傲;市井场景(如卖画、与友人饮酒)则加入“弦索调”的明快,用琵琶、三弦伴奏,营造生活气息。

- 器乐运用:笛子作为主奏乐器,贯穿全剧,其清越音色象征“桃花”的高洁;在唐寅拒绝宁王时,加入板鼓的急促敲击,强化戏剧张力;病榻戏则以古琴独奏,表现“人生如寄”的苍凉。

- 创新尝试:部分版本尝试在“雅集”中加入昆曲曲牌【朝元歌】的变奏,融入现代编曲的电子音效,模拟“桃花雨”的意境,吸引年轻观众,但需避免破坏戏曲的“古韵”。

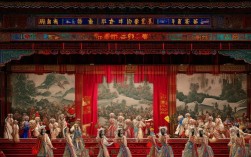

舞美与意象:桃花符号的视觉化表达

舞台设计以“桃花”为核心意象,通过虚实结合的手法,构建“桃花庵”的精神空间:

- 布景:主舞台以可旋转的“桃花树”为背景,花瓣随剧情飘落(科场案时花瓣凋零,归隐时花瓣纷飞,暮年时花瓣成泥);背景纱幕投影唐寅的书画(《桃花诗卷》《秋风纨扇图》),实现“书画入戏”。

- 服装:唐寅的服饰从“青衿”(儒生)到“布衣”(隐士)再到“葛巾”(晚年),色彩从素净到褪色,体现身份与心境的变化;桃花女服饰以粉白为主,与桃花形成呼应,但其服饰在离去时逐渐失色,暗示美好易逝。

- 道具:桃花扇、酒壶、毛笔、画轴等道具贯穿全剧,成为情感的载体——如“摔杯”象征对世俗的决绝,“葬花”象征对生命的释然。

以下为舞美意象与情感表达的对应关系:

| 核心意象 | 舞台元素 | 情感表达 |

|----------|----------|----------|

| 桃花树 | 旋转舞台、可拆卸花瓣 | 生死荣枯、命运无常 |

| 桃花扇 | 唐寅执扇、赠扇、葬扇 | 精神寄托、理想幻灭 |

| 书画投影 | 《秋风纨扇图》《桃花诗卷》 | 才情孤傲、文人风骨 |

创作难点与突破

- 历史与虚构的平衡:唐寅生平史料有限,虚构人物(如桃花女)易偏离历史本质,解决方法是“大事不虚,小事不拘”——科场案、拒宁王等核心事件严格遵循史料,虚构情节需服务于主题(如桃花女象征“美”的短暂性)。

- “狂”与“悲”的层次:唐寅的“狂”非简单的玩世不恭,而是“以狂避世”的无奈,表演中需通过眼神(从愤懑到释然)、身段(从张扬到收敛)的细微变化,让观众感受到“狂”背后的悲悯,而非流于表面。

相关问答FAQs

Q1:戏曲《桃花庵》为何选择唐寅而非其他才子作为主角?

A:唐寅的独特性在于其“双重身份”——既是才华横溢的吴门四家之一,又是被科举制度抛弃的“失意文人”,他的经历浓缩了古代知识分子“入世”与“出世”的永恒矛盾,其“桃花仙”形象既是对现实的逃避,也是对精神自由的坚守,这种复杂性具有超越时代的共鸣,相较于其他才子(如苏轼的旷达、李白的豪放),唐寅的“狂”更贴近普通人的挣扎——在理想破灭后,如何在世俗中寻找生存的意义。

Q2:戏曲《桃花庵》如何通过音乐声腔表现唐寅的“仙气”与“烟火气”?

A:音乐设计采用“双线并行”策略:“仙气”通过昆曲“水磨调”的婉转细腻实现,如暮年唱段“生在阳间散场多”,用慢节奏、长拖腔,配合古琴的泛音,营造超脱尘世的意境;“烟火气”则融入地方戏元素,如市井场景用“弦索调”的明快节奏,加入琵琶扫弦模拟市井喧闹,唱词也采用口语化表达(如“画卖得贱,酒喝得贱,人活得贱”),使人物既具文人风骨,又接地气,避免“高大全”的扁平化。