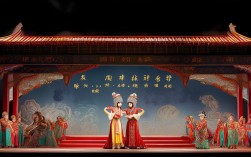

京剧作为中国国粹,以其独特的艺术魅力承载着深厚的文化底蕴,而传统剧目《李逵下山》则是花脸行当的经典代表作,其中袁世海的演绎堪称“前无古人,后启来者”的典范,这出戏取材于《水浒传》,讲述了黑旋风李逵在梁山泊误闻宋江抢夺民女的谣言,怒火中烧下山“讨伐”,真相大白后负荆请罪,最终与兄弟和解的故事,袁世海以其对人物的深刻理解和精湛技艺,将李逵的勇猛、憨直、忠义与鲁莽融为一体,塑造了一个有血有肉、令人过目不忘的舞台形象。

袁世海的艺术根基深植于京剧花脸行当的沃土,他师承郝寿臣、金少山等前辈,却不拘泥于传统,而是在继承中大胆创新,形成了独具特色的“袁派”花脸艺术,架子花脸以身段、表情见长,讲究“做戏”;铜锤花脸则以唱腔、气势为重,讲究“唱功”,袁世海将二者熔于一炉,提出“架子花脸铜锤唱”的理念,既保留了架子花脸的表演张力,又融入了铜锤花脸的唱腔功底,为李逵这一角色注入了前所未有的生命力,在《李逵下山》中,他通过唱腔、念白、身段的全方位塑造,让李逵从“脸谱化的莽汉”升华为“有灵魂的英雄”。

唱腔是袁世海塑造李逵的核心手段,传统花脸唱腔多追求“气冲丹田”的洪亮,而袁世海则根据人物情绪变化,在音色、力度、节奏上做精细处理,寿州劫法场”一场,李逵误以为宋江强抢民女,怒不可遏地唱出“恨宋江心肠太狠,做事太不公”,前两句“恨宋江”“心肠太狠”他用炸音喷出,如同平地惊雷,表现李逵的暴怒;而“做事太不公”的“公”字,则转为低沉的哀音,透露出对“大哥”失望的痛苦,这种“刚中带柔”的唱腔处理,打破了花脸“一味刚猛”的刻板印象,让观众感受到李逵内心的复杂——他不是单纯的“莽夫”,而是对“义”有着极致追求的汉子,在“负荆请罪”时,李逵跪地哀求“大哥恕罪,铁牛错了”,唱腔转为苍凉颤抖,尾音带着哽咽,将一个知错认错的粗汉的卑微与真诚演绎得淋漓尽致,令台下观众动容。

念白是袁世海刻画李逵性格的“点睛之笔”,李逵是沂水县人,袁世海特意为其念白融入山东方言的韵味,既符合人物身份,又增强了生活气息,他的念白不是简单的“喊台词”,而是通过语气、语速、重音的变化,传递人物情绪,例如下山时的高喊“俺铁牛去也!”,声音洪亮如钟,带着孩子般的兴奋与急切,凸显李逵的单纯;“见了宋江大哥,俺要问个明白”这句,语速放缓,语气郑重,表现他对宋江的敬重与信任;而误会宋江时的“原来你是这等狗官!”,则咬牙切齿,字字带火,将怒火中烧的状态刻画入微,尤其值得一提的是袁世海的“气口”运用,在长段念白中,他通过自然的换气,让语言如行云流水,既保持了花脸的“膛音”,又不失节奏感,听来铿锵有力,余韵悠长。

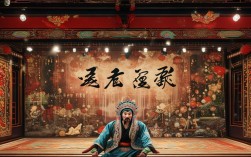

身段表演是袁世海塑造李逵的“立体语言”,作为架子花脸大师,他将程式化的身段动作与人物心理紧密结合,让每一个“亮相”“走边”“摔跤”都成为性格的外化,李逵的标志性动作“跨虎式”,传统表演中多显僵硬,袁世海则将其改良:上身前倾,双臂如虎爪般张开,眼神圆睁,脚步沉重有力,仿佛一头下山猛虎,既勇猛又带着一丝憨气,在“寿州劫法场”中,他手持板斧,连续的“蹦子”“旋子”翻腾,动作大开大合,却不显浮夸,每个跳跃都带着“怒从心头起,恶向胆边生”的爆发力;而“负荆请罪”时,他背着荆条,跪行向前,肩膀微微耸动,头低垂,动作从“刚猛”转为“沉重”,将李逵的悔恨与愧疚通过肢体语言直观呈现,袁世海曾说:“演人物,得让‘形’和‘神’长在一起。”他的身段正是如此——不是简单的动作展示,而是人物内心的外化,让观众“看一眼就知道是李逵”。

经典片段“寿州劫法场”堪称袁世海表演艺术的巅峰,这一场中,李逵闯入寿州衙门,见宋江端坐堂上,身边还站着“抢来的民女”,顿时怒不可遏,袁世海的表演层次分明:先是“惊”——看到宋江时的愣神,眼神中闪过一丝疑惑;再是“怒”——确认“事实”后的暴怒,胡须戟张,如同一座即将喷发的火山;最后是“恨”——对“大哥”失望的痛恨,唱腔从炸音转为裂帛般的嘶吼,板斧猛地劈向地面,木屑飞溅,台下观众仿佛能感受到那股扑面而来的煞气,而当“民女”哭诉真相,李逵恍然大悟时,他的表情瞬间从暴怒转为错愕,眼神中的怒火逐渐熄灭,取而代之的是羞愧与懊悔,一个“啊”字,从高亢到低沉,完成了人物情绪的惊天逆转,这种“瞬间的变脸”没有靠化妆技巧,全凭袁世海对人物心理的精准把握,堪称“以形传神”的典范。

袁世海对李逵的塑造,不仅停留在“勇猛”“憨直”的表面,更挖掘出人物深层的“忠义”内核,他曾在访谈中说:“李逵不是莽夫,他是梁山泊最纯粹的人,他的‘莽’,是对‘义’的执着;他的‘粗’,是对兄弟的真诚。”在《李逵下山》中,无论是误会宋江时的愤怒,还是真相大白后的悔恨,袁世海始终围绕“忠义”二字展开表演,当李逵负荆请罪,宋江扶起他时,他眼中的泪光与嘴角的笑容交织,那是一个汉子对“大哥”的信任与依赖,也是对“义”的坚守,这种对人物精神内核的把握,让李逵超越了“戏曲角色”的范畴,成为了一个具有普遍人性魅力的艺术形象。

袁世海的艺术成就不仅在于个人表演,更在于他对京剧艺术的传承与创新,他打破“行当壁垒”,主张“演人物不演行当”,这一理念深刻影响了后世花脸演员,在教学中,他强调“先懂人,再演戏”,要求演员深入研究人物背景、性格,再结合程式化表演进行创作,正是这种“以人为本”的艺术观,让《李逵下山》这出传统剧目在当代舞台上依然焕发着生机,成为京剧花脸教学的“必修课”。

传统花脸与袁世海李逵表演对比表

| 表演元素 | 传统花脸特点 | 袁世海创新点 |

|---|---|---|

| 唱腔 | 注重气势,以炸音、膛音为主,情感表达较单一 | 刚柔并济,根据情绪调整音色,融入悲、喜、怒等多种层次 |

| 念白 | 程式化较强,方言运用较少 | 融入山东方言,语气、语速随人物心理变化,生活气息浓厚 |

| 身段 | 侧重程式化动作,如“起霸”“走边”,形式感强 | 将程式与人物心理结合,动作“形神兼备”,如“跨虎式”凸显勇猛与憨气 |

| 人物塑造 | 脸谱化倾向,突出行当特征 | 打破“行当束缚”,挖掘人物精神内核,强调“忠义”“真诚”等人性特质 |

相关问答FAQs

Q1:袁世海塑造的李逵与其他演员的版本有何不同?

A1:袁世海之前的李逵表演,多侧重“勇猛”“莽撞”的表面特征,行当痕迹较重,而袁世海通过“架子花脸铜锤唱”的理念,在保留勇猛形象的同时,融入了唱腔的情感层次、念白的生活化、身段的内心化,尤其注重挖掘李逵“忠义”“单纯”的精神内核,例如他通过“负荆请罪”时的苍凉唱腔与颤抖身段,展现了李逵知错认错的真诚,这一细节在其他版本中较少体现,让李逵从“脸谱化的莽汉”升华为“有血有肉的英雄”。

Q2:《李逵下山》这出戏的艺术价值是什么?

A2:《李逵下山》的艺术价值主要体现在三方面:一是人物塑造的典型性,通过李逵的“误会—冲突—和解”情节,展现了“忠义”这一中国传统文化核心;二是表演艺术的示范性,袁世海的唱腔、念白、身段成为京剧花脸的“教科书”,尤其“形神兼备”的表演理念对后世影响深远;三是文化传承的载体性,作为传统剧目,它承载着京剧的历史记忆,通过一代代演员的演绎,让“忠义”精神在当代舞台上延续。