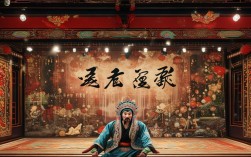

中国戏曲是中华传统文化的重要载体,历经千年发展,融合音乐、舞蹈、文学、美术、武术等多种艺术形式,形成独具特色的戏剧体系,它不仅是中华民族审美情趣的集中体现,更是历史记忆、伦理观念与人文精神的生动传承,从原始社会的祭祀歌舞到汉代的“百戏”,从唐代的“参军戏”到宋元的“杂剧”“南戏”,再到明清时期的“传奇”与近代地方戏的繁荣,中国戏曲在历史长河中不断演变,最终形成以“唱、念、做、打”为核心,兼具虚拟性、程式化与综合性的艺术特征。

历史发展与演变脉络

中国戏曲的起源可追溯至原始社会的祭祀仪式,人们通过歌舞表达对神灵的敬畏与祈愿,汉代“百戏”中包含了角抵、杂技、歌舞等元素,为戏曲表演积累了肢体语言和叙事能力,唐代“参军戏”以滑稽对话为主,出现固定角色“参军”和“苍鹘”,标志着戏曲角色的初步分化,宋代市民文化兴起,“杂剧”与“南戏”分别在北方和南方形成,杂剧以“四折一楔子”为结构,南戏则采用“长短句”曲牌,叙事更为灵活,元代是戏曲发展的第一个高峰,元杂剧将“曲、白、科”三者结合,涌现出关汉卿《窦娥冤》、王实甫《西厢记》等经典剧目,确立了戏曲“以歌舞演故事”的本质,明代“传奇”在昆曲的推动下走向鼎盛,汤显祖《牡丹亭》以“情”反“理”的思想震动文坛,清代地方戏兴起,京剧在徽汉合流的基础上形成,成为影响最广的剧种,20世纪以来,戏曲在继承传统的同时不断创新,融入现代元素,展现出顽强的生命力。

主要剧种及其艺术特色

中国戏曲剧种繁多,据统计有300余种,其中最具代表性的包括京剧、昆曲、越剧、豫剧、黄梅戏等,各具地域特色与艺术风格,以下是部分主要剧种的概况:

| 剧种 | 起源地 | 形成时间 | 艺术特色 | 代表剧目 |

|---|---|---|---|---|

| 京剧 | 北京 | 清中后期 | 以西皮、二黄为主要腔调,分生、旦、净、丑四大行当,表演程式化,念白韵白结合 | 《霸王别姬》《贵妃醉酒》《锁麟囊》 |

| 昆曲 | 江苏昆山 | 元末明初 | 水磨调婉转细腻,唱词典雅,伴奏以曲笛为主,被誉为“百戏之祖” | 《牡丹亭》《长生殿》《桃花扇》 |

| 越剧 | 浙江绍兴 | 清末民初 | 以女子越剧为主,唱腔清柔婉转,表演细腻,多才子佳人题材 | 《梁山伯与祝英台》《西厢记》 |

| 豫剧 | 河南 | 明末清初 | 以梆子腔为特色,唱腔高亢激昂,表演朴实豪放,俗称“河南梆子” | 《花木兰》《穆桂英挂帅》 |

| 黄梅戏 | 安徽、湖北 | 清中期 | 起源于采茶调,唱腔明快流畅,生活气息浓厚,兼具山歌与小调特点 | 《天仙配》《女驸马》 |

艺术核心:“唱、念、做、打”与程式化表达

中国戏曲的独特魅力在于其高度程式化的表演体系。“唱”指唱腔,不同剧种有各自的腔调体系,如京剧的西皮明快、二黄深沉,越剧的“尺调腔”婉转;“念”是念白,分为韵白(韵律化语言)和方言白(生活化语言),兼具叙事与抒情功能;“做”是表演,包括身段、表情、手势等,如“兰花指”“水袖功”等动作均有固定规范;“打”指武打,通过翻、腾、跌、扑等武术动作展现冲突,如“起霸”“走边”等程式化武打场面,戏曲的“虚拟性”是其重要特征,演员通过虚拟动作表现场景,如“扬鞭”代表骑马,“划桨”象征行船,以简代繁,给观众留下想象空间。

文化价值与现代传承

中国戏曲是传统文化的“活化石”,其剧目多取材于历史故事、民间传说,如《赵氏孤儿》彰显忠义,《白蛇传》歌颂爱情,《杨家将》抒发爱国情怀,传递着中华民族的价值观与道德观,戏曲的服饰、脸谱、道具等美术元素也具有极高的艺术价值,如京剧脸谱通过颜色区分性格(红忠、黑直、白奸),成为文化符号,近年来,戏曲传承面临挑战,但通过“非遗保护”“戏曲进校园”、数字化传播(如线上戏曲直播、VR戏曲体验)等方式,正逐步融入现代生活,年轻一代对戏曲的关注度提升,新编戏曲如《新龙门客栈》《暗恋桃花源》等,在保留传统精髓的同时,融入现代审美,为戏曲注入新的活力。

相关问答FAQs

Q1:中国戏曲的主要行当有哪些?各自的特点是什么?

A1:中国戏曲行当是角色分工的体系,以京剧为例,分为“生、旦、净、丑”四大类。“生”指男性角色,分老生(中年以上正直男性,如诸葛亮)、小生(年轻男性,如梁山伯)、武生(擅长武打的男性,如赵云);“旦”指女性角色,分青衣(端庄女性,如王宝钏)、花旦(活泼少女,如红娘)、刀马旦(武艺高强女性,如穆桂英)、老旦(老年女性,如佘太君);“净”俗称“花脸”,性格或相貌独特的男性,如包拯、张飞,脸谱色彩鲜明;“丑”指喜剧角色,分文丑(文人或小人物,如蒋干)、武丑(武艺高强的喜剧角色,如时迁),鼻梁上画白色豆腐块,语言幽默诙谐。

Q2:为什么说昆曲是“百戏之祖”?

A2:昆曲被誉为“百戏之祖”,主要因其历史悠久、艺术成熟且对后世剧种影响深远,昆曲形成于元末明初,在明代万历年间达到鼎盛,其音乐“水磨调”细腻婉转,文学剧本典雅精致(如汤显祖“临川四梦”),表演体系完整,成为中国戏曲史上“雅部”的代表,清代以来,京剧、川剧、湘剧等众多剧种在形成过程中均吸收了昆曲的声腔、剧目和表演技巧,如京剧的“皮黄腔”就是在昆曲曲牌基础上发展而来,昆曲的“一桌二椅”虚拟布景、程式化表演等特征,也为戏曲艺术奠定了规范,2001年昆曲被联合国教科文组织列为“人类非物质文化遗产代表作”,进一步印证了其“百戏之祖”的地位。