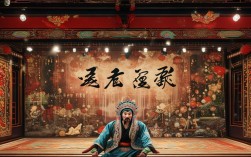

京剧《击鼓骂曹》是传统剧目《三国演义》中的经典折子戏,取材于祢衡裸衣击鼓痛斥曹操的故事,以酣畅淋漓的唱词和激昂的表演,塑造了祢衡狂傲不羁、刚正不阿的名士形象,其选段唱词文白相间,既有文人墨客的典故雅韵,又充满市井俚语的鲜活气韵,通过层层递进的情感宣泄,将“士为知己者死”的傲骨与“奸臣当道”的愤懑展现得淋漓尽致。

剧情背景与人物关系

《击鼓骂曹》的故事背景设定在东汉末年,曹操挟天子以令诸侯,广招名士谋臣,名士祢衡才华横溢却性格狂放,因不满曹操的专权跋扈,故意以“狂”示人,曹操召祢衡为鼓吏,命其在宴会上击鼓助兴,实则当众羞辱,祢衡识破曹操用心,索性裸衣击鼓,借《渔阳三挝》的鼓声抒发愤懑,随后以“击鼓骂曹”之举痛斥曹操“托名汉相,实为汉贼”,最终扬长而去,唱词正是祢衡在这一过程中的情感核心,从初见曹操时的冷眼旁观,到受辱后的激愤反击,字里行间满是孤傲与抗争。

选段唱词内容解析

《击鼓骂曹》的核心唱段以【西皮】声腔为主,结合导板、原板、快板等板式,形成由悲到愤、由缓到急的情感节奏,以下选取经典唱词段落,逐层分析其内涵:

自报家门:狂士傲骨的初显

“我本高阳旧酒徒,雄心志气吞吴。

目空今古无人敌,独步当世谁能如?

平生恨 packed 小儿曹,诡计多端用心刁。

今日与他来相见,定要叫他魂胆消!”

开篇“高阳旧酒徒”自比汉初郦食其,以“雄心志气吞吴”展现抱负;“目空今古”“独步当世”则极言狂傲,为后文“骂曹”埋下伏笔,唱词中“小儿曹”“诡计多端”直指曹操,奠定全剧对抗基调,凸显祢衡不畏权贵的刚烈。

受辱之愤:鼓声中的悲怆与不甘

(【西皮导板】)

“谗臣当道谋汉朝,

(【西皮原板】)

楚汉相争动枪刀。

高祖爷威加四海灭秦暴,

光武帝走南阳restore汉朝。

到如今出了个奸曹操,

上欺君下压臣贼子胆包天!

恨不得擂鼓三通把贼扫,

怎奈我身居下位手无杀人的刀!”

【导板】“谗臣当道”以苍凉腔调开篇,直指东汉末年朝政腐败;【原板】追溯楚汉兴亡,对比曹操的“贼子胆包天”,情感层层递进。“恨不得擂鼓三通”的激愤与“身居下位手无刀”的无奈,形成强烈反差,既写出身不由己的悲怆,又暗含对权贵的控诉。

击鼓痛骂:以文为剑的酣畅淋漓

(【西皮快板】)

“曹操做事心太狠,欺君罔上害忠臣。

上朝时怀揣一把无情剑,

下朝时袖内暗藏杀人刀。

我叫你背转身来休看我,

纵有那瞒天计策用不成!

鼓声慢,把贼骂,

骂一声曹贼听根芽:

你本是宦官之后出身下,

依靠着奸谋篡夺了皇家!”

【快板】节奏急促,如鼓点般密集,“鼓声慢,把贼骂”巧妙将鼓声与骂词结合,“宦官之后”“篡夺皇家”直击曹操出身与篡权野心,语言犀利如刀,将祢衡的才情与愤恨推向高潮,此处唱词既是对曹操的痛斥,也是对“奸臣当道”时代的反抗,充满悲剧英雄的色彩。

唱词的艺术特色

语言:雅俗共赏,气势磅礴

唱词既有“高阳旧酒徒”“restore汉朝”等文雅典故,又有“小儿曹”“贼子胆包天”等口语化表达,既符合祢衡名士的身份,又让市井观众能共情,句式多对仗与排比,如“上欺君下压臣”“上朝时怀揣无情剑,下朝时袖内暗藏杀人刀”,增强语言的节奏感与冲击力。

板式:情感递进,层次分明

从【导板】的苍凉,到【原板】的叙事与抒情,再到【快板】的激愤骂詈,板式的变化与情感脉络完美契合,导板如长啸,奠定悲愤基调;原板如倾诉,展开历史对比与控诉;快板如疾风,将怒火推向顶点,形成“抑—扬—炸”的情感曲线。

意象:鼓声为魂,以物言志

“鼓”是全剧的核心意象,既是祢衡受辱的工具,也是抒发愤懑的媒介。《渔阳三挝》的鼓声与唱词结合,“鼓声慢”时的冷嘲,“鼓声急”时的痛骂,让鼓声成为祢衡精神的化身——即便身处逆境,也要以狂傲的姿态向权贵宣战。

唱词与表演的融合

京剧表演中,唱词需配合身段、表情与动作,才能完整传递人物情感,如祢衡击鼓时的“甩袖”“蹉步”,唱到“贼子胆包天”时的瞪目振臂,再到“骂曹”时的指斥怒喝,唱词与表演相辅相成,使祢衡的形象立体鲜活,鼓点的轻重缓急,不仅烘托唱词节奏,更成为祢衡内心情感的“外化”,让观众在听觉与视觉的双重冲击中,感受到“士可杀不可辱”的铮铮铁骨。

相关问答FAQs

Q1:《击鼓骂曹》中祢衡的“狂”是性格缺陷还是抗争精神?

A:祢衡的“狂”并非性格缺陷,而是对黑暗现实的抗争精神,在东汉末年“谗臣当道”的背景下,他的“狂”是对曹操专权、朝政腐败的蔑视,是文人风骨的外化,通过“裸衣击鼓”“痛骂曹贼”等行为,他以极端方式维护尊严,其“狂”背后是对正义的坚守,对“士人价值”的执着,具有强烈的悲剧性与进步意义。

Q2:京剧唱词中“击鼓”这一动作与唱词内容如何配合以增强表现力?

A:“击鼓”在唱词中既是情节推动的关键,也是情感宣泄的载体,鼓点的节奏与唱词板式深度配合:【导板】时鼓声沉缓,对应“谗臣当道”的苍凉;【原板】时鼓声平稳,配合叙事与控诉;【快板】时鼓点密集如雨,与“骂曹”的犀利唱词形成“声文合一”的效果,祢衡击鼓时的身段(如“背鼓击鼓”“转身怒视”)将鼓声从听觉符号转化为视觉形象,使“以鼓为剑”的抗争更具感染力,让观众在鼓声与唱词的交织中,深刻体会人物的愤懑与孤傲。