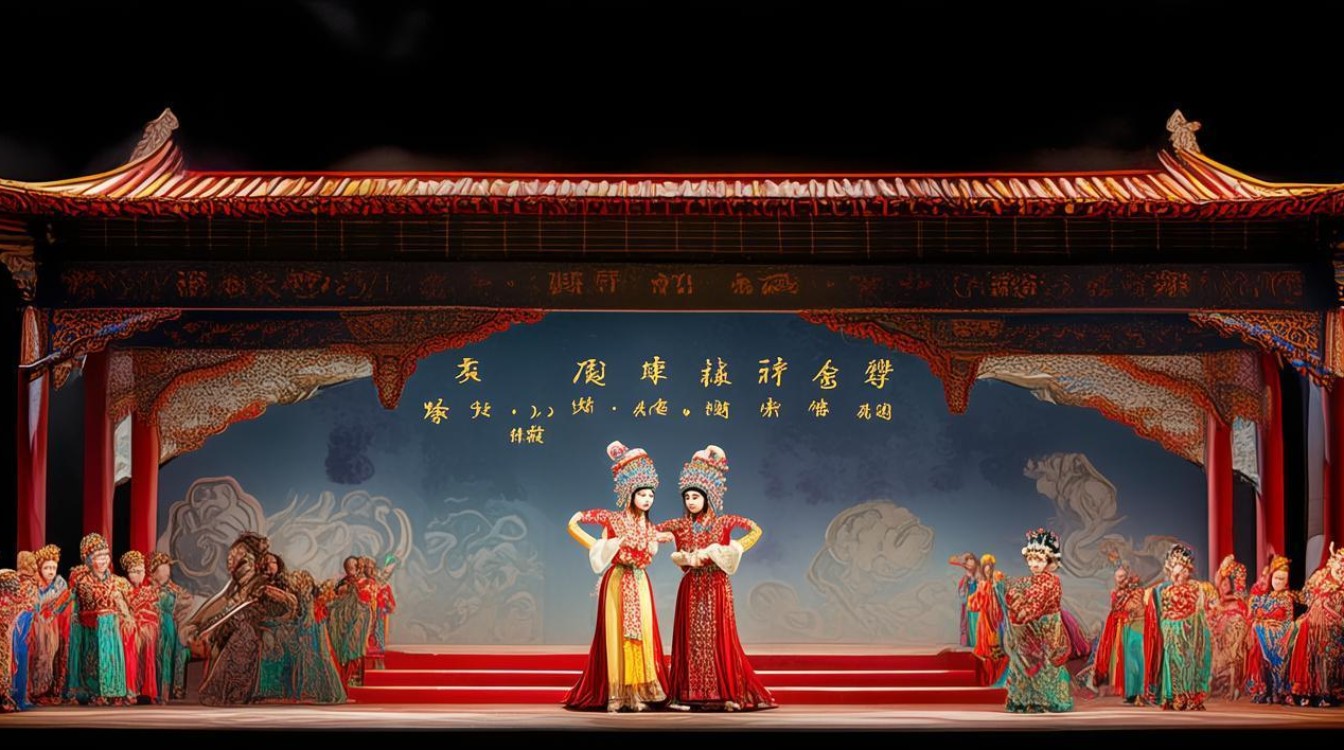

京剧《霸王别姬》作为中国戏曲宝库中的经典悲剧,以楚汉相争为历史背景,聚焦西楚霸王项羽与爱妃虞姬在垓下被围、生死诀别的一夜,将英雄末路的悲怆与儿女情长的刚烈熔铸成震撼人心的舞台史诗,全剧没有宏大的战争场面,却通过细腻的人物刻画、程式化的表演与写意化的舞台呈现,让两千多年前的悲情故事跨越时空,依旧能击中人心最柔软的地方。

剧情从项羽被困垓下切入,十面埋伏的楚歌让楚军军心涣散,这位曾“力拔山兮气盖世”的霸王,此刻面对四面楚歌,第一次显露出英雄的脆弱与迷茫,而虞姬,这位集温柔与刚烈于一身的女子,在明知大势已去的情况下,没有选择独自逃生,而是以舞剑为项羽解忧,最终以自刎践行“从一而终”的誓言,剧情虽短,却浓缩了权力、爱情、生死的极致冲突,让观众在“霸王别姬”四字中,既看到英雄的末路,更看到爱情的绝唱。

人物塑造是《霸王别姬》的灵魂所在,项羽一角由“净行”(花脸)应工,演员通过夸张的脸谱、厚重的唱腔与刚劲的身段,将其勇猛与悲愤刻画得入木三分,脸谱中黑色主调象征刚直,红色眉间纹暗示其火爆性格,而眼神中流露的疲惫与不甘,则让这个“失败者”的形象摆脱了脸谱化的扁平,有了人性的温度,尤其是“力拔山兮”唱段,西皮导板的苍凉与流水板的激越交织,既是对往昔霸业的追忆,也是对当前困境的悲鸣,每一个拖腔都仿佛带着千斤重负,让观众感受到英雄内心的撕裂。

虞姬则由“旦行”中的“青衣”应工,表演讲究“以静制动,以柔克刚”,她的唱腔如泣如诉,水袖轻扬间尽显柔美;而舞剑一场,更是将青衣的“稳”与刀马旦的“飒”完美融合,剑穗翻飞如流云,剑光闪烁似寒星,每一个“云手”“翻身”都既美且悲,尤其是那句“君王意气尽,贱妾何聊生”,念白中带着决绝,眼神里是无悔,让观众在为她的舞姿倾倒时,更被其忠烈之心震撼,项羽的“刚”与虞姬的“柔”,英雄的“末路”与美人的“殉情”,在舞台上形成强烈的戏剧张力,让悲剧更具感染力。

京剧艺术的程式化特征在《霸王别姬》中体现得淋漓尽致,从“起霸”(表现将军整装待发的程式化表演)展现项羽的威武,到“走边”(表现夜间潜行的程式化动作)暗示楚军的被困,再到“剑舞”中融合的“鹞子翻身”“鹞子钻天”等身段,每一程式都既是表演规范,也是情感载体,舞台布景极简,一桌二椅便能勾勒出营帐的萧索,而灯光的明暗变化与音乐的烘托,则让“四面楚歌”的氛围具象化——当楚歌响起,演员以虚拟的“望乡”身段表现项羽的愁绪,观众仿佛能看到无形的敌军如潮水般涌来,感受到那种“兵败如山倒”的绝望,这种“虚实相生”的美学,正是京剧超越时空的艺术魅力所在。

《霸王别姬》的悲剧内核,不仅在于个人命运的落幕,更在于对历史与人性的深刻反思,项羽的失败,既有刚愎自用的性格缺陷,也有“时不利兮骓不逝”的时代无奈;虞姬的殉情,既有对爱情的忠贞,也有对“霸王”身份的依附,这种复杂性让故事超越了简单的“忠奸对立”,成为一曲关于“选择”与“坚守”的悲歌,当虞姬的鲜血染红项羽的战袍,当项羽抱着虞姬的尸身发出“天亡我,非战之罪”的怒吼,观众看到的不仅是一个王朝的终结,更是一个英雄在绝境中对尊严与情感的终极守护。

主要角色与艺术表现对照表

| 角色 | 行当 | 扮相特点 | 性格核心 | 经典程式/唱段 |

|---|---|---|---|---|

| 项羽 | 净(花脸) | 黑色脸谱,勾金眉,黑髯口 | 勇猛刚直,悲情末路 | “力拔山兮”唱段,“起霸”动作 |

| 虞姬 | 旦(青衣) | 素色帔衫,水袖,宝剑 | 温柔忠贞,刚烈决绝 | “看大王在帐中和衣睡稳”唱段,“剑舞”身段 |

相关问答FAQs

Q1:《霸王别姬》中虞姬自刎的情节,是否符合历史记载?

A1:正史中关于虞姬的记载较为简略,《史记·项羽本纪》仅提及“有美人名虞,常幸从;骏马名骓,常骑之,于是项王乃悲歌慷慨,自为诗曰:‘力拔山兮气盖世……’歌数阕,美人和之”,所谓“虞姬自刎”的说法,更多是后世文艺创作(包括元杂剧、明清小说)的演绎,目的是强化悲剧冲突与人物忠烈形象,虽非信史,却符合京剧“以情动人”的艺术追求,也让虞姬的形象更加深入人心。

Q2:京剧《霸王别姬》中的“剑舞”有何深意?

A2:“剑舞”是虞姬的核心表演段落,兼具叙事与抒情功能,从情节看,它是虞姬为宽慰项羽而献舞,试图以暂时欢愉冲淡悲愁;从人物塑造看,舞剑时的柔美身段展现其女性特质,而剑法的凌厉则暗示其内心的刚烈与决绝;从舞台美学看,虚拟化的剑舞与项羽的静态悲坐形成对比,一动一静间强化了“生离死别”的戏剧张力,也为后续自刎埋下伏笔,让观众在“美”的体验中,预感到“悲”的结局。