“西厢记”是否算京剧,这个问题需要从文学文本与舞台剧目的双重维度来理解,从文学源头看,“西厢记”是元代王实甫创作的杂剧,是中国古典戏曲文学的巅峰之作;而从舞台艺术看,京剧作为形成于19世纪中叶的剧种,确实将“西厢记”改编为自身剧目,使其成为京剧艺术的一部分,但需明确:“西厢记”的文学本体并非京剧,而是经过京剧化改编后的舞台呈现,才属于京剧的剧目体系。

“西厢记”的跨剧种传播与京剧的移植传统

“西厢记”自元代问世以来,便因其“愿普天下有情的都成了眷属”的主题,成为各地方剧种争相改编的经典,明清时期,昆曲率先将其搬上舞台,形成《佳期》《拷红》《长亭》等经典折子戏,奠定了“西厢记”在戏曲舞台上的地位,19世纪京剧形成后,凭借其包容性,大量吸收昆曲、徽剧、汉剧等剧目的养分,“西厢记”自然成为京剧移植的重要对象。

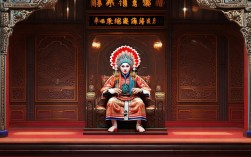

京剧移植传统剧目并非简单复制,而是遵循“京剧化”原则:在声腔上,将昆曲的“水磨腔”转化为京剧的“西皮二黄”;在表演上,融入京剧的“唱念做打”程式;在念白上,以“京白”替代昆曲的“韵白”,使其更符合北京观众的审美习惯,京剧版“西厢记”虽脱胎于王实甫的文学文本,却已融入京剧的艺术基因,成为独立的舞台作品。

京剧版“西厢记”的实践与艺术特色

京剧舞台上,“西厢记”主要以折子戏和全本戏两种形式呈现,其中以荀慧生改编的《红娘》最具代表性,作为荀派经典,《红娘》取材于“西厢记”中“红娘传书”“拷红”等情节,将原著中次要人物红娘提升为绝对主角,通过花旦应工的表演,塑造了机智善良、敢作敢为的丫鬟形象。

在声腔设计上,《红娘》以“西皮”为主调,唱腔明快活泼,如“叫张生隐藏在棋局后”一段,通过流畅的旋律和口语化的唱词,凸显红娘的俏皮与聪慧,念白方面,采用京白与韵白结合的方式,红娘的台词大量融入北京方言的生活气息,如“我这是狗拿耗子——多管闲事”等俗语,拉近了与观众的距离,表演上,荀慧生创造了“搓步”“甩袖”等特有身段,将红娘的焦急、狡黠与热情通过细腻的动作展现,成为京剧花旦表演的典范。

除荀派外,梅派、程派等也曾改编“西厢记”,但风格各异,梅兰芳的《西厢记》更注重崔莺莺的闺秀气质,唱腔婉转柔美;程砚秋则侧重崔张爱情的悲剧性,唱腔低回婉转,这些不同流派的改编,共同丰富了京剧“西厢记”的艺术内涵,使其成为京剧剧目中兼具文学性与观赏性的经典。

“西厢记”作为京剧剧目的认定依据

判断“西厢记”是否算京剧,核心在于区分“文学文本”与“舞台剧目”,王实甫的元杂剧《西厢记》是文学剧本,不属于任何剧种;而经过京剧改编、以京剧声腔、表演、音乐呈现的《红娘》《西厢记》等剧目,则属于京剧的组成部分,这种区分在戏曲领域普遍存在——如同“牡丹亭”是昆曲经典,但京剧也有《牡丹亭》的改编本,二者分属不同剧种的艺术载体。

从京剧的剧目体系看,“西厢记”已被纳入《中国京剧剧目辞典》,成为京剧传统戏的重要组成部分,其舞台呈现完全遵循京剧的艺术规范:使用京剧的板式结构(如原板、流水板)、伴奏乐器(京胡、月琴、板鼓)、行当划分(旦角、小生、丑角等),并通过京剧的“虚拟性”程式(如“趟马”“圆场”)表现场景转换,这些特征都明确表明,京剧版“西厢记”是京剧艺术的作品,而非其他剧种的移植。

不同剧种“西厢记”艺术特征对比

| 剧种 | 形成时期 | 核心声腔 | 代表剧目/折子戏 | 表演风格 | 文学侧重 |

|---|---|---|---|---|---|

| 元杂剧 | 元代 | 北曲 | 《西厢记》全本 | 曲为主,白为辅 | 文学性强,唱词典雅 |

| 昆曲 | 明代 | 昆腔 | 《佳期》《拷红》 | 载歌载舞,细腻婉约 | 保留原著诗意,突出文人意趣 |

| 京剧 | 清代 | 西皮二黄 | 《红娘》《西厢记》 | 唱念做打并重,程式化强 | 强化戏剧冲突,突出人物性格 |

相关问答FAQs

Q1:京剧《西厢记》为什么常以《红娘》为名?

A:京剧《西厢记》的改编中,荀慧生先生以红娘为核心人物,通过强化其“穿针引线”的戏剧功能,将原本以崔莺莺、张生为主角的爱情故事,转化为红娘的“戏中戏”,这种改编既符合京剧“以人物为中心”的创作传统,又通过红娘的活泼形象增强了舞台观赏性,红娘》逐渐成为京剧“西厢记”的代称,而全本《西厢记》在京剧舞台上反而较少上演。

Q2:昆曲《西厢记》和京剧《西厢记》的唱腔有何根本区别?

A:昆曲《西厢记》采用“昆腔”,其特点是“一字数转”,旋律婉转缠绵,节奏舒缓,注重唱词的文学性;而京剧《西厢记》以“西皮二黄”为主要声腔,西皮明快流畅,二黄深沉浑厚,节奏更富变化,且唱腔设计与人物情绪结合更紧密,如红娘的唱段多用西皮流水板,表现其活泼性格,而崔莺莺的唱段则融入二黄慢板,凸显其闺秀的矜持。