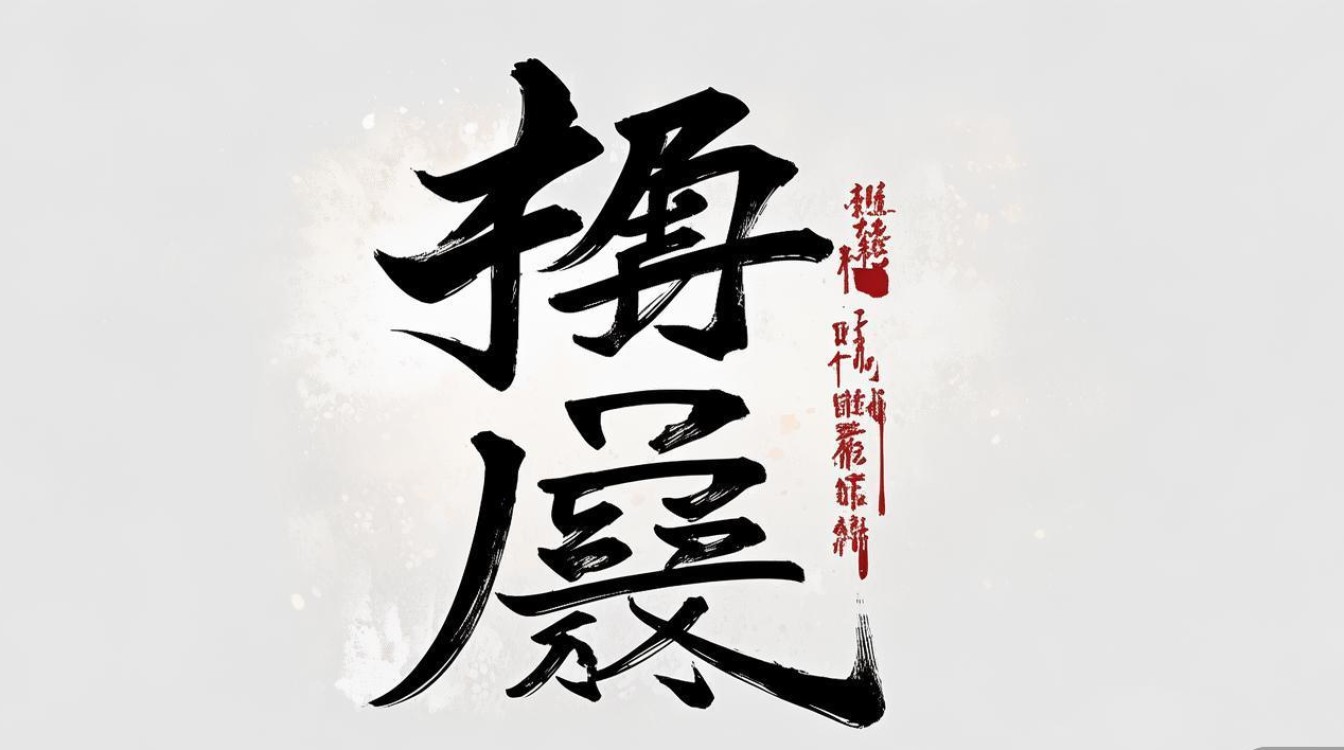

京剧作为中国国粹,其艺术魅力不仅在于舞台上“唱念做打”的精妙演绎,更在于视觉符号中蕴含的文化张力。“京剧”二字的艺术字体设计,作为京剧文化的视觉浓缩,既是对传统美学的传承,也是对现代设计语言的创新表达,这类字体并非简单的文字美化,而是将京剧的程式化表演、脸谱色彩、服饰纹样、舞台美学等核心元素融入字形结构,让文字本身成为“会说话的京剧”。

从设计元素看,京剧艺术字体的创作灵感多源于京剧的视觉符号体系,脸谱是京剧最具辨识度的符号,其线条的刚柔并济、色彩的象征意义,常被转化为字体的笔画特征。“京”字的“亠”可借鉴关羽红脸的凤眼眉,线条遒劲有力;“剧”字的“虍”旁可融合张飞黑脸的蝴蝶谱,以粗犷的块面和夸张的弧度表现净角的豪放,服饰纹样则是另一重要来源,蟒袍上的云纹、靠旗上的火焰纹、水袖的飘带形态,均可拆解为字体的装饰细节或笔画转折,如“京”字的“口”部可设计成蟒袍领口的云纹轮廓,既保留结构识别度,又增添戏韵,京剧的动作姿态也为字体注入动态美,“亮相”时的定格感可转化为笔画的顿挫,“水袖翻飞”的韵律可体现在字体的飞白与连笔中,使静态文字兼具舞台的节奏感。

在风格呈现上,京剧艺术字体可分为传统工笔与现代创新两大流派,传统工笔风格强调对京剧程式的忠实还原,字形多对称工整,笔画繁复精致,色彩浓艳明快,常以“上五色”(黄、红、黑、白、蓝)为主色调,辅以金、银勾勒,模仿戏服的华丽质感,此类字体多用于传统戏单、戏曲海报、博物馆展陈等场景,如梅兰芳戏曲艺术博物馆的标识字体,便以仿宋体为骨架,融入梅派服饰的“镶滚绣”工艺,笔画边缘缀以银线纹样,尽显古典雅致,现代创新风格则打破传统桎梏,以几何简化、材质混搭、动态交互为特点,如将“京剧”二字设计成立体浮雕效果,模拟舞台脸谱的油彩质感;或用极简线条勾勒行当特征,生角的清秀、旦角的柔美、净角的刚猛、丑角的诙谐,通过笔画的粗细、曲直、疏密直观呈现,数字时代下,动态京剧字体应运而生,通过动画技术模拟“开门”“起霸”等程式动作,让文字在屏幕上“动”起来,如短视频平台常见的京剧主题片头,字体随唱腔节奏起伏,水袖笔画飘动,实现视觉与听觉的联动。

设计京剧艺术字体时,需把握三大核心原则:一是文化内核的坚守,字体需传递京剧的“精气神”,避免为追求形式美而丢失戏曲韵味;二是功能适配的平衡,不同应用场景对字体的要求各异,舞台背景字体需醒目大气,文创产品字体则需小巧精致,需根据载体调整笔画复杂度与辨识度;三是传统与现代的融合,既不能脱离京剧的根脉,也不能固步自封,需从当代审美中汲取灵感,如将京剧脸谱的“破形”手法融入字体设计,在规整结构中加入不规则笔触,体现传统艺术的当代生命力。

以下为京剧艺术字体设计风格对比表:

| 风格类型 | 核心设计元素 | 色彩特征 | 典型应用场景 | 代表案例 |

|---|---|---|---|---|

| 传统工笔风格 | 脸谱线条、云纹、金线勾勒 | 上五色为主,浓艳对称 | 戏曲海报、戏单、博物馆 | 梅兰芳艺术馆标识字体 |

| 现代简约风格 | 几何色块、行当特征简化 | 明快对比,弱化装饰 | 文创产品、数字媒体 | 京剧主题APP logo字体 |

| 动态数字风格 | 动态水袖、唱腔波形、交互效果 | 渐变流动,可变色彩 | 短视频、舞台背景、互动装置 | 京剧数字展互动字体 |

FAQs

Q1:京剧艺术字体设计中,如何避免过度装饰导致可读性降低?

A1:可读性是字体设计的根本,需从三方面把控:一是结构优先,确保“京”“剧”二字的骨架清晰,笔画穿插符合汉字书写规范,避免为追求装饰而破坏字形结构;二是装饰有度,将京剧元素集中在次要笔画或字外空间,如“京”字的“点”可设计成小脸谱造型,但“主笔”保持简洁;三是场景适配,小字号应用(如书籍内页)时减少装饰细节,保留笔画轮廓;大字号应用(如户外广告)时可增加纹样层次,但需通过色彩对比提升识别度。

Q2:京剧艺术字体的地域特色如何通过设计体现?

A2:京剧虽形成于北京,但融合了徽剧、汉剧、昆曲等多地声腔,字体设计中可通过地域符号强化特色:一是融入地方视觉元素,如徽派的马头墙轮廓、楚文化的云雷纹,可转化为字体的边框或笔画转折;二是借鉴地方戏的行当特征,如汉剧的“靠把生”服饰厚重,字体笔画可粗壮有力;越剧的“小生”清秀,字体则多细长曲线;三是结合地方色彩偏好,北方京剧尚红(象征喜庆),南方部分流派尚蓝(象征典雅),字体主色可据此调整,使设计更具地域文化辨识度。