京剧作为中国国粹,以其独特的唱腔、身段和舞台表现力,将古典诗词的意境与艺术魅力相融合,其中以毛泽东《卜算子·咏梅》为蓝本改编的京剧唱段,便是传统艺术与时代精神结合的典范之作,1961年,毛泽东在读了南宋诗人陆游的同名词作后,反其意而用之,创作了“风雨送春归,飞雪迎春到,已是悬崖百丈冰,犹有花枝俏,俏也不争春,只把春来报,待到山花烂漫时,她在丛中笑”的《卜算子·咏梅》,以梅花喻志,抒发了中国共产党人在艰难困苦中坚韧不拔、乐观豪迈的革命情怀,京剧艺术家们敏锐捕捉到这首词的磅礴气韵与深刻内涵,将其改编为京剧唱段,通过程派、梅派等不同流派的艺术演绎,赋予了古典诗词新的舞台生命力。

京剧版《卜算子·咏梅》的艺术魅力,首先体现在唱腔设计的匠心独运上,不同于原词的文学形式,京剧唱腔需通过“西皮”“二黄”等板式的变化,将文字的情感张力转化为音乐的起伏跌宕,以程派演绎为例,程砚秋先生创立的程派唱腔以“幽咽婉转、内敛深沉”著称,在表现“悬崖百丈冰”的严酷时,多采用“二黄慢板”,旋律低回压抑,通过胸腔共鸣的厚重感,传递出环境的艰险;而在“犹有花枝俏”一句,则转为“西皮流水”,节奏明快,音调上扬,用清亮高亢的嗓音展现梅花傲霜斗雪的俏丽生机,不同流派的演绎各具特色:梅派唱腔圆润大气,在“俏也不争春”中融入梅派特有的“擞音”,凸显梅花谦逊大度的品格;尚派则刚劲挺拔,以“喷口”唱法强调“待到山花烂漫时”的坚定信念,让听众在旋律中感受到梅花从“凌寒”到“报春”的精神升华。

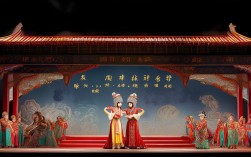

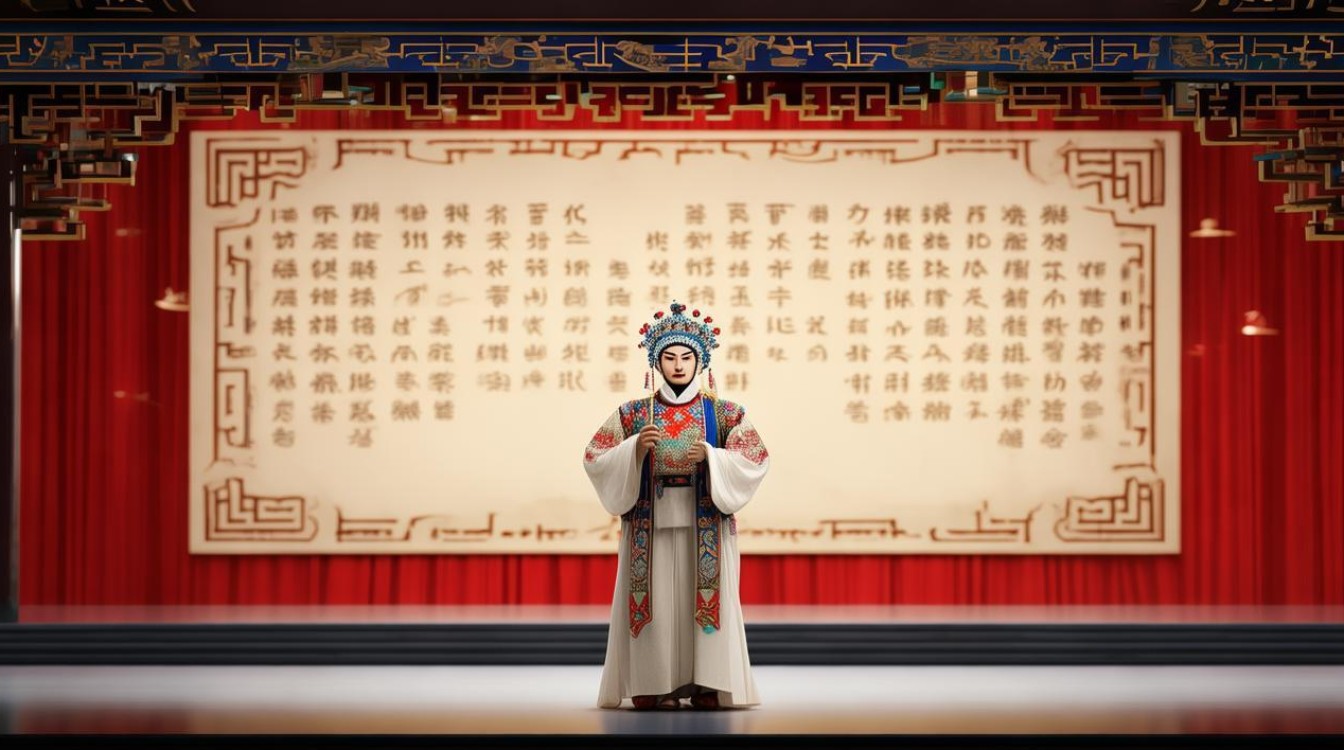

舞台呈现上的身段与美术设计,将梅花的意象具象化为可视的艺术形象,演员通过“兰花指”“水袖功”等程式化动作,模拟梅枝的舒展、花朵的绽放:唱到“飞雪迎春到”时,水袖如雪片般翻飞,配合身段的旋转,营造出风雪交加的意境;“犹有花枝俏”则以“亮相”身段定格,眼神中透出傲然之气,手指微颤如花苞初绽,生动再现梅花的俏丽,舞台美术上,背景多采用水墨写意的雪山、冰崖,配以红梅的点缀,形成“万白丛中一点红”的强烈视觉对比;灯光设计上,用冷色调的蓝白光表现严寒,在“只把春来报”时渐暖,暗示春回大地,通过光影与色彩的转换,强化梅花从寒冬到暖春的象征意义。

从文化内涵看,京剧《卜算子·咏梅》不仅是对原词的艺术再现,更是时代精神的京剧化表达,它将梅花“不畏严寒、甘于奉献”的品格,与中国革命者的精神世界相联结,让传统“梅文化”在新时代焕发生机,舞台上梅花的“俏”,是革命者在困境中昂扬斗志的写照;“不争春”“只报春”的谦逊,则体现了中国共产党人“为人民服务”的初心,这种艺术化的表达,让观众在欣赏京剧之美的同时,感受到诗词背后深厚的家国情怀,实现了传统艺术与红色文化的深度融合。

作为连接古典与现代的桥梁,京剧《卜算子·咏梅》既保留了京剧“唱念做打”的精髓,又通过创新演绎让经典诗词走进当代观众的视野,成为传统艺术与时俱进的生动例证。

相关问答FAQs

Q1:京剧版《卜算子·咏梅》不同流派的演绎有何区别?

A1:不同流派的演绎在唱腔和情感表达上各有侧重,程派唱腔内敛深沉,以“二黄慢板”表现严寒压抑,用“西皮流水”突出梅花俏丽,适合表现梅花坚韧中含蓄的美;梅派唱腔圆润大气,融入“擞音”和“润腔”,强调梅花谦逊大度的品格,情感更显平和温厚;尚派则刚劲挺拔,以“喷口”唱法强化革命豪情,更适合表现梅花不畏艰险的斗争精神,三种流派虽风格迥异,但都紧扣原词“凌寒绽放、报春不争”的核心精神。

Q2:京剧《卜算子·咏梅》的舞台设计如何体现“梅”的意象?

A2:舞台设计通过身段、道具和灯光等多重手段具象化“梅”的意象,演员用“兰花指”模拟梅枝舒展,“水袖功”表现飞雪舞姿,“亮相”身段定格花朵俏态;背景以水墨雪山、冰崖为底,红梅点缀,形成“万白丛中一点红”的视觉对比;灯光采用冷色调蓝白光渲染严寒,在“只把春来报”时渐暖,通过光影变化暗示梅花从寒冬到暖春的象征意义,让抽象的梅品格转化为可感、可视的舞台画面。