重阳节作为中国传统节日,承载着登高望远、赏菊敬老的文化内涵,而戏曲作为中华艺术的瑰宝,常以影片形式记录与传递节日精神,重阳节戏曲影片不仅是对传统习俗的艺术再现,更是连接古今、弘扬孝道与家国情怀的重要载体,从历史渊源到现代表达,这类影片通过戏曲的独特程式,将重阳节的文化符号转化为动人的视听叙事,让观众在唱念做打中感受节日的温度与厚度。

重阳节与戏曲的关联源远流长,古代每逢重阳,宫廷与民间多有戏曲助兴:宫廷举办“九九燕乐”,梨园弟子献演《大登科》《小登科》等吉祥剧目;民间则以社戏、堂会形式,在戏台搭起临时“赏菊台”,剧目多取材于“孟宗哭竹”“黄香温席”等敬老故事,或“陶渊明赏菊”“王维登高”等文人雅事,明清时期,地方戏种兴起,重阳戏曲逐渐融入地域特色——徽班演《贵妃醉酒》以“百花亭赏菊”呼应重阳,昆曲唱《长生殿·密誓》借“夜雨闻铃”烘托秋思,这些剧目虽非直接以重阳命名,却通过秋菊、登高等意象,将节日意境融入戏曲叙事,20世纪后,随着电影技术的发展,戏曲影片成为重阳文化的新载体,艺术家们既保留传统剧目的精髓,又通过镜头语言强化节日主题,让“老戏”焕发“新意”。

经典的重阳节戏曲影片中,不同剧种以其艺术特色诠释着节日内涵,豫剧电影《重阳泪》(1993年)以农村老人李桂兰的晚年生活为主线,讲述重阳节子女返乡团聚、化解矛盾的故事,影片中,李桂兰登高远眺的唱段“秋风起,叶儿黄,盼儿归,泪两行”,用梆子腔的高亢与悲怆,道出空巢老人的期盼;子女们回家后“共插茱萸”“同食重阳糕”的场景,则通过生活化的细节展现敬老孝亲的传统,昆曲电影《登高》(2020年)改编自杜甫同名诗,以“诗乐舞”融合的形式,展现诗人在重阳登高时的家国情怀,影片中,水袖翻飞模拟登高步态,唱腔婉转如秋风萧瑟,背景的秋山、孤雁与落叶,将“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”的意境具象化,赋予传统节日以深沉的历史厚重感,越剧电影《祥林嫂》(1978年)虽以祥林嫂的悲剧为核心,但“问天”唱段发生在深秋,重阳的萧瑟氛围与人物命运形成互文,让观众在“天问”的悲怆中,感受到节日背后对个体命运的关怀,京剧电影《贵妃醉酒》(1955年)中,杨贵妃“摆驾百花亭赏菊”的片段,以梅派唱腔的柔美与身段的典雅,展现宫廷重阳的雅致,菊花与贵妃的华服相映,成为传统节日审美情趣的经典呈现。

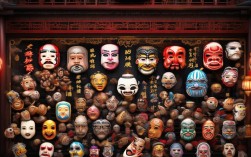

这些影片中的重阳文化符号,通过戏曲的程式化表演被赋予独特艺术魅力,登高,在戏曲中通过“走边”“跑圆场”等身段表现,演员步伐的轻重缓急,既模拟山路的崎岖,也传递人物心境——如《重阳泪》中李桂兰登高时步履蹒跚,展现衰老与期盼;《登高》中杜甫登高时袍袖翻飞,彰显文人的傲骨,菊花,作为重阳节的象征,在戏曲中常以道具、服饰或布景出现:豫剧中演员头戴菊形绒花,象征团圆与安康;京剧《贵妃醉酒》中,百花亭摆满真菊,贵妃以菊簪鬓,尽显雍容;昆曲《登高》中,舞台背景以写意菊花点缀,暗喻“秋菊有佳色”,茱萸则多作为情感载体,如《重阳泪》中子女为母亲佩戴茱萸香囊,细节中流淌亲情;而“敬老”主题则通过唱词直抒胸臆,如“九九重阳儿女心,一杯薄酒敬双亲”的唱段,朴素却真挚。

现代重阳节戏曲影片在传承中不断创新,既保留传统韵味,又贴近当代观众,数字技术的运用让舞台呈现更具沉浸感,《登高》通过3D建模还原秋峡孤峰,让观众仿佛与杜甫共赏“万里悲秋”;叙事上,更多影片聚焦现代家庭,《重阳泪》中“留守老人与城市子女”的矛盾,引发观众对孝道的反思;传播上,短视频平台剪辑的经典唱段,如“登高望远处,乡关何处是”,结合重阳话题播放量破亿,让年轻人在碎片化时间中感受戏曲魅力,这些创新,让重阳节戏曲影片不再是“老一辈的记忆”,而成为连接传统与现代的文化桥梁。

重阳节戏曲影片以其独特的艺术形式,将节日的文化基因深植于观众心中,它既是戏曲艺术的载体,更是传统文化的“活化石”,让我们在唱腔流转间,读懂登高的豪情、赏菊的雅致、敬老的温情,也感受到中华文化的生生不息。

FAQs

Q1:重阳节戏曲影片与普通戏曲影片的核心区别是什么?

A1:核心区别在于主题与符号的聚焦,普通戏曲影片以剧目故事为核心,而重阳节戏曲影片会以重阳习俗(登高、赏菊、敬老等)为叙事线索或情感基调,通过重阳符号强化节日文化内涵,重阳泪》以重阳子女陪伴为主线,《登高》以重阳登高为场景,使节日文化与戏曲艺术深度融合,而普通戏曲如《窦娥冤》则聚焦人物命运与戏剧冲突,节日仅为背景而非主题。

Q2:如何通过重阳节戏曲影片吸引年轻观众了解传统文化?

A2:可从三方面入手:一是创新叙事,将传统敬老主题与现代家庭结合,如《重阳泪》中代际冲突与和解的故事,贴近年轻人生活;二是融合现代技术,如数字特效、多机位拍摄,增强视听体验,如昆曲《登高》的3D场景让古诗意境更生动;三是联动传播,结合短视频平台剪辑经典唱段,发起“晒与长辈的登高照”等话题,引导年轻观众参与,在互动中感受节日文化。