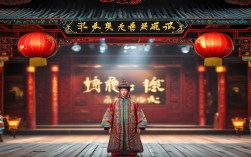

“捉放曹”是中国传统戏曲中极具代表性的经典剧目,尤其以京剧版本流传最广,其故事取材于《三国演义》第四回“废汉帝陈留践位 谋董贼孟德献刀”,讲述了曹操刺杀董卓未遂被俘,中牟县令陈宫感其义气而放行,后曹操错杀吕伯奢全家,陈宫识破其狠毒本性愤然离去的情节,作为京剧“三国戏”中的核心剧目,“捉放曹”的艺术魅力不仅在于跌宕起伏的剧情,更在于通过陈宫与曹操的双人对手戏,深刻刻画了人物性格的复杂性,关于其“作者”问题,传统戏曲的集体创作特性使得单一署名难以追溯,需从历史演变与艺术传承的角度综合探讨。

“捉放曹”的文本来源与早期雏形

“捉放曹”的故事内核并非戏曲原创,而是脱胎于民间说唱与历史演义,明代罗贯中《三国志通俗演义》已完整记载“曹操献刀”“中牟县陈宫捉放曹”“吕伯奢全家被杀”等关键情节,为戏曲提供了叙事蓝本,清代中叶,随着地方戏曲的繁荣,徽班、汉调等剧种开始将三国故事搬上舞台,捉放曹”便以折子戏的形式在民间流传,此时的剧本多由艺人根据演义故事和观众需求即兴编排,情节相对简略,注重“唱念做打”的技艺展示,尚未形成固定的文本规范,早期徽班演出中,“捉曹”与“放曹”可能分为两个独立片段,通过陈宫的“杀”与“放”展现其性格矛盾,而曹操的“奸雄”特质则通过“错杀吕伯奢”等桥段初步凸显。

京剧形成后的集体打磨与艺人贡献

19世纪中叶,京剧在北京形成,作为融合徽调、汉调、昆曲等多声腔的剧种,其剧本创作呈现出“集体传承、个体创新”的特点。“捉放曹”正是在这一过程中,经由历代京剧艺人的反复加工而逐渐定型,早期京剧“老生三鼎甲”——程长庚、余三胜、张二奎均擅演此剧,他们在唱腔设计、身段表演上各有千秋,为剧目注入了不同的艺术风格。

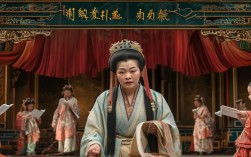

程长庚作为徽班领袖,注重“声情并茂”,其饰演的陈宫唱腔苍劲古朴,强调人物内心的道义挣扎;余三胜(余叔岩祖父)则融入汉调“西皮”与“二黄”的旋律,优化了“听他言吓得我心惊胆怕”等核心唱段,使陈宫的情感层次更加丰富;张二奎以“黄钟大吕”的嗓音著称,其曹操扮相威猛,突出了人物的枭雄气质,这些艺人的表演实践,虽未留下完整剧本,却通过“口传心授”将表演细节与情感逻辑传递下来,成为“捉放曹”艺术积淀的重要组成部分。

进入20世纪,以余叔岩、马连良为代表的京剧名角进一步推动了剧目的完善,余叔岩在继承前人基础上,对“捉放曹”的唱腔进行精细化打磨,尤其是“宿店”一折中“一轮明月照窗棂”的唱段,通过“擞音”“颤音”的运用,将陈宫夜宿曹操店中内心的悔恨与矛盾推向高潮,成为后世“余派”的经典唱腔,马连良则更注重人物塑造的立体性,他饰演的曹操既保留“奸”的一面,又通过“献刀”时的果敢、“求饶”时的机变,赋予角色复杂的人性维度,其“白脸曹操”的形象也成为京剧舞台的经典符号,这些艺人的创新,本质上是对集体智慧的提炼与升华,而非个人创作。

文人参与与剧本定型的时代背景

尽管传统戏曲以“艺人中心”为主,但清代至民国时期,部分文人也参与到了京剧剧本的整理与改编中,晚清学者“满族子弟”穆儒丐曾记录京剧《捉放曹》的详细剧本,对念白、唱词进行文字规范;民国时期,齐如山等“通才型”文人则为梅兰芳等演员设计剧本,但“捉放曹”因其老生行当的定位,文人介入相对较少,更多仍以艺人口述本为基础。

现存最早的“捉放曹”完整剧本文本,多见于20世纪中叶戏曲刊印本,如《京剧丛刊》《传统剧本选》等,这些版本虽署名整理者(如“中国戏曲研究院”),实则是基于历代艺人演出本的汇编,保留了“捉曹”“放曹”“宿店”三折的核心结构,唱词与念白在传承中逐渐统一,如“我本是卧龙岗散淡的人”“听他言吓得我心惊胆怕”等唱段,已成为公认的“标准词”,这种“集体整理”的模式,体现了传统戏曲“剧本为表演服务”的本质——文本的稳定性服务于舞台呈现的规范性,而非追求文学独创性。

“捉放曹”作者问题的本质:集体智慧的结晶

传统戏曲的“作者”概念与现代文学创作存在本质差异,京剧作为“场上之曲”,其剧本的形成是“艺人—观众—文本”三者互动的结果:艺人通过表演积累经验,观众反馈影响情节取舍,文本在反复演出中不断修正。“捉放曹”没有单一“作者”,而是无数艺人、观众、文人共同参与的艺术产品。

从历史维度看,其“作者”可分为三个层面:一是“源头作者”——罗贯中《三国演义》提供了故事框架;二是“舞台创作者”——历代京剧艺人通过表演赋予其生命;三是“文本整理者”——近现代戏曲工作者将其固定为可传播的剧本,三者缺一不可,共同构成了“捉放曹”的完整艺术形态,这种“无名性”恰恰是传统戏曲的魅力所在:它不属于某个个体,而属于整个民族的文化记忆。

不同时期“捉放曹”艺术贡献者概览

| 时期 | 贡献群体 | 代表人物 | 主要贡献 |

|---|---|---|---|

| 清代中叶 | 徽班、汉调艺人 | 程长庚等 | 将“捉放曹”折子戏化,奠定行当分工 |

| 清代晚期 | 京剧老生演员 | 余三胜、张二奎 | 优化唱腔设计,强化人物性格冲突 |

| 民国时期 | 京剧名角 | 余叔岩、马连良 | 精细化表演,形成经典唱段与形象 |

| 20世纪中叶 | 戏曲研究者 | 中国戏曲研究院 | 整理固定文本,规范演出剧本 |

相关问答FAQs

Q1:“捉放曹”的剧本是否由某一位京剧大师独立创作?

A1:并非如此。“捉放曹”的剧本形成是集体创作的结果,没有单一作者,其故事框架源于《三国演义》,而具体的戏曲文本、唱腔设计和表演细节,是历代京剧艺人(如程长庚、余叔岩、马连良等)在演出中不断打磨、传承和创新的成果,20世纪后,戏曲工作者对演出本进行整理,使其文本更加规范,但这仍是基于集体智慧的汇编,而非个人独立创作。

Q2:为什么传统戏曲如“捉放曹”难以确定具体作者?

A2:这主要由传统戏曲的“口传心授”特性和“表演中心”本质决定,传统戏曲剧本最初多由艺人即兴编排或师徒相传,缺乏书面记录;即使有文本,也以服务表演为目的,常根据演员特点和观众需求灵活调整,戏曲创作是“集体工程”,涉及编剧、演员、乐师、观众等多方参与,艺术成果属于共同积累,而非个人独创。“捉放曹”这类经典剧目难以追溯单一作者,其价值恰恰在于无数创作者共同赋予的生命力。