《劈山救母》作为中国民间广为流传的神话故事,在戏曲舞台上被多个剧种搬演,尤以京剧、秦腔、越剧、绍剧等版本最具代表性,全剧以“孝”与“勇”为核心,讲述了凡人刘彦昌与仙女三圣母的爱情,及其子沉香不畏艰险、劈山救母的传奇经历,既蕴含着对传统美德的颂扬,也展现了戏曲艺术在神话叙事上的独特魅力。

从剧情脉络来看,《劈山救母》通常分为“仙凡相恋”“压华山”“沉香寻母”“劈山救母”四大板块,开篇多从刘彦昌进京赶考写起,他在华山遇三圣母,二人以宝莲灯为媒结为夫妻,后生下沉香,此事被二郎神杨戬得知,认为三圣母违反天规,将其压于华山之下,幼年沉香被霹雳大仙救走,授以武艺,得知身世后,决心救母,全剧高潮在于沉香与杨戬的对抗,最终以沉香持神斧劈开华山,救出母亲,一家团聚(或三圣母重返天庭)作结,不同剧种在情节上略有增删,如秦腔版本更侧重沉香学艺的艰辛,绍剧则强化了孙悟空暗中相助的桥段,使神话色彩更为浓厚。

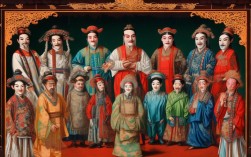

人物塑造上,全剧围绕“亲情”“反抗”“救赎”展开,三圣母作为核心人物,既有仙女的温柔善良,也有为爱抗争的刚烈,被压华山时的唱段如“华山压身十八年”,道尽思念与委屈,成为经典,沉香从懵懂孩童到救母英雄的成长弧光清晰,其“娘啊!娘啊!”的哭喊与“哪怕刀山火海,我也要劈开华山”的誓言,将孝义与勇猛展现得淋漓尽致,杨戬的形象则更具复杂性,他既是天规的维护者,对妹妹严苛执法,又暗藏对沉香的亲情,在《劈山救母》的某些版本中,最终被沉香感动,暗中相助,增添了人物层次,土地公、霹雳大仙等配角或诙谐机敏,或慈爱睿智,丰富了剧情的趣味性与神话感。

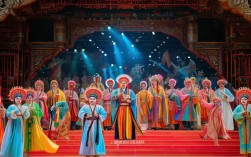

戏曲艺术在《劈山救母》中唱念做打的综合运用尤为突出,唱腔方面,各剧种结合自身特点形成鲜明风格:秦腔以高亢激越的“欢音”“苦音”表现沉香的愤懑与三圣母的悲愤,如《打路》一折中沉香逃难的唱段,声腔如裂帛,情感喷薄;越剧则侧重抒情,用柔和的“尺调”“弦下调”演绎母子情深,三圣母“想当年在瑶台春风得意”的唱段,婉转缠绵,尽显仙子风姿;京剧融合西皮流水与二黄导板,沉香学艺归来时的“雄赳赳气昂昂”唱段,节奏明快,凸显少年英雄气概,表演程式上,“劈山”一折的武戏堪称精华,演员通过“跳台”“翻扑”“耍斧”等技巧,展现沉香与山神、杨戬的激烈打斗,尤其是劈山时的亮相,斧光闪动,配以雷霆音效,舞台效果震撼人心,宝莲灯、神斧等道具的运用,以及脸谱(如杨戬的三眼脸谱)、服饰(三圣母的凤冠霞帔)的设计,都强化了神话的奇幻色彩。

不同剧种的《劈山救母》在演绎上各具地域特色,可通过以下表格对比:

| 剧种 | 形成时期 | 核心唱腔特点 | 代表剧目片段 | 表演风格侧重 |

|---|---|---|---|---|

| 京剧 | 清中后期 | 西皮高亢,二黄深沉 | 《打山》《救母》 | 武戏突出,身段严谨 |

| 秦腔 | 明代 | 欢音明快,苦音悲怆 | 《华山救母》《沉香打路》 | 声腔激越,情感浓烈 |

| 越剧 | 20世纪初 | 尺调婉转,弦下抒情 | 《劈山救母》《宝莲灯》 | 唱腔柔美,情感细腻 |

| 绍剧 | 清代末期 | 高调喧腾,锣鼓铿锵 | 《孙悟空三打白骨精》(含救母情节) | 粗犷豪放,武戏火爆 |

作为传统戏曲的经典剧目,《劈山救母》不仅承载着中华民族“百善孝为先”的伦理观念,也通过神话外衣表达了个体对强权的反抗,其故事在民间口耳相传中不断演变,戏曲舞台的再创作更赋予其艺术生命力,从乡村草台到城市剧院,不同年代的演员以各自的理解诠释着沉香救母的传奇,使这一古老故事历久弥新,成为连接传统与现代的文化纽带。

FAQs

-

问:《劈山救母》戏曲中,沉香与二郎神杨戬的关系是怎样的?

答:沉香与杨戬是舅甥关系,杨戬是三圣母的哥哥,在传统剧情中,杨戬因三圣母私嫁凡人违反天规,将其压于华山,是沉香的主要“对手”;但部分版本中,杨戬实则是“严父式”角色,对沉香既有管教也有暗中保护,最终被沉香的孝心感动,助其救母,体现了“亲情与天规”的矛盾统一。 -

问:不同剧种的《劈山救母》在结局处理上有何差异?

答:结局大致分两类:一类是“大团圆”,如秦腔、京剧版本,沉香劈山救出三圣母,刘彦昌一家团聚;另一类是“救赎式”,如部分越剧版本,三圣母被救后需重返天庭接受惩罚,沉香则以孝心感动天庭,最终允其母子常相守,差异主要源于各剧种对“天规”与“人性”的侧重,前者更重世俗情感,后者强调道德规训。